Dachabdichtungen halten oft nicht so lange wie versprochen. Und sie können umweltschädliche Stoffe freisetzen.

chaiwat/AI/stock.adobe.com

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Steter Tropfen“ im Deutschen Architektenblatt 09.2025 erschienen.

Niederschlagswasser von Dachflächen darf immer seltener in die öffentliche Kanalisation abgeleitet werden. Stattdessen fordern die Kommunen zunehmend, es auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen, damit das Kanalnetz nicht überlastet und nachfolgende Gemeinden vor Überflutungen an Fließgewässern in Fließrichtung geschützt werden. Beispielsweise besteht in Berlin bereits striktes Versickerungsgebot.

Versickerung kann zum Problem werden

Oft wird das Niederschlagswasser von Dachflächen abgeleitet, ohne dass zuvor geprüft wird, ob sich Bestandteile verbauter Materialien durch Witterungseinflüsse lösen und sich mit dem Niederschlagswasser vermischen. So können aus den Dachbahnen ausgewaschene, von den Herstellern nicht zu deklarierende Pestizide, Öle oder Schwermetalle, die chemikalienrechtlich nicht als Biozide deklariert sind, in das Grundwasser beziehungsweise in die Umwelt gelangen.

Schadensfall: Im Rahmen eines Gutachtens wurde bei diesem Flachdach untersucht, ob es bei der verbauten Bitumen-Abdichtungsbahn zu schädlichen Auswaschungen kommt.

Udo Simonis/AIBau

Rechtliche Aspekte der Versickerung

Das Versickern von Niederschlagswasser berührt verschiedene boden-, wasser- und planungsrechtliche Regelungen und ist zum Schutz der Gewässerqualität im wasserrechtlichen Sinne erlaubnispflichtig. Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hat zum Schutz des Grundwassers und im Einklang mit Prüfwerten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) die drei Kategorien „unbedenklich, tolerierbar, nicht tolerierbar“ definiert.

Ist Niederschlagswasser durch toxisch wirkende oder andere Verunreinigungen übermäßig belastet, die der Vitalität des Bodens, der Wasserqualität sowie den aquatischen Organismen insgesamt schaden können, sind Maßnahmen zu ergreifen.

Um solche Belastungen zu vermeiden, hat die DWA entsprechende Anforderungen an die Behandlung von Niederschlagswasser formuliert (A 102, M 138, M 179). Belastungen des Niederschlagswassers stehen dem ökologischen Grundgedanken und der Nachhaltigkeit diametral entgegen. Mittels Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) wurden 2017 im Anhang 10 gesetzliche Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer (ABuG) eingeführt.

Starke Niederschläge nehmen zu. Mit ihnen können auch ausgewaschene Schadstoffe aus Dachabdichtungen versickern.

LimeSky/AI/stock.adobe.com

Biozide in Dichtungsbahnen

Dichtbahnen auf Dachbauteilen dürfen Wurzelschutzmittel nur unter bestimmten Bedingungen enthalten. Hersteller von Dachabdichtungsbahnen haben auf die Diskussion um das Pflanzenschutzmittel Mecoprop reagiert und vergleichbar problematische chemische Ersatzstoffe wie das Herbizid MCPA eingeführt. Jüngere Forschungsergebnisse belegen zudem, dass das zugrunde liegende Bewertungskonzept möglicherweise nicht das wahre Ausmaß der Stoffeinträge in die Umwelt abbildet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Problemstoffe in marktgängigen Dichtungsbahnen, die bisher weder geregelt noch im Auslaugverhalten überprüft sind.

Laborbedingungen nicht realistisch

Bauprodukte werden lediglich unter Laborbedingungen und nur nach Stoffen geprüft, die beispielsweise in der Biozid-Verordnung (528/2012/EU) aufgeführt sind. Alle anderen darin nicht genannten, aber verwendeten, Biozid-wirkenden Stoffe werden von diesen Prüfungen nicht erfasst.

Auch bilden die Bedingungen im Labor (bei einem Klima von 20°C und 50 % relativer Luftfeuchte) nicht die Realität auf Flachdächern ab. So werden Dachbahnen in der Praxis deutlich wärmer und lösliche Stoffe, die bei 20°C noch nicht ausgewaschen werden, können sich zum Beispiel bei 60°C lösen.

Forschungsprojekt erarbeitet Empfehlungen für Dachabdichtungen

Diese Problematik war Anlass für ein Forschungsprojekt [1], das derzeit unter anderem von den Autoren unter der Leitung von Professor Matthias Zöller vom Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik (AIBau) durchgeführt wird. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Erarbeitung von Empfehlungen für zu prüfende Stoffe und Prüfbedingungen, nach denen Dachbahnen auf Kunststoff- und Bitumenbasis untersucht werden können. Es soll festgestellt werden, ob und welche Dachabdichtungsschichten nicht unter Laborprüfbedingungen, jedoch im eingebauten Zustand, dazu neigen, unerwünschte Stoffe über das Niederschlagswasser abzugeben.

Forschungsprojekt: Bereits etwa zehn Monate nach dem Einbau der bituminösen Abdichtungsbahnen ...

Udo Simonis/AIBau

Im Rahmen des Projektes werden bestehende Laborprüfbedingungen weiterentwickelt, die eine bauartbezogene Prognose über abgegebene Stoffe zulassen. Zudem werden für gebaute Konstruktionen, bei denen Stoffe aus den Dachabdichtungen abgegeben werden, Instandsetzungsverfahren ermittelt, die es ermöglichen, vorhandene Dachabdichtungen, die mit Ausnahme der Stoffauswaschungen sonst uneingeschränkt verwendungsgeeignet sind, nicht vorzeitig austauschen zu müssen.

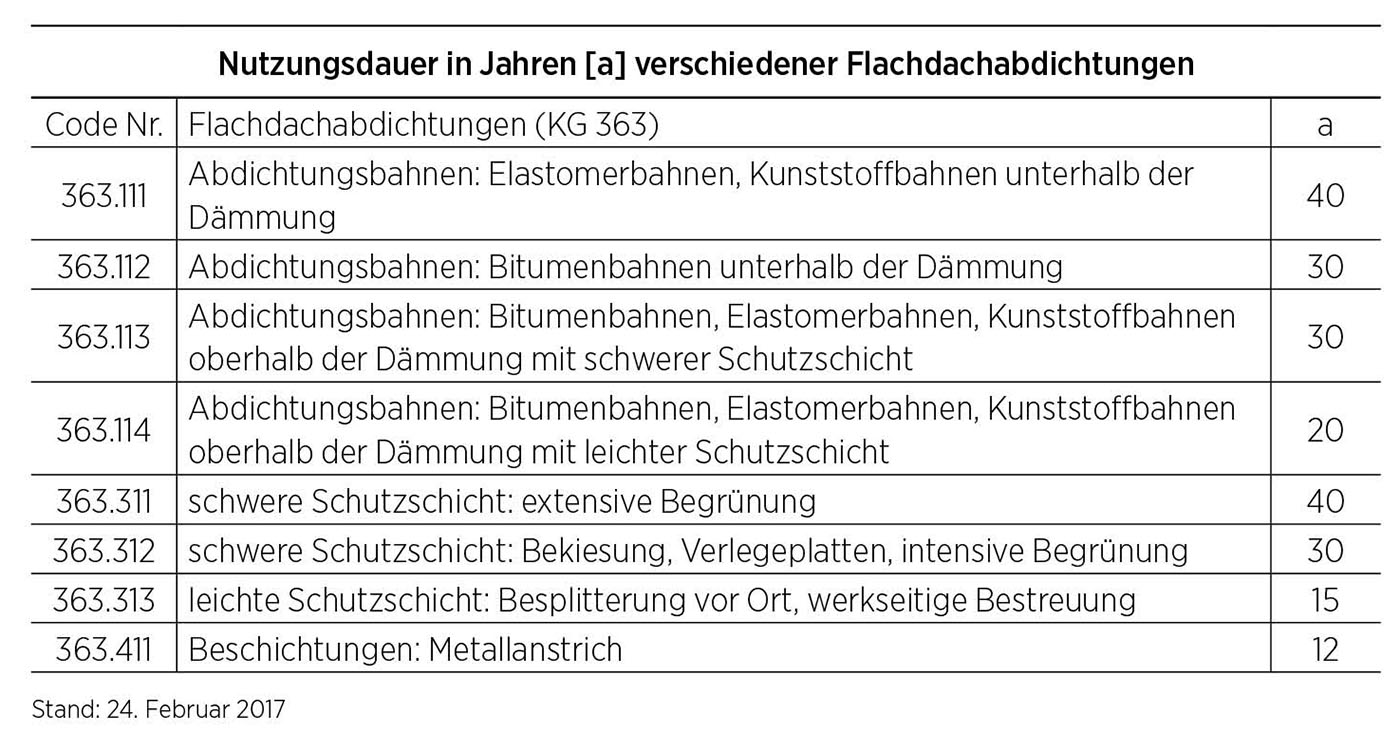

Nutzungsdauer von Dachabdichtungen

Essenzielles Element der Nachhaltigkeitsbewertung gemäß BNB/DGNB ist es, hierfür nicht nur die Bauphase zu betrachten, sondern auch die Nutzungsphase zu berücksichtigen, die über einen Lebenszyklus von 50 Jahren bilanziert wird. Ein solches Vorgehen ermöglicht es, ganzheitlichere Ansätze wie zum Beispiel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Resilienz und so weiter sichtbarer zu machen.

Hierfür sind vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Tabellen zu Nutzungsdauern veröffentlicht worden, die für die Ökobilanzierung (LCA) von Gebäuden sowie bei der Berechnung von Lebenszykluskosten (LCC) im Rahmen des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) und des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) verwendet werden.

Entscheidend für die Gesamtbewertung auf Gebäudeebene ist der Austauschzyklus, also die Frage, wie oft ein Bauteil innerhalb des Betrachtungszeitraums ersetzt werden muss. Die bisherigen Angaben beruhen maßgeblich auf einer Studie aus dem Jahr 2008 mit vereinzelten Aktualisierungen aus dem Jahr 2017. Bisher gelten für die anzusetzenden Nutzungsdauern (a = Jahre) von Flachdachabdichtungen die Regelungen der BBSR-Nutzungsdauertabelle.

BBSR-Nutzungsdauertabelle: Für Ökobilanzen anzus tzende Nutzungsdauern von Flachdachabdichtungen (Kostengruppe 363 Dachbeläge)

BBSR

Dachabdichtungen weniger dauerhaft als früher

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) wird auch die BBSR-Nutzungsdauertabelle überarbeitet. Die Nutzungsdauer von konstruktiven Bauteilen, Materialschichten und technischen Anlagen wird neu erhoben, da die bisherigen Nutzungsdauern auf Erfahrungswerten aus den 1980er- und 1990er-Jahren und nicht auf messbaren Prüfungen beruhen.

Die Bauschadensforschung sowie Projekterfahrungen von Sachverständigen zeigen leider auf, dass sich die Dachabdichtungsbahnen seit den 1980er-Jahren in hohem Maße hinsichtlich der Dauerhaftigkeit veränderten und infolgedessen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt Schäden aufweisen können.

Die aktuellen Erkenntnisse zeigen den Bedarf nach differenzierteren Bewertungen. Einerseits gibt es Dachabdichtungsbahnen am Markt, für die die Hersteller eine lange Nutzungsdauer versprechen, die sich so auch tatsächlich einstellt. Andererseits ergeben sich schon nach so kurzer Zeit schadhafte Flachdachabdichtungen, dass dies von keinem Bauherrn akzeptiert werden kann.

Überarbeitung der BBSR-Nutzungsdauertabelle

Dreh- und Angelpunkt für eine differenzierte Bewertung der Dachbahnen sind die Hersteller, die am besten Bescheid wissen über ihre eigenen Bauprodukte. Die Hersteller müssen viele rechtsverbindliche Nachweise wie zum Beispiel CE-Zeichen oder REACH-Konformität ausstellen.

Gemäß neuer Bauproduktenverordnung (EU) 2024/3110 besteht die Verpflichtung, über die tatsächliche Nutzung des Produkts, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen oder Alterungsprozessen sowie zur Lebensdauer zu informieren. Dieser Logik folgend wurden in dem Forschungsprojekt konkrete Vorschläge zur Aktualisierung der Lebensdauertabelle ausgearbeitet. Dazu gehören folgende wesentliche Aspekte:

Insbesondere die Oberlagen sind durch äußere Einflüsse wie Hitze und Kälte, Sonneneinstrahlung (UV-Licht), Temperaturwechsel und Frost, Durchfeuchtung, Wechselfeuchte, chemische Angriffe (saurer Regen, Tausalz, Salpeter) oder mikrobielle Besiedelung beansprucht. Daher sind diese anders zu bewerten als Dampfsperren, die unterhalb der Dämmung verbaut sind.

Herstellergarantie für Nutzungsdauer

Eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren (je nach Anwendung) kann dann angesetzt werden, wenn der Hersteller eine Gewährleistung hierfür übernimmt. Liegt keine Herstellergarantie vor, dann ist von einer deutlich kürzeren, dem realen Geschehen auf Dächern entsprechenden Dauerhaftigkeit oder Gebrauchstauglichkeit auszugehen. Es bestehen bereits projektbezogene Vereinbarungen mit Herstellern, die die Verantwortung für ihre Erzeugnisse übernehmen und entsprechend langjährige Gewährleistungen für Dachabdichtungen aussprechen.

Schäden an Entwässerungsanlagen aus Metall

Ein weiterer, weniger umweltrelevanter, Aspekt von Auswaschungen aus Dachabdichtungsbahnen, der bauteilbezogen ebenfalls problematisch ist, sind Säuren. Diese werden von bestimmten Bahnen freigesetzt und fließen mit dem Niederschlagswasser ab. Entwässerungsanlagen aus Metall können dadurch innerhalb weniger Jahre – teilweise sogar binnen zwei Jahren – korrodieren.

Entwässerung: Das Niederschlagswasser der Dachfläche wird über ein kurzes Fallrohr auf eine Titanzinkblecheindeckung mit Doppelstehfalzverlegung geleitet, wo es offen zur Dachrinne hin entwässert.

Udo Simonis/AIBau

Bei dem oben gezeigten Schadensbeispiel – einem Wohngebäude mit Staffelgeschoss als oberem Gebäudeabschluss – wird das Niederschlagswasser der Dachfläche, abgedichtet mit einer kalt selbstklebenden Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen-Abdichtungsbahn (FPO-Bahn), über eine Titanzinkblecheindeckung mit Doppelstehfalzverlegung in die Dachrinne weitergeleitet (Kaskadenentwässerung).

Unterhalb der Fallrohre sind deutlich Laufspuren durch das belastete Dachflächenwasser erkennbar. An einigen Stellen waren die Bleche nach wenigen Jahren bereits derart geschädigt, dass sie Löcher aufgrund der Korrosion aufwiesen, durch die Wasser in das Gebäude eingetreten ist. Häufig korrodieren selbst die Dachrinnen und Fallrohre (siehe Foto unten).

Anderes Gebäude – gleiches Schadensbild: Deutliche Korrosionsschäden am Fallrohr (und den Rinnen) aus Zink, verursacht durch ausgewaschene Bestandteile der Kunststoffabdichtungsbahn.

Udo Simonis/AIBau

Empfehlungen für die Auswahl von Dachabdichtungen

Um vorgenannte Probleme und daraus abzuleitende Haftungsrisiken vermeiden zu können, wird dringend empfohlen, die Gebrauchsdauer der Dachabdichtung künftig in Ausschreibungen festzulegen und diese vertraglich mit ausführenden Firmen zu vereinbaren. Als Nachweis sind Herstellererklärungen heranzuziehen, die bestätigen, dass die im Datenblatt aufgeführten Gebrauchseigenschaften über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet werden. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind Dachabdichtungen und deren Systemkomponenten für eine Gebrauchsdauer von mindestens 20 Jahren, besser 25 bis 30 Jahren, auszuwählen.

Da Flachdächer zum Beispiel für PV-Anlagen prädestiniert sind und die Module entsprechend häufig darauf montiert werden, ist eine solche Dauerhaftigkeit sogar Voraussetzung für eine wirtschaftliche Investition in die Gewinnung von Solarstrom.

Recycling von Dachabdichtungen

Dachabdichtungen einschließlich ihrer Systemkomponenten sind unter Beachtung europäischer Rechtsverordnungen so auszuwählen und zu gestalten, dass sie am Ende der Nutzung (in folgender Hierarchie):

- möglichst weiterverwendet,

- sonst wiederverwendet,

- sonst qualitativ gleichwertig recycelt,

- sonst recycelt,

- sonst gefahrlos für Mensch und Umwelt verwertet oder entsorgt werden können.

Unbedenklichkeit von Abdichtungen bestätigen lassen

Daher wird empfohlen, sich mittels Herstellergarantie ergänzend bestätigen zu lassen, dass die Dachabdichtungen über die gesamte Nutzungsdauer weder gefährliche noch umweltgefährdende Substanzen freisetzen. Neben den eigentlichen Inhaltsstoffen sind hierbei auch Abbauprodukte zu inkludieren, wie sie zum Beispiel durch Verseifung, Pyrolyse und so weiter entstehen.

Géraldine Liebert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am AIBau, staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz und DGNB Consultant.

Harold Neubrand ist Sachverständiger und beratender Ingenieur, DGNB-Auditor, Ausbilder der Auditoren und DGNB-Experte für Bau- und Schadstoffe.

Dr. Udo Simonis ist ö. b. u. v. Sachverständiger für Kunststofftechnik, Dach- und Dichtungsbahnen auf der Basis von Kunststoffen, Elastomeren und Bitumen.

Silke Sous ist Mitarbeiterin am AIBau, staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz sowie ö. b. u. v. Sachverständige für Schäden an Gebäuden.

Quellennachweis:

- [1] BBSR-Forschungsprojekt „Auswaschungen von Flachdächern und stoffliche Belastung im abfließenden Niederschlagswasser“ des Aachener Instituts für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik (AIBau) (Prof. M. Zöller, Dipl.-Ing. S. Sous, Dipl.-Ing. G. Liebert), von Dipl.-Ing. H. Neubrand (CORPUS COGNITO), Dr. U. Simonis (ö. b. u. v. Sachverständiger für Kunststofftechnik – Dach- und Dichtungsbahnen auf der Basis von Kunststoffen, Elastomeren und Bitumen) und Prof. Dr. M. Burkhardt, Ostschweizer Fachhochschule (UMTEC). Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aus Mitteln des Innovationsprogramms Zukunft Bau. (Aktenzeichen: 10.08.18.7-23.29, Projektlaufzeit: 01.2024 bis 01.2027)

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu:

Danke für den wichtigen Beitrag.

Das beschriebene Problem vom chemischen Auswaschungen muss an der Wurzel angegangen werden – bei den Herstellern. Daher ist die Empfehlung, sich die Herstellergarantie über die Dauerhaftigkeit der Bahn auch auf eine chemische Unbedenklichkeit erweitern zu lassen, sicher richtig. Das Problem an sich besteht für uns Planer aber nicht erst mit den neuzeitlichen Verpflichtungen einer Versickerung der Dachwässer auf dem eigenen Grundstück. Es ist uns nur näher gekommen. Es betrifft nun unsere eigenen Äpfel und Kräuter, die im Garten wachsen. Dass die gleichen Stoffe auch durch die Kläranlagen (Schwermetalle im Klärschlamm) indirekt in unsere Flüsse, ins Grundwasser und damit auf die landwirtschaftlichen Flächen gelangt sind, sollte uns bewusst sein.

Aber vielleicht werden wir – was das Verbauen von bedenklichen Baustoffen betrifft – sensibler, wenn wir die Auswirkungen direkt bemerken. Das betrifft ja im Grunde alle Gebäudeschadstoffe, die wir noch immer oft sehr unkritisch einsetzen.

Die Erkenntnisse zeigen ein anderes Ergebnis, wenn auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen: Dachabdichtungen altern durch Sonne und Flüssigkeit enorm. Schon eine leichte Abdeckung mit einer Begrünung (z.B. dem preiswerten System Minke) schafft enorme Entlastungen auf der Bahn und reduziert chemische Prozesse, insbesondere die Beschleunigung der chemischen Prozesse durch hohe Temperaturen wird sehr stark abgemildert. Wir leben seit weit über 30 Jahren unter sog. steilen Grasdächern verschiedener Gebäude. Die Nähte der PVC-Bahnen sind verklebt – nicht thermisch verschweißt und in jungfräulichem Zustand. Die wenigen noch zugänglichen, aber mit Sedum überwucherten Folienstücke sind elastisch wie eh und je. Auch die mannigfaltigen Garagenflachdächer, die wir nach dem gleichen System hergestellt haben, befinden sich in gleichartig sehr gutem Zustand.

Dazu kommt, dass die vielgepriesene Rückhaltung auf dem eigenen Grundstück durch eine Erdschicht extrem gut funktioniert. Werden Grasdächer mit Lehmboden (schwer aber speichernd) statt mit Granulat ausgestattet, ist die Wasserhaltung sehr hoch und der Kühleffekt ausgeprägt.

Folglich gilt: Die Freisetzung des Chemiecocktails kann leicht sehr ausgeprägt vermindert werden und solange es keine 0-Emission-Dachbahn gibt, können die Dächer natürlich (=Erdreich/Lehm) vor Belastung geschützt werden.

Vielen Dank für Ihre Ergänzungen zu unserem Artikel.

Die Ausführungen im Beitrag beziehen sich insbesondere auf nicht begrünte Dächer, weil dort die inhaltsstoffauslösenden Mechanismen durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitswechsel, UV-Belastungen und unmittelbare Beregnung erheblich intensiver sind als unter Begrünungen. Diese sind nicht nur zur Verminderung der Einwirkungen auf die Abdichtungen günstig, sondern auch hinsichtlich des Brandschutzes, insbesondere dann, wenn Solargeneratoren aufgestellt werden.

Der Fokus unserer Forschung liegt auf nicht begrünten Dächern, weil Gebäude mit weitgespannten Deckentragwerken, also Hallen, aus Gewichtsgründen keinen schweren Oberflächenschutz durch z. B. Begrünungen erhalten. In unserem Forschungsprojekt untersuchen wir deswegen nicht die Auswaschung von Stoffen aus Abdichtungen unter Begrünungen, sondern nur solche, bei denen eine unmittelbare Bewitterung labortechnisch simuliert wird.

Unser Forschungsprojekt zielt darauf ab, dass Bahnen zukünftig so konzipiert werden, dass auch bei unmittelbarer Bewitterung keine umweltgefährdenden Stoffen ausgewaschen werden. Wenn Bahnen so gestaltet werden, dass sie auch ohne Begrünungen keine nennenswerten Schadstoffaustrag haben, werden diese sich unter Begrünungen erwartungsgemäß noch weniger auf die Umwelt auswirken können. Daher unterstützen wir selbstverständlich Begrünungen von Dächern, weil sie Wasser auf Dächern zurückhalten und so erheblich weniger Niederschlagswasser in die Umwelt gelangt.

Allerdings kann es unter Begrünungen zu anderen Effekten kommen, die die Dauerhaftigkeit von Dachbahnen beeinträchtigen und bzw. oder andere Stoffe aus Bahnen auslösen. Das ist aber aufgrund der Überschreitung unseres bisherigen Forschungstenors nicht Gegenstand unserer gegenwärtigen Forschung. Gegebenfalls werden wir diesen Aspekt aber später ergänzend untersuchen.

Die Forschungsergebnisse sind interessant.

Einmal mehr zeigen sie, dass das Übel nicht darin liegt dass die Hersteller das Problem nicht im Griff hätten, sondern am Bestreben der Hersteller zur Gewinnmaximierung.

Wir sollten dem Rat der Autoren folgen und nur noch Dächer mit Herstellergarantien von 20+ Jahren ausschreiben. Dann stirbt der billige Schrott von selbst.

ABER: Der kostenoptimierte Bauherr (Bauträger) wird vom findigen Verarbeiter oft auf die hochpreisige Ausschreibung hingewiesen. Ergebnis ist dann oft, dass es doch die Billigversion wird und wir uns den Vorwurf der Preistreiberei gefallen lassen müssen, um das Honorar hochzutreiben!