Guter Schallschutz muss nicht teuer sein. Und er ist auch mit ökologischeren Materialien als Schaumstoff möglich.

kmls/stock.adobe.com

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Schallschutz muss nicht teuer sein“ im Deutschen Architektenblatt 12.2025 erschienen.

Schallschutz ist im Wohnungsbau unverzichtbar. Er dient der Gesundheit und vermeidet Konflikte unter Nachbarn, weshalb Bauteile wie Wände und Decken häufig überdimensioniert werden, um bei diesem heiklen Thema „auf der sicheren Seite“ zu landen.

Obwohl sich die geltenden Grenzwerte der DIN 4109 in den letzten Jahrzehnten kaum verändert haben, fallen insbesondere Geschossdecken oft dicker aus als schalltechnisch notwendig. Das verursacht nicht nur Mehrkosten, sondern erhöht auch den Materialeinsatz und die CO2-Emissionen.

Schallschutz wird oft zu spät geplant

In der Praxis wird der Schallschutz meist erst spät im Planungsprozess, oft erst am Ende der zweiten oder zu Beginn der dritten Leistungsphase berücksichtigt. Das erfordert planerische Anpassungen und provoziert Zielkonflikte mit anderen Anforderungen wie Brandschutz oder Statik.

Die Honorarordnung (HOAI) begünstigt zudem eine Tendenz zum „Mehr ist besser“, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden – im Gegenzug wird eine vorgezogene Schallschutzplanung nicht honoriert. Hinzu kommt, dass innovative oder ökologische Alternativen mangels Zeit und Wissen selten in Betracht gezogen werden.

Das Projekt „InnovaSiW“

Das vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) gemeinsam mit dem Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw) initiierte und durchgeführte Projekt „InnovaSiW“ untersucht die Entwicklung und Verfügbarkeit innovativer, kostensparender und ökologischer Lösungen für den Schallschutz im Wohnungsbau und möchte diese in der Fachwelt bekannt machen. Das Forschungsprojekt verfolgt einen dreistufigen Ansatz:

- Praxisanalyse: Befragung und Auswertung der Erfahrungen von Wohnungsunternehmen, Architekturbüros und Fachplanern zur aktuellen Schallschutzpraxis.

- Entwicklung und Erprobung beispielhafter innovativer Lösungen: Identifikation, Weiterentwicklung und Bewertung technisch und ökologisch optimierter Bauteile und Bausysteme, insbesondere für Geschossdecken.

- Digitales Assistenztool: Entwicklung eines benutzerfreundlichen Softwaretools, das die Wahl geeigneter Konstruktionen anhand von Schallschutz, Kosten und Klimarelevanz unterstützt.

Erkenntnisse aus der Baupraxis

Eine bundesweite, nicht repräsentative Befragung bei Architektur- und Planungsbüros sowie Wohnungsbaugesellschaften brachte interessante Erkenntnisse zutage:

- Schallschutz wird zu spät berücksichtigt, was zu teuren Konstruktionen und kostspieligen Nachbesserungen führt.

- Erhöhter Schallschutz ist Standard im Neubau, in der Sanierung dominiert der Mindestschallschutz.

- Beschwerden sind im Neubau selten, bei Sanierungen häufiger – insbesondere bei nur knapp erfüllten Schallschutzanforderungen.

- Typische Kostentreiber sind Fenster, spezielle (Bauteil-)Anschlüsse, gebäudetechnische Anlagen, Entkopplungen und schwimmende Estriche.

- Durchdachte Lösungen und ökologische Alternativen werden meist nur auf Wunsch umgesetzt; der Zeit- und Wissensaufwand ist hoch.

- Die Planungspraxis ist eher konservativ und setzt auf bewährte, häufig überdimensionierte Bauweisen – insbesondere, wenn im Pflichtenheft auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik verwiesen wird.

Die Analyse ergab zudem, dass Zielkonflikte zwischen Schallschutz und anderen Anforderungen (zum Beispiel Brandschutz, Statik) häufig zulasten des Schallschutzes gelöst werden. Für eine bessere Balance sind eine frühzeitige Integration und ein interdisziplinärer Planungsansatz unabdingbar.

Technische Lösungen: Beispiel Geschossdecken

Ein zentrales Ergebnis des Projekts betrifft die Gestaltung von Geschossdecken – einem zentralen Element für den Schallschutz.

Zur schallschutztechnischen Bewertung unterschiedlicher Estrichkonstruktionen hat das Fraunhofer IBP in speziellen Prüfständen eine Versuchsreihe durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Trittschalldämmstoffe mit verschiedenen Estrichplatten kombiniert und zunächst auf einer Stahlbetondecke und anschließend auf einer Brettsperrholzdecke aufgebaut.

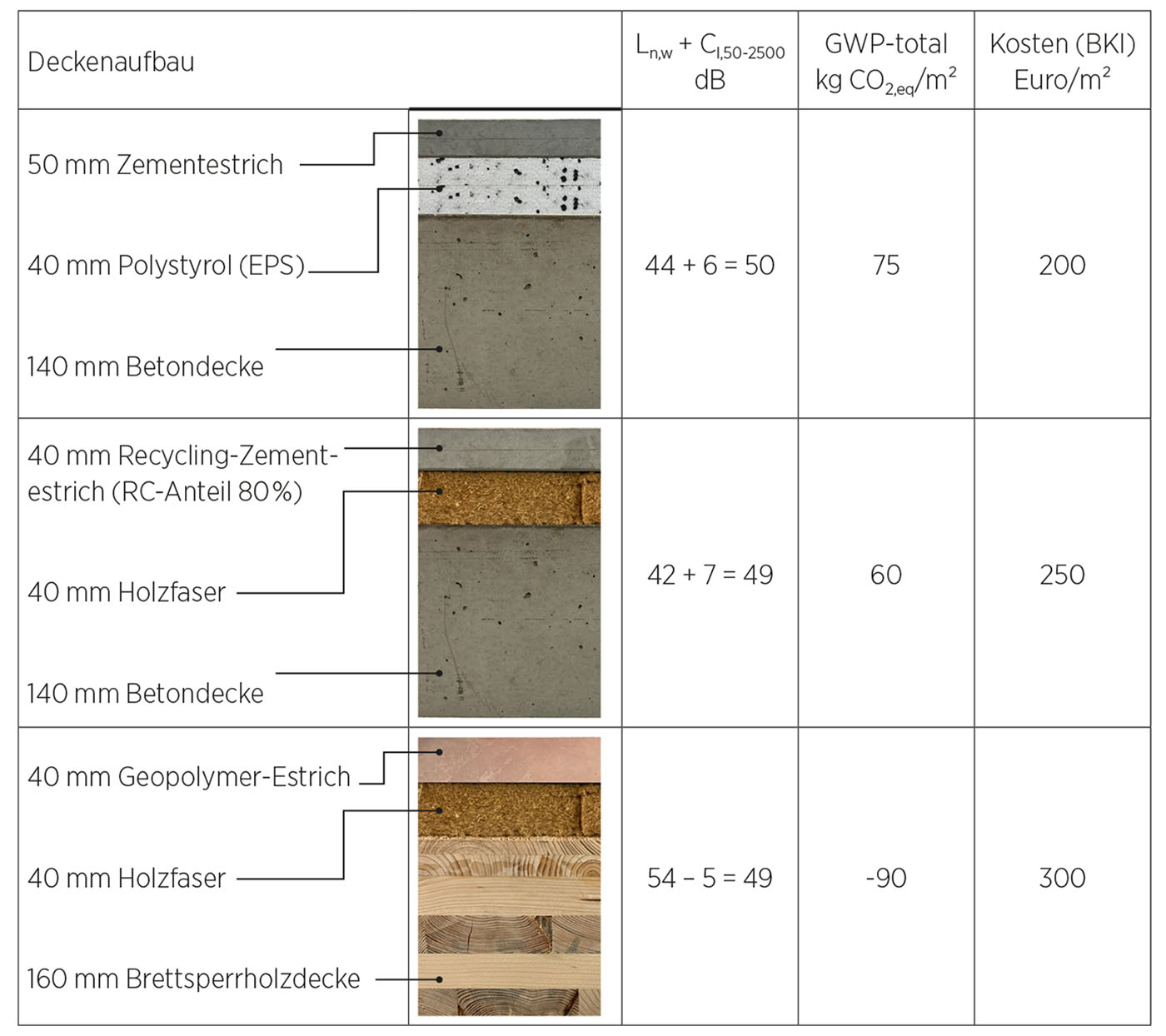

Beispielwerte aus Projektversuchen für verschiedene Deckenkonstruktionen mit vergleichbarem bewertetem Norm-Trittschallpegel, Global Warming Potential sowie Kosten

Fraunhofer IBP

Zur künftigen Betrachtung der Schallschutzeigenschaften gehören auch ökologische und wirtschaftliche Faktoren, die über die Wahl von Bauweisen entscheiden. Obige Tabelle zeigt beispielhaft bei gleichwertigem Schallschutz (Trittschallpegel mit Berücksichtigung der tiefen Frequenzen) den Planungs- und Gestaltungsspielraum anhand ökologischer Alternativen als Zementersatz, wie zum Beispiel Estrich aus recycliertem Beton oder sogenannte Geopolymere (mineralische Kunststoffe aus Industrierestmassen).

Die in der Tabelle aufgeführten Kosten wurden mithilfe des digitalen Baukostenplaners des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) bestimmt und unterliegen zahlreichen Einflüssen, bieten aber erste Anhaltspunkte für die anfängliche Planung. Gleichzeitig wurde mithilfe der Ökobaudat des BMWSB das „Global Warming Potential (GWP-total)“ in kg CO2,eq ermittelt.

Schallschutz bei Geschossdecken in Massivbauweise

In Deutschland werden Geschossdecken meist als Stahlbetondecken (in Dicken von 220 bis 250 mm) mit schwimmendem Zementestrich (in Dicken von 50 bis 60 mm) auf einer Dämmunterlage aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder Mineralfaser ausgeführt. Die Werte dieser schalltechnisch überdimensionierten Praxis lassen sich durch schlankere und einfachere Konstruktionen erfüllen (zum Beispiel 140 mm Stahlbetondecke mit 40 mm Zementestrich und geeigneter Trittschalldämmung), um den erhöhten Anforderungen der DIN 4109-5 zu entsprechen.

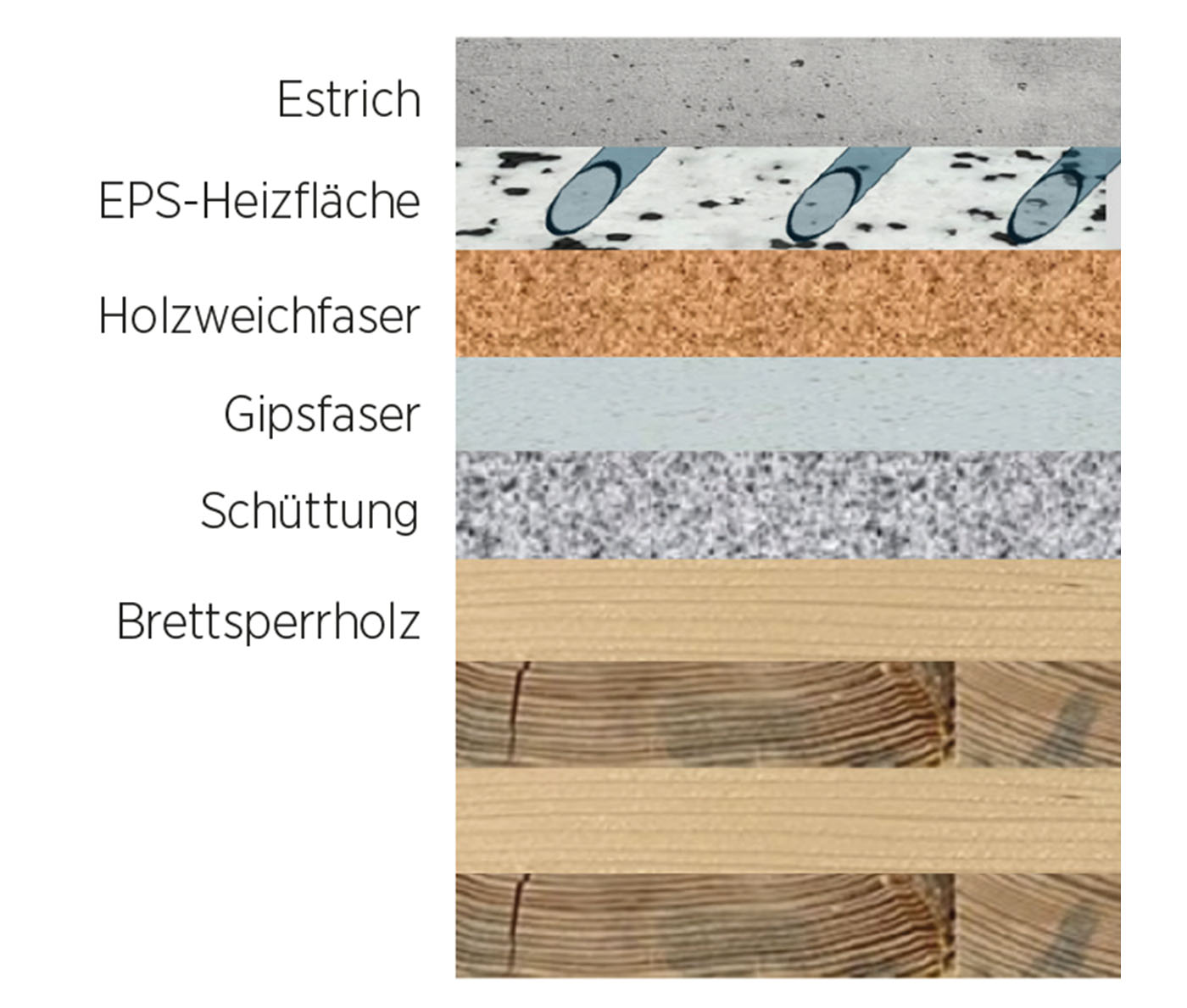

Schallschutz bei Geschossdecken in Holzbauweise

Auch im Holzbau versuchen viele Planer, den Schallschutz durch komplexe Aufbauten mit vielen Schichten aus Gipsplatten, gebundenen Schüttungen und dergleichen sicherzustellen. Dabei zeigen Versuche, dass bereits eine 160 mm dicke Brettsperrholz-Decke (CLT) mit schwimmendem Zementestrich auf einer geeigneten Trittschallunterlage den Mindestschallschutz erfüllen kann. Auch mit alternativen Dämmstoffen wie zum Beispiel Holzweichfaserplatten unter dem Zementestrich lässt sich der Mindestschutz einhalten.

Der schallmindernde Aufbau einer Massivholzdecke ist oft komplexer als nötig.

Fraunhofer IBP

Bodenbeläge werden nicht angerechnet

Weiterer Spielraum wäre geschaffen, wenn – außerhalb der Vorgaben in DIN 4109 – auch im Wohnungsbau ein definierter Bodenbelag mit in die Bewertung des Schallschutzes für den gesamten Deckenaufbau einbezogen werden könnte. Dies ist bisher nur in Beherbergungsstätten beim erhöhten Schallschutz zulässig, da der Bodenbelag in Wohnungen zum Sondereigentum zählt und durch den Eigentümer oder Mieter beliebig ausgetauscht werden kann.

Zum Sondereigentum zählen allerdings auch andere Objekte mit schalltechnischer Relevanz, beispielsweise Bade- und Duschwannen oder Armaturen. Auch die nachträgliche Montage einer Innendämmung in der eigenen Wohnung ist zulässig, ohne die Eigentümergemeinschaft in solche Vorhaben einzubeziehen, obwohl Innendämmungen in vielen Fällen den Schallschutz zwischen Wohnungen negativ beeinflussen (Flankenübertragung). Diese Gründe sprechen für die Option, fachgerecht montierte Bodenbeläge mit nachgewiesenem Schallschutz anrechnen zu können.

Ökobilanz und Kosten

Recyclingzement, Naturfaserdämmstoffe oder moderne Betone mit Carbon-Capture-Storage-Technologie oder Geopolymeren als Zementersatz reduzieren CO₂-Emissionen und mindern teilweise auch die Kosten spürbar. Versuche haben ergeben, dass zum Beispiel Zementersatzstoffe und nachwachsende Dämmstoffe die Treibhausgasemissionen bei vergleichbarer Trittschalldämmung und derzeit noch moderaten Mehrkosten um bis zu 20 Prozent senken können. Da es sich dabei um Produkte im Entwicklungsstadium handelt, könnten sich die Kosten mit zunehmender Marktdurchdringung noch deutlich verringern.

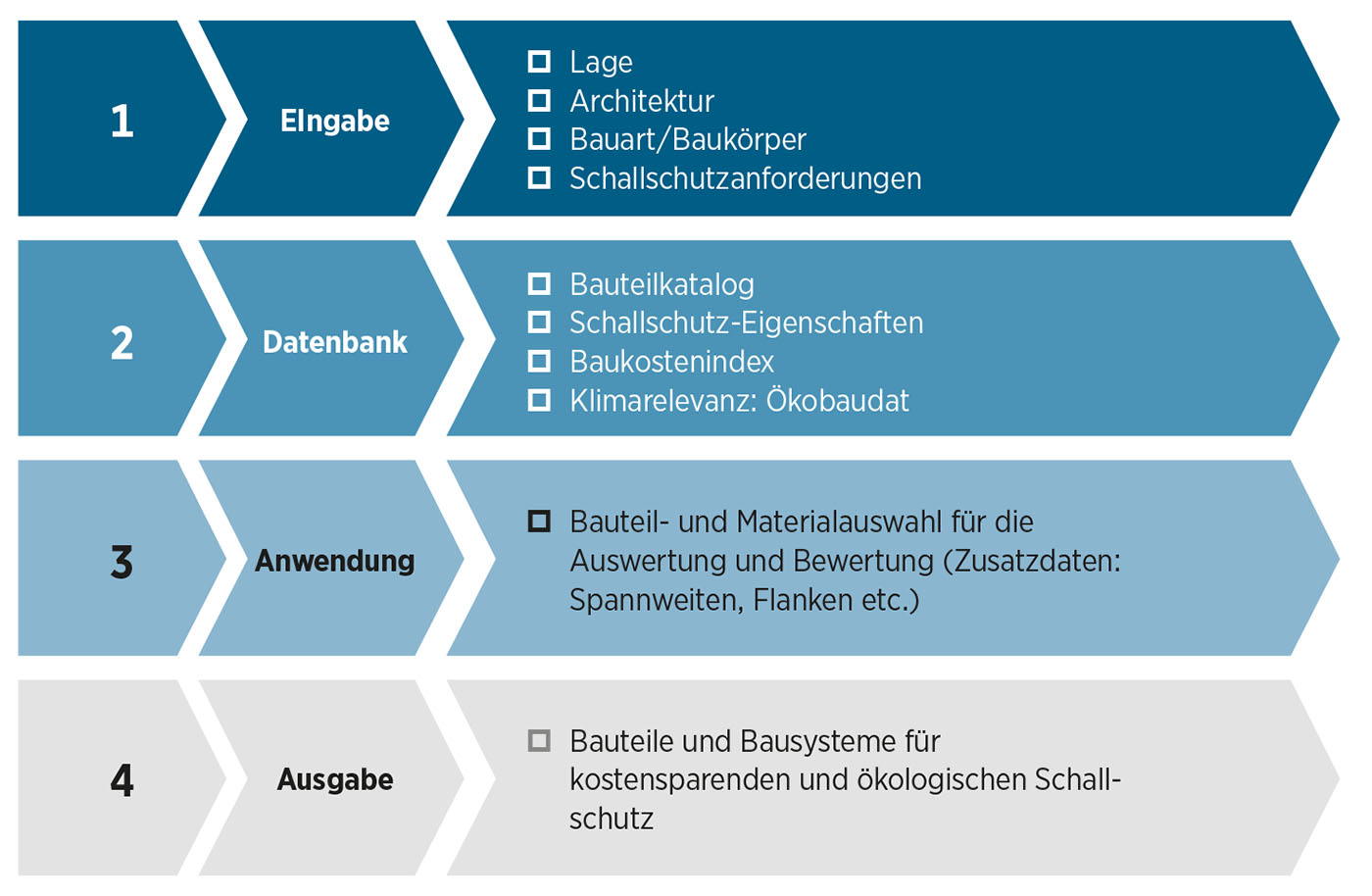

Digitales Planungstool für Schallschutz

Die Ergebnisse zeigen: In der frühen Planungsphase besteht erheblicher Gestaltungsspielraum, um durch die Wahl geeigneter Konstruktionen ökologische und ökonomische Vorteile zu erzielen – ohne Abstriche beim Schallschutz. Notwendig ist jedoch, dass relevante Kennwerte (zum Beispiel Schallschutz, Kosten, GWP) schnell und unkompliziert abgerufen werden können.

Schema zur Anwendung des Planungstools

Fraunhofer IBP

Um die Auswahl geeigneter Bauteile und Systeme zu erleichtern, wird im Zuge des Projekts „InnovaSiW“ ein digitales Planungstool entwickelt. Es ermöglicht

- die Auswahl nach gewünschter Schallschutzklasse (zum Beispiel nach DIN 4109, DEGA 103, Holzbau-Handbuch)

- die Anzeige der erwarteten Baukosten je Quadratmeter und des Treibhauspotenzials (GWP) sowie

- den Vergleich verschiedener Systemlösungen in tabellarischer Form.

Das Tool basiert auf einer umfassenden Datenbank, die fortlaufend erweitert werden kann. Es unterstützt damit die frühzeitige Integration von Schallschutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in den Planungsprozess.

Fazit und Ausblick

Gute akustische Wohnqualität ist kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für gesundes und konfliktfreies Wohnen. Das Projekt „InnovaSiW“ zeigt, dass kostengünstiger und zugleich ökologischer Schallschutz im Wohnungsbau möglich ist – vorausgesetzt, die Planung erfolgt ganzheitlich, interdisziplinär und mit Blick auf durchdachte Lösungen. Die wichtigsten Hebel sind:

- frühzeitige Berücksichtigung des Schallschutzes im Planungsprozess;

- die Nutzung von Gestaltungsspielräumen durch alternative Konstruktionen und Materialien;

- digitale Tools und Datenbanken zur schnellen Bewertung von Schallschutz, Kosten und Ökobilanz sowie

- der Erfahrungsaustausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Baubeteiligten.

Für die Zukunft bleibt die Aufgabe, ökologische und innovative Schallschutzlösungen einfacher umzusetzen, regulatorische Hürden abzubauen und das nötige Wissen durch gezielte Informationsangebote in die Breite der Planungspraxis zu tragen.

Dipl.-Ing. (FH) Sven Öhler, M.BP. ist Gruppenleiter Bauakustik in der Abteilung Akustik am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP,

Dipl.-Ing. (FH) Mark Koehler, M.BP. ist stellvertretender technischer Leiter sowie Qualitätsmanagementbeauftragter am IBP

Das Forschungsprojekt „InnovaSiW“ wird aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. Es wird im Rahmen des Strategiedialogs „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen“ gefördert.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: