Die oberste Geschossdecke zu dämmen, ist eine besonders einfache Maßnahme.

Mr. Green/stock.adobe.com

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Keine Hemmung bei der Dämmung“ im Deutschen Architektenblatt 07.-08.2025 erschienen.

Beim Thema Gebäudedämmung ist die Architektenschaft noch immer gespalten: Gegner und Befürworter schlagen sich seit Jahrzehnten die Argumente um die Ohren, oft unterlegt mit stupide wiederholten Allgemeinplätzen, Halbwahrheiten und Vorurteilen: Das nachträgliche Einpacken der Altbauten mit Dämmplatten verschandle deren originäre Gestalt, bei vielen Fassaden verbiete Struktur und Ornament auch nur den Gedanken daran, Dämmen lohne sich wirtschaftlich nicht, die Wände könnten nicht mehr „atmen“ und Schimmelbefall sei nur eine Frage der Zeit, Dämmfassaden seien Sondermüll und überhaupt helfe das dem Klimaschutz weitaus weniger als ein regeneratives Energiekonzept ganz ohne Dämmung.

Dämmung allein reicht nicht

Bei den Befürwortern wiederum fehlt zuweilen das Gefühl für das angemessene Maß oder das passende Konzept, denn nicht immer ist ein Wärmedämm-Verbundsystem „best practice“, und die Dämmung alleine ist nicht das Allheilmittel.

Nur im Verbund mit anderen notwendigen Sanierungen wie zum Beispiel Fenster- und Heizungstausch ergibt sich ein schlüssiges und nachhaltiges Gesamtkonzept. Ein überlegtes Vorgehen, gegebenenfalls mit langfristig angelegtem Sanierungsfahrplan, ist bei Altbauten dringend geraten. Doch wo kann begonnen werden und welche Dämmstoffe und Dämmkonzepte sind empfehlenswert?

Das könnte Sie auch interessieren

Dämmung der Kellerdecke

In Kellern ist es im Winter in der Regel wärmer als im Freien. Zum einen, weil das den Baukörper umgebende Erdreich dann wärmer als die Außenluft ist. Zum anderen, weil sie durch darüberliegende beheizte Räume über die Kellerdecke mitgeheizt werden. Mit einer Kellerdeckendämmung wird es daher im Keller kälter – gut zum Lagern von Gemüse und Wein.

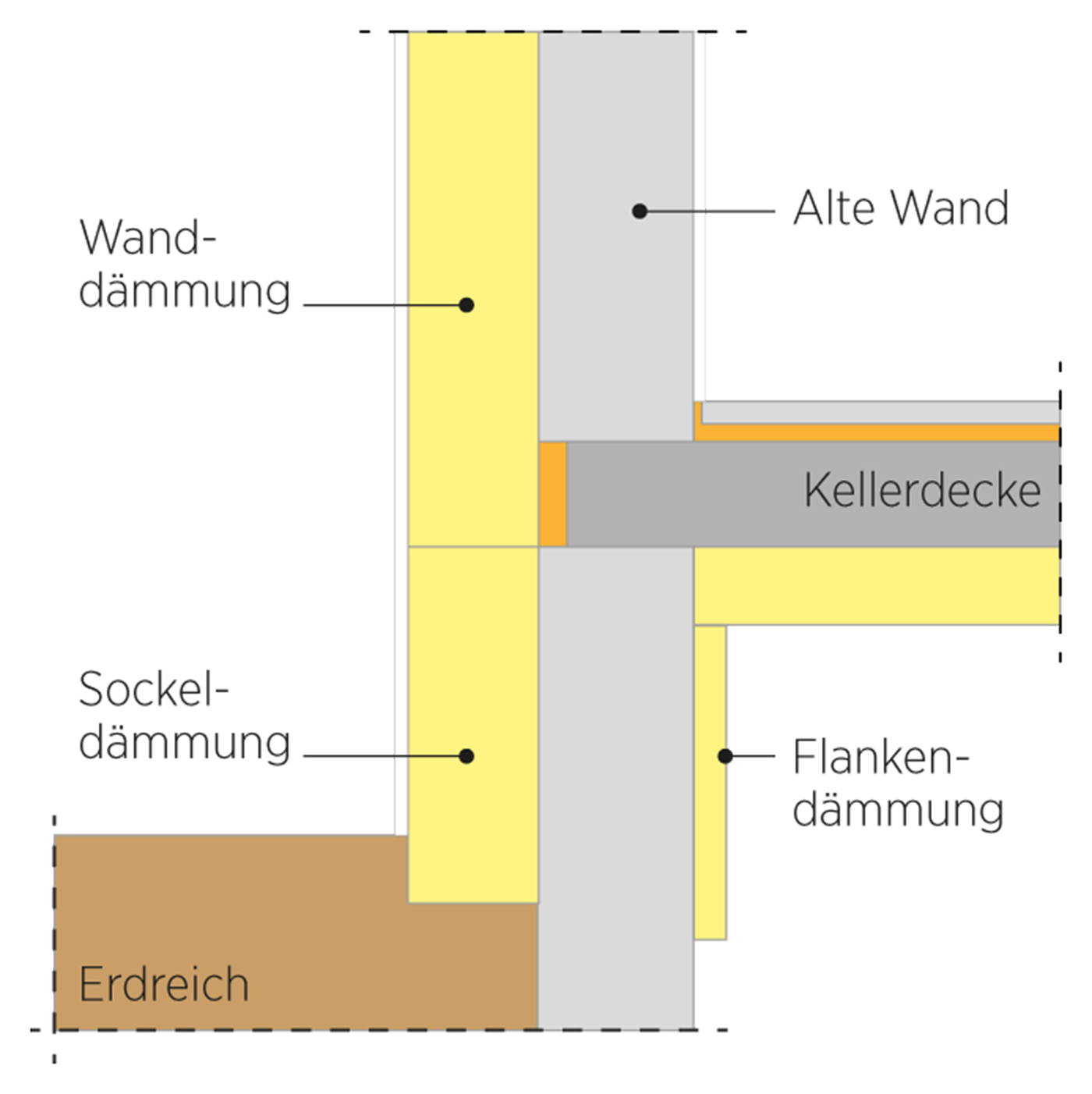

Natürlich ist es nicht sinnvoll, die Kellerdecke in beheizten Kellerbereichen zu dämmen. Überall dort, wo gedämmt wird, gehört eine Flankendämmung dazu, um Wärmebrücken durch Keller-, Außen- oder Innenwände zu reduzieren.

Dämmen der Kellerdecke: Zwölf Zentimeter sind ideal, sofern die Raumhöhe dies erlaubt.

LEA-Hessen/Rundel

Was kostet eine Dämmung der Kellerdecke?

Die einfachste und preiswerteste Möglichkeit, eine Kellerdecke zu dämmen, ist das Bekleben der Deckenunterseite mit Platten aus expandiertem Polystyrol (EPS). Ist genügend Platz vorhanden, empfiehlt sich eine Dämmdicke von zwölf Zentimetern. Das lohnt sich auch aus ökonomischen Überlegungen [1]. Besonders profitabel ist die Dämmung, wenn sie in Eigenleistung angebracht wird – sie kostet dann bei zwölf Zentimetern EPS rund 35 Euro pro Quadratmeter einschließlich Kleber und Flankendämmung. Wer dafür eine Fachfirma beauftragt, muss mit etwa 60 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Sockeldetail: Außenwand-, Kellerdecken- und Flankendämmung vermeiden Wärmebrücken.

Dr. Benjamin Krick

Ausnahmen bei der Dämmung der Kellerdecke

Fehlt es an Raumhöhe, wird die Dämmdicke entsprechend reduziert. Alternativ bieten sich auch Hochleistungsdämmstoffe wie Polyurethan-Hartschaum (PU) an. Diese sind allerdings deutlich teurer, weshalb die Wirtschaftlichkeit nicht in allen Fällen gegeben ist. In Garagen oder Heizungsräumen ist aus Brandschutzgründen eine nicht brennbare Mineralfaserdämmung vorzuziehen. Preislich liegt die Mineralfaser zwischen EPS und PU. Diese ist, selbst wenn Fachfirmen die Arbeiten übernehmen, wirtschaftlich sinnvoll.

Dämmung der Fassade von außen

Bezüglich der möglichen Energieeinsparung, der Kosten und des Aufwandes gehört die Außendämmung neben dem Fenstertausch und der Dachsanierung zu den „großen Drei“. Oft wird kolportiert, Außendämmung würde sich nicht lohnen, weder hinsichtlich der Kosten noch im Hinblick auf die zur Herstellung des Dämmstoffs notwendige Energie. Gleich mehrere Studien [2] belegen, dass diese Aussagen nicht haltbar sind, und empfehlen für die außenseitige Fassadendämmung U-Werte um 0,15 W/(m²K) für Alt- und Neubau. So wird ein nachhaltiger Wärmeschutz erreicht.

Die Studien zeigen auch, dass der dominierende Energieverbrauch und die dominierenden CO2-Emissionen bei diesen U-Werten auf die Betriebsphase entfallen und dass die Wahl des Dämmstoffes in dieser Hinsicht nachgeordnet ist. Somit kann die Wahl des Dämmstoffes also ganz nach persönlichen Vorlieben, verfügbaren finanziellen Mitteln und baupraktischen Erwägungen erfolgen.

Dämmen der Fassade: Neben dem WDVS haben sich auch auch Öko-Dämmstoffe etabliert.

Passivhaus Institut

Argumente für ökologische Dämmstoffe

Für die Auswahl des Dämmstoffes gibt es jedoch noch einen weiteren, bisher weniger beachteten Aspekt, der für die noch viel zu wenig genutzten Dämmstoffe aus schnell nachwachsenden Rohstoffen spricht: Diese nehmen während ihres Wachstums CO2 aus der Atmosphäre auf, das durch Verbrennung oder Verrottung wieder freigesetzt wird. Durch die Verwendung dieses nachwachsenden Rohstoffs als Gebäudedämmung ergibt sich infolge dieses jahrzehntelangen „Einlagerns“ ein CO2-Speichereffekt, der die Bemühungen des Klimaschutzes unterstützt.

Zudem wird der Energieverbrauch reduziert und der Umstieg auf CO2-freie Energieträger erleichtert. Als nachhaltige Dämmstoffe besonders geeignet sind landwirtschaftliche Rest- und Abfallprodukte wie Stroh sowie Recyclingmaterialien wie zum Beispiel eine Zellulose-Einblasdämmung aus Altpapier.

Zelluloseflocken und Strohballen lassen sich nicht wie EPS- oder Mineralfaserplatten an die Wand kleben. Dafür muss mittels Holz-Stegträgern ein Hohlraum vor der Wand geschaffen und mit den entsprechenden Dämmstoffen verfüllt werden [3].

Zu einem WDVS mit Styropor gibt es mittlerweile gute ökologische Alternativen.

Ingo Bartussek/stock.adobe.com

Was kostet eine Außendämmung?

Kommen wir zu den Kosten: Ein rund 20 Zentimeter dickes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) auf einer noch ungedämmten Fassade aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) erfordert Investitionen zwischen 160 bis 180 Euro pro Quadratmeter.

Diese sind dann ökonomisch attraktiv, wenn ohnehin weitere Arbeiten wie ein Neuanstrich oder das Verputzen der Fassade fällig sind, also das Einrüsten der Fassade und gewisse Nebenarbeiten als Sowieso-Kosten kalkuliert werden können. Das GEG und seine Vorgänger-Gesetze fordern derart gekoppelte Maßnahmen seit über 30 Jahren verbindlich, wenn auch mit geringeren Dämmdicken.

Fenster mittig in der Dämmebene

Bei der Außendämmung spielen die Wärmebrücken – beispielsweise im Bereich der Fenster – eine entscheidende Rolle. Die beste Position der Fenster befindet sich möglichst mittig in der Dämmebene. Mindestens sollte die Dämmebene der Wand durch die Laibungsdämmung mit den Fensterrahmen verbunden sein. Anders können hoch energieeffiziente Sanierungen nicht gelingen.

Zusätzliche Dämmung nicht wirtschaftlich

Wurde vor wenigen Jahren noch oder wird sogar aktuell mit weniger als 20 Zentimetern gedämmt, lässt sich eine zusätzliche Dämmung nicht mehr wirtschaftlich anbringen, bis ein weiterer Erneuerungszyklus ansteht. Das Bauteil verharrt bis dahin auf einem nicht nachhaltigen Wärmeschutzniveau – Experten sprechen vom Dilemma der mittleren Qualität [4]. Wer sich vor Augen führt, dass der Erneuerungszyklus bei WDVS ungefähr 50 Jahre beträgt [5] und die Klimaneutralität für 2045 angestrebt ist, der erkennt, dass das wirtschaftlich erschließbare Potenzial für die Umsetzung der Energiewende durch die zusätzliche Dämmung weit über diese Frist hinaus verloren ist.

Dämmung der Außenwand von innen

Die Innendämmung ist bauphysikalisch anspruchsvoller als die Außendämmung. Denn hinter der innen liegenden Dämmung wird die Außenwand kalt. Kondensat kann entstehen und Bauschäden oder Schimmel nach sich ziehen. Um den Feuchteanfall hinter der Dämmung zu vermeiden, ist Luftdichtheit das oberste Gebot.

Innendämmung: Dampfsperren oder feuchtevariable Membranen unterbinden das Eindiffundieren von Feuchte, die zu Tauwasserausfall führen kann.

Passivhaus Institut

Feuchtigkeit bei Innendämmung verhindern

Eindiffundierende Feuchtigkeit lässt sich durch innenseitige Diffusionssperren unterbinden. Hinter der Sperre kann dann jeder Dämmstoff vorgesehen werden. Eine Alternative zur Diffusionssperre sind kapillaraktive Dämmstoffe wie Mineralschaum- oder Holzfaserdämmplatten, die einen Rücktransport eindiffundierter Feuchtigkeit ermöglichen. Die begünstigende Rückdiffusion durch feuchtevariable Membranen ist eine weitere Möglichkeit.

Sorgfältig ausgeführt, sind mit allen drei Strategien bauphysikalisch funktionierende Lösungen umsetzbar und in der Praxis erprobt und bewährt. Empfohlene U-Werte liegen bei Innendämmungen um 0,35 W/(m²K), entsprechend Dämmdicken zwischen sechs und acht Zentimetern, je nach Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs.

Um Bau- und Feuchteschäden zu vermeiden, ist gerade bei einer Innendämmung die Reduktion der Wärmebrücken besonders wichtig. Das Anbringen von Flankendämmungen an Innenwänden und Decken wird dringend empfohlen.

Was kostet eine Innendämmung?

Die Kosten für Innendämmungen variieren zwischen 25 Euro pro Quadratmeter für preiswerte Selbstbau-Lösungen und 180 Euro pro Quadratmeter für hochpreisige Dämmsysteme.

Dämmung der obersten Geschossdecke

Das Dämmen der obersten Geschossdecke ist die wohl am einfachsten durchführbare und auch die wirtschaftlichste Möglichkeit der Bauteildämmung. Hierfür ist nicht extra eine „Sanierungsgelegenheit“ abzuwarten. Im einfachsten Fall wird eine Dämmmatte über der Decke hin zum kalten Dachraum ausgerollt. Meist ist es sinnvoll, zunächst eine luftdichte Ebene mit einer Kunststofffolie oder einem Baupapier herzustellen.

Dämmen der obersten Geschossdecke: Einfacher, schneller und wirtschaftlicher ist ein Bauteil nicht zu dämmen.

Passivhaus Institut

Zelluloseflocken für die Dämmung der obersten Geschossdecke

Werden anstelle der Dämmstoffmatte Zelluloseflocken gewählt, lassen sich die Kosten im Selbstbau auf etwa 25 Euro pro Quadratmeter bei 30 Zentimeter Dämmdicke reduzieren. Der zeitliche Aufwand für solche Dämmungen liegt bei etwa einer halben Stunde pro Quadratmeter. Soll die Dämmung begehbar sein, erhöhen sich die Kosten um etwa 15 Euro pro Quadratmeter für die Beplankung. Prinzipiell eignen sich für die Dämmung der obersten Geschossdecke alle Dämmstoffe, sogar Strohballen [6].

Dämmung des Daches

Eine Dachdämmung ist oft mit Kosten von über 200 Euro pro Quadratmeter und meist mit einer kompletten Neueindeckung verbunden. Zwar überdauern Tonziegel, und vermutlich auch Betondachsteine, Jahrhunderte. Aus Sicht vieler Fachbetriebe lohnt es sich aber nicht, das Dach ab- und mit den gleichen Ziegeln wieder aufzudecken, obwohl ein solches Vorgehen viel Herstellungsenergie vermeiden würde.

Wird die Dachfläche hingegen von innen gedämmt, kann auf die Neueindeckung des Daches verzichtet werden. Gegen so ein Konzept spricht neben einem Verlust an Raumhöhe auch die meist stark beschädigte oder nicht vorhandene Unterspannbahn. Außerdem wird das Dachgeschoss auf diese Weise oft über Wochen zur nicht bewohnbaren Baustelle.

Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung

Für die Dämmung von außen gibt es zwei Möglichkeiten: entweder das Aufdoppeln der Sparren, um den Sparrenzwischenraum und damit die mögliche Dämmdicke zu erhöhen, oder eine Aufsparrendämmung. In beiden Fällen ist das Dach zuvor abzudecken und eine neue Unterspannbahn beziehungsweise eine Unterdeckplatte zu verlegen.

Für die Zwischensparrendämmung eignen sich beliebige Matten- oder Einblasdämmstoffe. Die schnellere Variante ist die Aufsparrendämmung – zudem kann die alte Dämmung, so denn vorhanden, zwischen den Sparren verbleiben und der Innenraum wird nicht belastet. Bei einer Aufsparrendämmung werden gerne Polyurethandämmstoffe bevorzugt, die, in Kombination mit der noch vorhandenen alten Dämmung, mindestens 16 Zentimeter dick sein sollte, um einen U-Wert von etwa 0,12 W/(m²K) zu erreichen. Eine preisgünstige Alternative zu den Polyurethan-Dämmstoffen sind EPS-Platten. Die Dämmdicke erhöht sich dann um wenige Zentimeter.

Fazit

Eine gedämmte Gebäudehülle führt stets zu höheren Oberflächentemperaturen und damit zu geringerem Schimmelrisiko, höherer Behaglichkeit und spart Energiekosten. Recht einfach, kostengünstig und schnell gehen Kellerdecken- und oberste Geschossdeckendämmung vonstatten. Die Fassaden- oder Dachdämmung ist besonders wirtschaftlich, wenn sie mit ohnehin fälligen Arbeiten wie Putzerneuerung, neuer Dacheindeckung oder der Installation einer PV-Anlage angegangen wird.

Dr.-Ing. Benjamin Krick studierte Architektur in Darmstadt und Kassel und promovierte dort zum Bauen mit Strohballen. Von 2008 bis 2023 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter, ab 2019 Geschäftsführer am Passivhaus Institut. Seit 2019 ist er Honorarprofessor an der Hochschule Darmstadt. Seit 2023 arbeitet er als Sanierungsmanager in Riedstadt

Literatur und Quellen

- [1] Krick, Benjamin: Wirtschaftlichkeit von Kellerdeckendämmung als Do-it-yourself-Maßnahme. Passivhaus Institut Darmstadt, 2023

- [2] Krick, Benjamin: Verbesserung von Gebäudehülle und Gebäudekonstruktion, in: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser Nr. 58, Passivhaus Institut Darmstadt, 2024

- [3] Passivhaus Institut, Passipedia: Vorgehängte hinterlüftete Fassade, Passivhaus Institut Darmstadt, 2023

- [4] vgl. z.B. Vallentin, Rainer: Energieeffizienter Städtebau mit Passivhäusern, Göttingen, Cuvillier, 2011

- [5] vgl. Albrecht, W.; Schwitalla, C.: Rückbau, Recycling und Verwertung von WDVS, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2015, IBP-Bericht BBHB019/2015/281

- [6] Krick, Benjamin; Seibert, Johannes: Dämmung der obersten Geschossdecke, Passivhaus Institut Darmstadt, 2025

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu:

Die empfohlene Dämmstoff-Stärke liegt jeweils auf dem Niveau einer KFW-Förderungswürdigkeit.

Ist das nicht übertrieben scharf und kostspielig angesichts einer weiterhin ungebremsten, offensichtlich nicht abwendbaren Erwärmung?

Für Deutschland könnten Wärmeschutzmassnahmen getrost auf Grundlage von einem 3,5°C höherem Temperaturniveau justiert werden. Das KFW-Dämmniveau wird in Kürze völlig überzogen und gestrig wirken.

Mehr Realismus würde dagegen Potenzial freisetzen für den vorbeugenden Schutz vor unausweichlich heranrollenden Problemen wie Hitze und Brachialwetter.

Sehr geehrter Herr Kern,

vielen Dank für Ihre Überlegungen zum Thema. Hier meine Gedanken dazu:

• Zunächst einmal sollten wir alles tun, dass es nicht zu einer +3,5 °C-Welt kommt. Die Gebäudedämmung ist ein Baustein dazu.

• Selbst wenn wir auf +3,5 kommen heißt das noch nicht, dass wir diese Erhöhung auch in Deutschland haben werden. Und auch nicht, dass sie vollständig im Winter eintritt. Es könnte im Gegenteil auch zu geringeren winterlichen Temperaturen kommen. Permanent durch ein Abebben des Golfstroms oder auch „nur“ in Form von extremen Kälteperioden durch veränderte Luftströmungen. In beiden Fällen ist eine sehr gute Gebäudedämmung hilfreich und schützt auch vor Überlastungen des Stromnetzes, wenn künftig in der Regel Wärmepumpen zum Heizen verwendet werden.

• Der zusätzliche cm Dämmung kostet (in Riedstadt, Dämmstoff inkl. Montage) keine 2 €/m². Durch geringere Dämmstärken (so interpretiere ich „mehr Realismus“ in Ihrem Kommentar) wird tatsächlich zunächst finanzielle Mittel („Potential“ im Kommentar) freisetzen. Aber nicht wirklich viel.

• „Mehr Realismus“ würde die CO2-Emissionen weniger senken und damit den Klimawandel weiter anheizen, anstatt ihn zu bremsen.

• Ja, klar, wir („die Menscheit“) haben bisher beim Schutz des Klimas versagt. Nun müssen wir uns vor dem Klima schützen. Darum empfehle ich auch immer Gebäudetechnik, die zumindest im geringen Umfang, auch kühlen kann. Und auch weitere „Klimaanpassungsmaßnahmen“ wie Verschattung, Insektengitter, Entsiegelung, robuste Begrünung und – in Riedstadt, das zum größten Teil im Hochwasserrisikogebiet liegt – Schutz vor Hochwasser.

• Mich reizt es ja schon ein wenig zu untersuchen, welchen Einfluss +3,5°C (in der Heizperiode) auf die (kostenoptimale) Dämmstärke hat. Erste Vermutung: Das ökonomische Optimum ist so flach, dass es gar nicht viel ausmachen würde.

Leider fehlt im Artikel die Möglichkeit der nachträglichen Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk. Immerhin bei 30% der Gebäude durchführbar. Auch die Einblasdämmung bei Flachdächern, Abseiten/Drempeln, Holzbalkendecken wird leider nicht genannt. Lt. einer Studie des Energieinstituts Hessen (der Autor, Dipl.-Ing. Werner Eicke-Hennig, war jahrelang Leiter der hessischen Energiesparaktion und ein ausgewiesener Kenner der Dämm-Szene) können mit niedriginvestiven Dämmverfahren rd. 1/4 der Heizenergie (170 TWh bzw 59 Mio to CO2 pro Jahr) eingespart werden. Und das zu sehr sozialen Bedingungen (die Amortisationszeit über alles hin gerechnet liegt bei rd. 8 Jahren). Schade, dass diese Aspekte bei diesem Artikel fehlen.

Sehr geehrter Herr Drewer,

vielen Dank für Ihren wichtigen Hinweis. Das Thema Einblasdämmung wurde hier ausgespart, da wir dazu einen separaten Fachbeitrag haben: https://www.dabonline.de/bautechnik/einblasdaemmung-energetische-sanierung/