Bei der Umgestaltung der Paderufer in Paderborn ging es um die grundsätzliche Frage: Wie viel Ordnung verträgt die Natur, wie viel Wildnis verträgt der Mensch?

NZO GmbH

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Was Klimaanpassung voranbringt“ im Deutschen Architektenblatt 09.2025 erschienen.

Die Handlungsempfehlungen zum Schutz unserer Lebensräume liegen seit rund 40 Jahren auf dem Tisch: Entsiegelung, Begrünung, Einrichtung biodiverser Naturräume und Frischluftschneisen, Sonnenschutz und ein umsichtiges Wassermanagement, die Förderung nicht fossiler Energiequellen und einiges mehr. Das gilt bis heute. Doch als 2015 die politisch Verantwortlichen den verbindlichen Schutz des Klimas ins Paris-Protokoll schrieben, hatte sich das Klima bereits verändert.

Konzepte zur Klimaanpassung müssen spannend sein

„Deshalb sprechen wir seit etwa 15 Jahren vor allem über Klimaanpassung“, erklärt der Karlsruher Stadtplaner Martin Berchtold. Zwei Jahre vor dem Pariser Abkommen entwickelte sein Büro berchtoldkrass space & options für die badische Stadt eines der ersten städtebaulichen Klimaanpassungskonzepte in Deutschland.

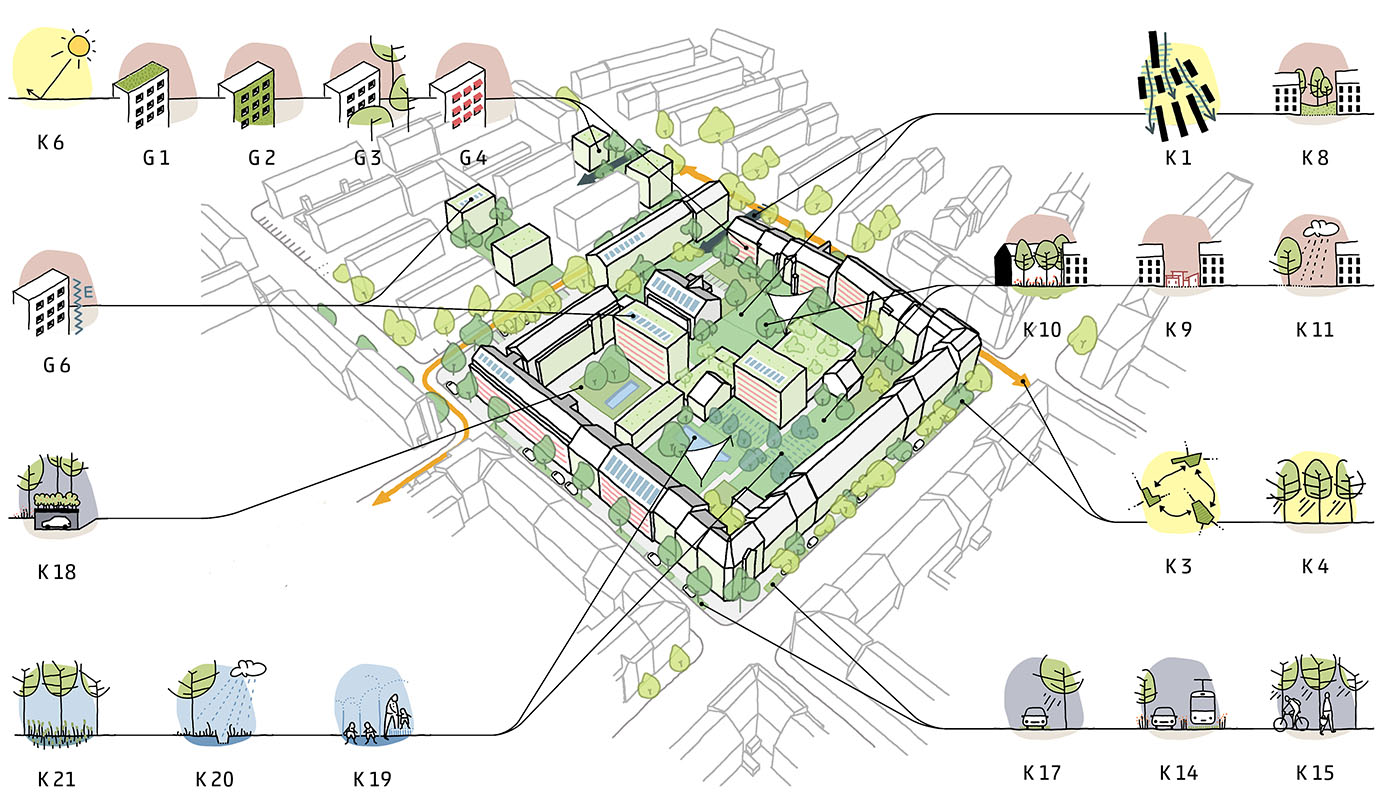

Seitdem entstanden ähnliche Konzepte für viele deutsche Kommunen. Doch Klimaanalysen und daraus resultierende städtebauliche Maßnahmen sind nur ein Teil der Aufgabe. Der andere ist „eine riesige Kommunikationsarbeit“, sagt der Planer. „Wer liest denn Hunderte Seiten Text, wenn sie nicht auch grafisch gut aufbereitet sind?“ Viele Konzepte drohten deshalb in Schubladen zu verstauben. Sein Team möchte das verhindern, wie er sagt: „Mit unseren Konzepten erzählen wir Geschichten. Wir machen Komplexes visuell nachvollziehbar.“

Freiburg: Geo-Daten und digitales Stadtmodell

Dabei kommt auch bei berchtoldkrass die komplexe, fachliche Untersuchung zuerst. So wie bei ihrem Freiburger Klimaanpassungskonzept zum Thema Hitze: Das Team erarbeitete eine städtebauliche Analyse des baulichen Bestandes, der Freiräume und der Sozialstruktur. Derweil erstellte das Unternehmen GEO-NET Umweltconsulting eine Stadtklimaanalyse auf Basis von Geodaten und anhand eines digitalen Stadtmodells. Martin Berchtold erklärt: „Am Ende legten wir alle Daten räumlich übereinander und schauten nach den vulnerablen Bereichen in der Stadt.“

Mit visuell aufbereiteten Klimakonzepten (hier für Freiburg) machen Stadtplanerinnen und Landschaftsarchitekten Komplexes auch für Laien nachvollziehbar. So ermöglichen sie eine demokratische Aushandlung der Themen.

Stadt Freiburg i.Br.; berchtoldkrass space&options

Vulnerable Orte identifizieren

Vulnerabel sind Orte, an denen verschiedene Faktoren zusammenkommen, aus denen eine hohe Belastung oder Gefährdung von Personen oder Stadtstrukturen resultiert, wie beispielsweise Hitze und eine hohe Wohndichte. Eine Matrix legt Bedarfe und Prioritäten offen.

Anhand der Daten entwickelte das Büro exemplarisch städtebauliche Verbesserungen für gefährdete Nachbarschaften, geordnet nach Stadtstrukturtypen. Die Entwürfe ließen die Stadtplaner mit einer hochaufgelösten Wirkungsanalyse prüfen und erhielten für jede Maßnahme belastbare Fakten zu ihrem Effekt aufs Klima und ihrer Reichweite.

Alle sollen die Analyse verstehen

Alle Schritte und Aspekte erklären sie mit kurzen Texten, Piktogrammen und einfachen Stadtkarten. So können Laien die Analyse, Arbeitsweise und Problemlage verstehen, Handlungsmöglichkeiten erkennen und erwartbare Effekte abschätzen. Diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist die Grundlage für eine demokratische Aushandlung von Interessen. Martin Berchtold betont: „Das Klimakonzept schafft einen Möglichkeitsraum. Es wurde als informelle Planungsgrundlage beschlossen und muss bei allen Vorhaben mitbetrachtet werden.“

Statt konkreter Bauauflagen gibt es also das Gebot, Baumaßnahmen abzuwägen und mit einer informierten Bürgerschaft zu diskutieren. So ausgehandelte Lösungen erreichen eine höhere Akzeptanz in Politik und Stadtgesellschaft und bringen Klimaanpassungsmaßnahmen kontinuierlich voran: Immerhin beauftragte die Stadt bereits ein zweites Anpassungskonzept zum Thema Wassermanagement.

Tirschenreuth: Wasserring rund um die Altstadt

Ums Wasser ging es auch in Tirschenreuth. Im oberpfälzischen „Land der 1.000 Teiche“ sind die zahlreichen Flüsse und Seen eine Hochwassergefahr und zugleich Identität. Die ist wichtig in dieser Grenzregion zu Tschechien, die lange im wirtschaftlichen Abseits stand. Erst vor rund zwölf Jahren brachten erste Stadtsanierungsprojekte und die Teilnahme an einer Landesgartenschau die Stadt wirtschaftlich voran.

In Tirschenreuth war die Klimaanpassung ein synergetischer Nebeneffekt eines identitätsstiftenden Stadtumbaus.

NRT Bürogemeinschaft

Historische Teichwirtschaft als Vorbild

Ein durchgängiger Grünring am Wasser soll nun die Stadt weiter aufwerten und für Wohnen, Wirtschaft und Tourismus attraktiver machen. Die Planungen dafür übernahm die interdisziplinäre Bürogemeinschaft NRT aus Marzling. Das Besondere: Bei den identitätsbildenden Maßnahmen ist die Klimaanpassung ein klug geplanter, synergetischer Nebeneffekt.

Die mittelalterliche Stadt ist dicht und steinern bebaut und von der Waldnaab, einem kleinen Fluss, umgrenzt. Der Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Martin Rist, Partner bei NRT, erklärt: „Wir wollten bestehende und neue Grünräume sowie Wasserflächen ringförmig miteinander verbinden und an das Bild der historischen Teichwirtschaft anknüpfen.“ Das Projekt „Blauer Ring“ umläuft die Altstadt und verbindet so verschiedene Bereiche wie Spielplätze, Parks sowie soziale und kulturelle Einrichtungen miteinander.

Das Projekt „Blauer Ring“ soll Grünräume und Gewässer Tirschenreuths aufwerten, verbinden und an die Geschichte der Stadt anknüpfen.

NRT Bürogemeinschaft

Wiesen dürfen überschwemmt werden

Martin Rist sagt: „Die Idee war, die Retentionsräume zu vergrößern, ohne die Nutzung anderer Grünflächen einzuschränken.“ NRT plante die Grünflächen so, dass sie mit wechselndem Wasserstand funktionieren: In trockenen Zeiten fließt die Waldnaab in ihrem Flussbett; bei starkem Regen weitet sie sich auf die Feuchtwiesen aus.

An anderen Uferstellen sorgen Erdmodellierungen dafür, dass Wege- und Brückenverbindungen hochwasserfrei bleiben. Über Stufen können Passanten zwischen Schilf und Gräsern an die Wasserflächen treten. Ein Steg mit Aussichtsplattform soll zukünftig über die Waldnaab und die temporär überschwemmten Wiesen führen.

Die neuen Grünflächen in Tirschenreuth sind so geplant, dass sie mit wechselndem Wasserstand funktionieren.

NRT Bürogemeinschaft

Lange Genehmigungsverfahren, komplizierte Förderanträge

Auch dieses Projekt erforderte eine gute Kommunikation, dazu Nachweise zum Wasserstand bei Hochwasser sowie Kontrollmessungen während der Baumaßnahmen. „Die Funktion von Retentionsflächen war den Planungsämtern, nicht aber vielen Bürgern klar“, berichtet der Planer. Ängste vor Hochwasser ließen sich mit Fakten ausräumen, aber „um ein solches Projekt aktiv voranzutreiben, braucht es einen starken Fürsprecher“, erklärt Martin Rist: „Probleme bereitet die Bürokratie; Förderanträge sind zu kompliziert, Genehmigungsverfahren und Planungsprozesse dauern zu lange!“

Die Umsetzung geht langsam voran, die Finanzierung der Teilprojekte ist mühsam.

NRT Bürogemeinschaft

Klimaanpassung sorgt für mehr Einnahmen

Zudem droht das Projekt, das in mehreren Etappen realisiert wird, immer wieder an fehlenden Geldern zu scheitern. Der Bürgermeister hält dennoch an den Planungen fest, weil sie sich lohnen: Der Stadtumbau der letzten Jahre unterstützte den wirtschaftlichen Aufschwung, was die Einwohner- und Gästezahlen belegen. Diese synergetischen Effekte bringen Klimaanpassungsprojekte voran.

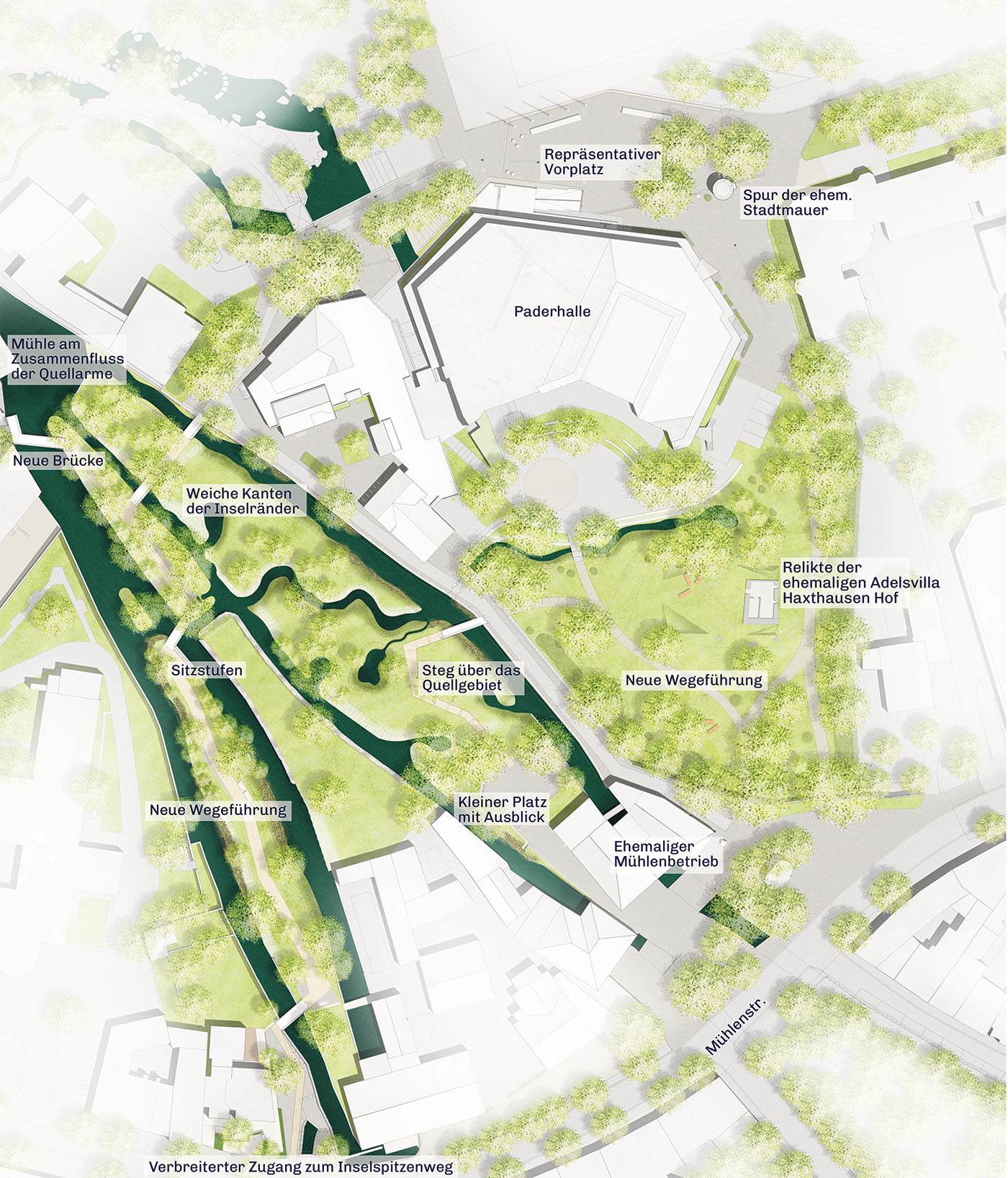

Paderborn: Stadtpark mitten in der Natur

Ähnlich erscheint ein Projekt in Paderborn: Das Paderquellgebiet liegt am Rand des mittelalterlichen Stadtkerns. Auch hier entstand entlang der Uferflächen ein Stadtpark, der für Feste, Freizeit und als Wegeverbindung dient und zugleich Klimaanpassungsfläche ist (siehe auch Titelbild am Seitenanfang).

Die Landschaftsarchitektin Henrike Wehberg-Krafft verantwortete mit ihrem Büro WES LandschaftsArchitektur in Zusammenarbeit mit dem Generalplaner Inros-Lackner die Planungen und den Umbau des Areals. Sie erklärt: „Der Park hatte eine Hinterhoflage zur Altstadt und befand sich in einem Dornröschenschlaf.“

Das Mittlere Paderquellgebiet liegt zwar mitten in Paderborn, wirkte aber trotzdem wie eine Randlage.

WES

Renaturierung der Pader

Eine Renaturierung und ein natürlicher Uferverlauf sollten die Fließgeschwindigkeit der Pader senken, einer Erosion des Flussbettes entgegenwirken und zugleich die Grünflächen attraktiver machen. Eine Machbarkeitsstudie hatte bereits die Grundlagen für die Umgestaltung gelegt. In Paderborn ging es daher weniger um das Ob oder Warum einer Renaturierung der Flusslandschaft. Fraglich war nur das Wie.

Den renaturierten Bereichen der Pader setzte das Team architektonische Elemente entgegen.

Helge Mundt

Wildnis und Pflege im Gleichgewicht

Das Flüsschen bildet mit seinen verzweigten Armen drei Halbinseln, die stark verwildert waren und auf denen sich ein eigenes Ökosystem entwickeln konnte. Die Ordnung und Struktur der öffentlichen Grünfläche hätte zulasten der Natur gehen können. Die Planerin fragte: „Wie viel darf man, wie viel muss man eingreifen?“ Es ist die Abwägung, wie viel Gestaltung die Natur verträgt und wie viel der Mensch braucht, um Natur als solche zu akzeptieren.

„Das Kümmern-Wollen liegt im Wesen der Menschen; eine Wildnis ist für sie oft schwer erträglich und kann Stress erzeugen. Unsere Idee war daher, den wilden und renaturierten Flächen eine strengere Formensprache entgegenzusetzen.“ Sie vergleicht es mit der Mähkante in einer Wildwiese, die den Passanten suggeriere: „Das ist Wildnis, aber um die kümmert sich jemand.“

Mitten in der Grünanlage sind auch Reste einer alten Villa erhalten.

Helge Mundt

Ufereinfassungen aus Beton zurück gebaut

So ließen die Landschaftsarchitekten die Ufereinfassungen aus Beton zurück bauen und schufen weich geformte Übergänge mit Wiesen, Wasserpflanzen oder, wo nötig, Einfassungen aus rauen Natursteinblöcken. Die Flussläufe haben nun teilweise flache Ufer und ein aufgeweitetes Flussbett, was die Fließgeschwindigkeit reduziert und Lebensraum für Insekten und Fischlarven schafft.

In den Retentionsflächen zwischen den Flussarmen kann das Wasser unterschiedlich hoch stehen – Platz für ein großes Wasser- und Feuchtwiesenbiotop. Die Baustelle im Wasser war kompliziert, denn die Pader ließ sich nicht einfach aussperren, sie war Teil der Baustelle.

Grafische Linien treffen auf weiche Landschaft

Die funktionalen Elemente ziehen sich nun in grafischen Linien durch die weiche Landschaft, als zackige Wege und Stege, Brücken mit geradem Stahlgeländer und breite Betontreppen. Auf der Liegewiese faltet sich der Rasen zu kleinen Pyramiden. Zusammen mit den Relikten einer historischen Kellermauer markieren sie, wo einst eine Villa stand. Auf der südlichen, einstmals verwilderten Rückseite der Paderhalle ist noch ein Platz geplant, auf dem Feste stattfinden können.

Einfache Bürgerbeteiligung

Ein Aushandlungsprozess war der Umgang mit den drei Inselspitzen: Zwei der drei sind zugänglich und bieten mit abgetreppten Bereichen einen naturnahen Aufenthalt am Wasser. Eine jedoch bleibt wild und ein Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen. Die wilde Insel inmitten der gezähmten Natur, sie stört hier keinen, wie die Planerin sagt: „Die Bürgerbeteiligung war einfach.“ Vielleicht deshalb, weil das Team die für die Natur notwendigen Veränderungen für Auge und Psyche verträglich und nachvollziehbar gestaltete – ein ästhetischer Kompromiss, damit der Mensch Klimaanpassung mitmacht.

Info:

Die drei vorgestellten Projekte wurden mit einem Preis, einer Auszeichnung und einer Belobigung beim Deutschen Städtebaupreis 2023 der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung in der Kategorie „Klimaanpassung gestalten“ gewürdigt.