Abbildung 1: Typische Situationen in Altbaukellern ohne Abdichtungen und ohne Dränungen, deren Arbeitsräume in der Regel mit gering durchlässigem, bindigem Bodenmaterial verfüllt worden sind.

Matthias Zöller, AIBau

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Wasser weg vom Sockel!“ im Deutschen Architektenblatt 10.2025 erschienen.

Dieser Beitrag stellt die Neuerungen zur Übertragung von Wassereinwirkungen aus der Abdichtungsnorm DIN 18533-1 in die Norm für Baugrund DIN 4095-1 vor. Die im Jahre 1990 erschienene DIN 4095 enthält Formulierungen und Darstellungen, die von baugrundunkundigen Planern leicht fehlinterpretiert werden können. Dies war beispielsweise bei der Ausarbeitung der DIN 18533-1 der Fall, die wegen bisher nicht vorhandener Regeln zur Wassereinwirkung im Baugrund, auf beispielhaften Angaben in DIN 4095:1990-06 aufbauend, diese behandelt. DIN 18533 ist aber für Baugrund und damit für Wassereinwirkungen nicht einschlägig, sondern ausschließlich für Abdichtungen.

Wassereinwirkungen werden als Teil der Baugrundbeschaffenheit zukünftig in DIN 4095-1 beschrieben. Den Schutz gegen Wasser aus dem Baugrund, das auf Bauwerksflächen einwirkt, beschreiben hingegen DIN 18533 für Abdichtungen oder die Richtline für wasserundurchlässige Betonkonstruktionen. Dieser Beitrag ergänzt die Ausführungen, die im Beitrag zur Erläuterung der DIN 4095-1 behandelt sind (Teil 1 in: Der Bausachverständige 3, 2023, Teil 2 in: Der Bausachverständige 5, 2023).

Anwendungsbereich der DIN 18533

Die Abdichtungsnorm DIN 18533 empfiehlt Abdichtungsschichten gegen von außen einwirkendes Wasser. Dabei sind für den Regelfall Abdichtungen unter der Bodenplatte und nur als Ausnahme – bei Bodenfeuchte – auf ihr anzuordnen. DIN 18533 ist nicht anwendbar

- gegen Baufeuchte,

- gegen Wasserdampfdiffusion und

- bei wasserundurchlässigen Bauteilen.

Erfahrungen aus Bestandsgebäuden

Den größten Anteil der Gebäude in Deutschland macht der Baubestand aus. In Altbauten sind erdberührte Bauteilflächen nicht nach den heutigen Anforderungen oder überhaupt nicht abgedichtet. Trotz nicht vorhandener beziehungsweise nicht funktionierender Abdichtungen stehen nur äußerst selten Untergeschosse unter Wasser. Im Allgemeinen weisen die Bauteiloberflächen einen leicht feuchten, aber keinen feuchtegeschädigten Zustand auf (siehe Abb.1).

Sicherlich hat man in der Vergangenheit vermieden, Untergeschosse in Bereichen zu errichten, die durch Grundwasser gefährdet sind. So wurden Baugebiete regelmäßig aufgeschüttet, damit die Untergeschosse von Wohngebäuden oberhalb des Grundwasserspiegels liegen. Dennoch lehrt uns der Altbaubestand, dass nur in sehr seltenen Fällen tatsächlich von Druckwasser an den erdberührten Bauteilen durch Grundwasser auszugehen ist.

Feuchteschäden können viele Ursachen haben

Die sehr große Anzahl von Gebäudekellern im Bestand ohne oder mit nicht funktionierenden Abdichtungen ermöglicht eine Abschätzung, in welcher Häufigkeit die erdberührten Bauteilflächen nur durch Bodenfeuchte oder nicht drückendes Sickerwasser beansprucht sind und wie oft Grundwasser einwirkt. Obwohl keine statistischen Erhebungen bekannt sind, kommt es in Untergeschossen von Altbauten nur zur Überflutung von Fußbodenflächen, wenn Keller in unmittelbarem Kontakt zu Grundwasser stehen oder wasserführende Grundleitungen in Arbeitsräumen undicht sind und dadurch Niederschlagswasser von Dachflächen in die Keller gelangt.

Andere Ursachen, die nicht mit dem Baugrund zusammenhängen, können ebenfalls zu Wasseransammlungen führen, beispielsweise

- ungünstig angeordnete unterirdische Versickerungseinrichtungen,

- undichte Zisternen oder

- die Zuleitung von Oberflächenwasser in vor Wänden angeordneten Vertikaldränungen, die in der Sockelzone oben offen sind.

Hinnehmbare und leicht zu behebende Feuchteschäden

Bei Untergeschossen von Gebäuden, deren Sohle sich oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels befindet, beschränken sich Feuchteschäden, die aus dem Baugrund resultieren, in der Regel auf abbröselnden Putz, Dunkelverfärbungen oder abblätternde Farbe an Kellerwänden. Darüber hinausgehende Schäden resultieren in der Regel auf Einwirkungen aus Druckwasser. Beispiele hierfür sind

- fehlerhafte Entwässerungen,

- undichte Abflussleitungen,

- fehlerhaft angeordnete Versickerungseinrichtungen,

- undichte Zisternen in Gebäudenähe oder

- fehlgeleitetes, dem Gebäude zugeführtes Oberflächenwasser.

Geringfügige Feuchtigkeitsschäden konnten in der Vergangenheit entweder belassen oder mit vergleichsweise einfachen Mitteln behoben werden. Nur bei Grundwasser oder aus der Umgebung dem Gebäude zufließendem Stauwasser (Schichtenwasser) waren gegebenenfalls druckwasserhaltende Schutzmaßnahmen erforderlich, wenn keine andere Lösung infrage kam, etwa in Hanglagen eine Wasserführung um oder unter Gebäuden.

Abdichtungen schützen nicht vor allen Einwirkungen

In Neubauten sind Feuchtigkeitsschäden in unteren Steinreihen regelmäßig weniger auf die oft bemühte „aufsteigende Feuchtigkeit“ zurückzuführen als vielmehr auf Niederschlagswasser, das während der Bauzeit in das Gebäude eingedrungen ist und aus den durchnässten unteren Mauersteinreihen nur sehr langsam wieder austrocknet.

In älteren Gebäuden liegt die Ursache von feuchtigkeitsbedingten Schäden an Sockeln regelmäßig bei hygroskopischer Feuchtigkeitsaufnahme infolge hoher Salzbelastungen. Abdichtungen helfen in solchen Fällen nicht, weder außen liegende Abdichtungen noch Mauerquerschnittsabdichtungen.

Keine Kiesstreifen am Sockel!

In den letzten Jahrzehnten hat es sich als unabdingbares Konzept etabliert, Oberflächenwasser über um Sockel angeordnete Kiesstreifen in den verfüllten Arbeitsraum zu entwässern. Die zum Teil dramatischen Schäden in der Eifel und an der Ahr in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 haben gezeigt, dass die bisherigen Empfehlungen zur Gestaltung des Sockels und der davorliegenden Kiesstreifen kontraproduktiv sind. Dort ist teilweise durch vor Kellerwänden angeordneten Dränmatten Flutwasser unter Gebäude gelangt, wodurch diese aufgeschwemmt und derart beschädigt wurden, dass sie abgerissen werden mussten.

Daher gilt stets das Prinzip: Oberflächenwasser darf nicht in Arbeitsraumverfüllungen eingeleitet werden! Diese Erkenntnis ist keineswegs neu, sondern eine Rückbesinnung auf eine jahrhundertelang bewährte Tradition, mit der erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gebrochen wurde.

Abbildung 2: Der Sockelanschluss kann bei Gebäuden unterschiedlich gestaltet sein: mit Kiesstreifen und unmittelbar daneben geschlossenen Pflasterbelägen.

Matthias Zöller, AIBau

Kiesstreifen am Sockel sind generell kritisch zu betrachten. Bei dem Gebäude in Abbildung 2 haben sich an Stellen, an denen Kiesstreifen an die Sockel anschließen, Schäden am Putz gebildet (Abb. 3 bis 5). Ursache war Stauwasser im Kiesstreifen, der Niederschlagswasser nicht nach unten ableitete, sondern darin aufstauen ließ (Abb. 5).

Abbildung 3: Am Sockelputz des gerade gezeigten Gebäudes sind am Kiesstreifen Schäden entstanden, …

Matthias Zöller, AIBau

Abbildung 4: … die auch im unmittelbar angrenzenden Innenraum zu einer sichtbaren Durchfeuchtung führten.

Matthias Zöller, AIBau

Abbildung 5: Im Kiesstreifen staut sich Niederschlagswasser, das die (fehlerhaft ausgeführte) Sockelabdichtung und Bauwerksabdichtung überbeansprucht hat.

Matthias Zöller, AIBau

Grundsatz zur Geländegestaltung an Sockeln

Unabhängig von der Durchlässigkeit des Baugrunds und der Anordnung eines Vegetations- oder Kiesstreifens ist an der Geländeoberfläche bei Starkniederschlägen mit anstauendem Oberflächenwasser zu rechnen. Ein Kiesstreifen kann dies nicht (dauerhaft) verhindern, da sich diese „Schutzzonen“ im Laufe der Zeit zusetzen können. Häufig werden sie unterseitig ohnehin durch Rückenstützen der Kantensteine verschlossen. Früher oder später leiten Kiesstreifen deshalb eindringendes Niederschlagswasser nicht mehr nach unten in den Baugrund ab, sondern erhöhen die Wassereinwirkung in der Sockelzone.

Niederschlagswasser an der Geländeoberfläche führt zu keinem hydrostatischen Wasserdruck unter dem Sockel, wenn Niederschlagswasser nicht in die Arbeitsraumverfüllung abgeleitet wird. Das allerdings ist ein notwendiger Grundsatz, der sich bereits wegen den erwartbar zunehmenden Extrem-Wetterereignissen infolge des Klimawandels ergibt. Dazu ist es sinnvoll, das Gelände vor der Sockelzone nicht zum Gebäude hin zu neigen (Abb. 6 und 7).

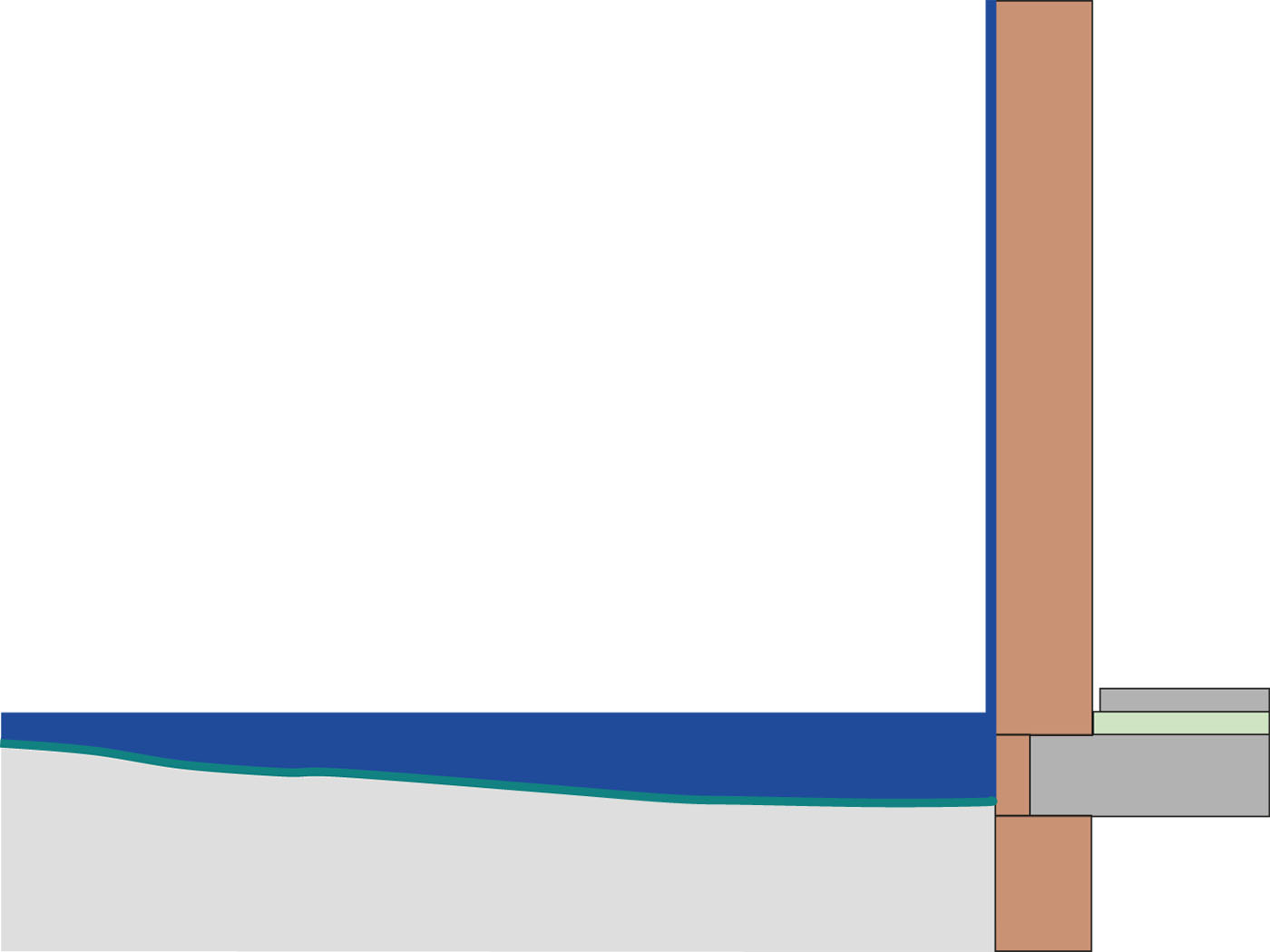

Abbildung 6: Von der Geländegestaltung hängt ab, wie stark die Wassereinwirkung am Sockel ist. Wird die Geländeoberfläche nicht vom Gebäude weg geneigt, ist in diesem Bereich mit temporären Überflutungen und damit mit unnötig hohem Druckwasser an der Sockelzone zu rechnen.

Matthias Zöller, AIBau

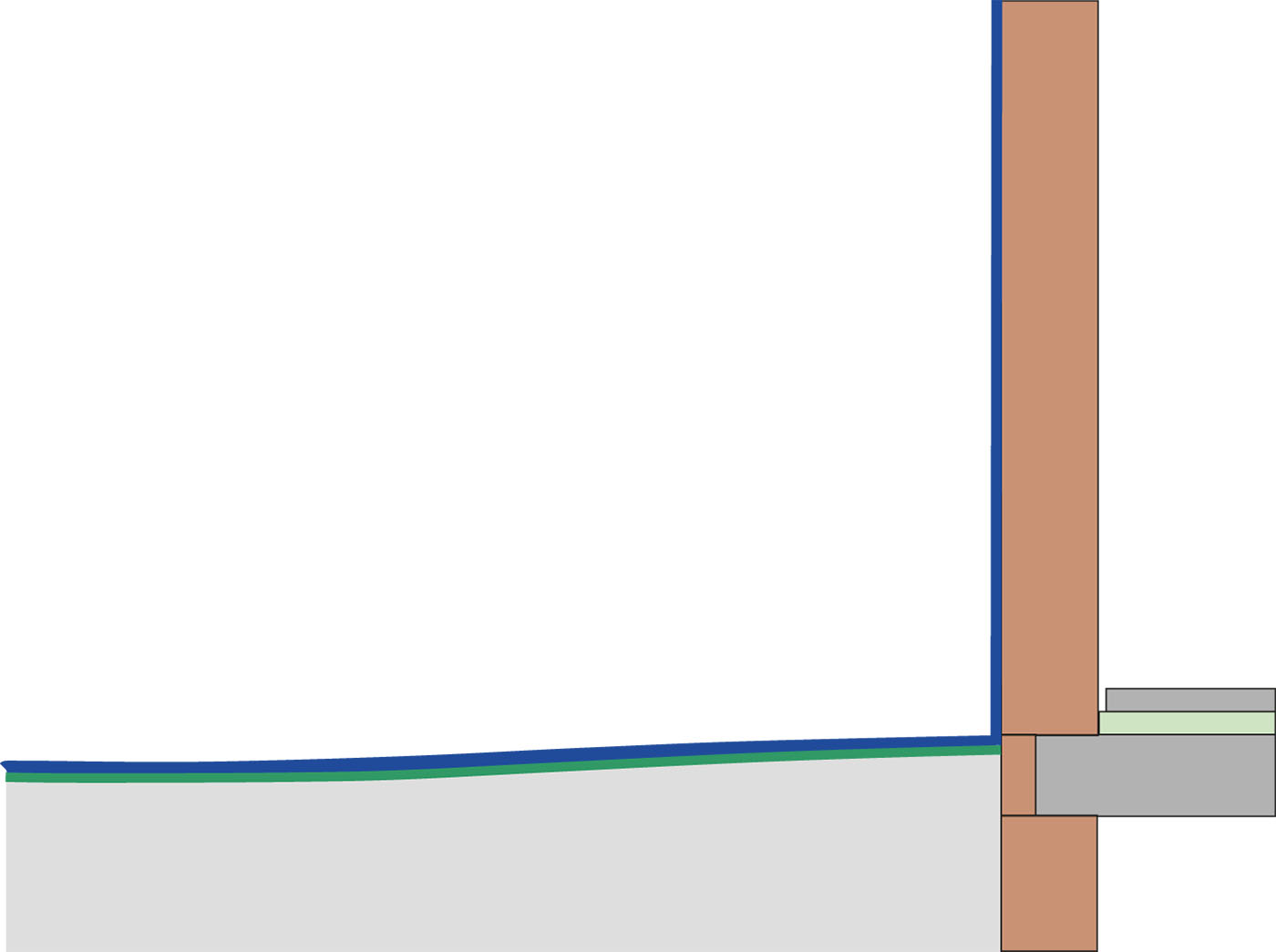

Abbildung 7: Wird dagegen das Gelände vom Gebäude weg geneigt, ist die Wassereinwirkung hinsichtlich Stauhöhe und -zeit erheblich geringer.

Matthias Zöller, AIBau

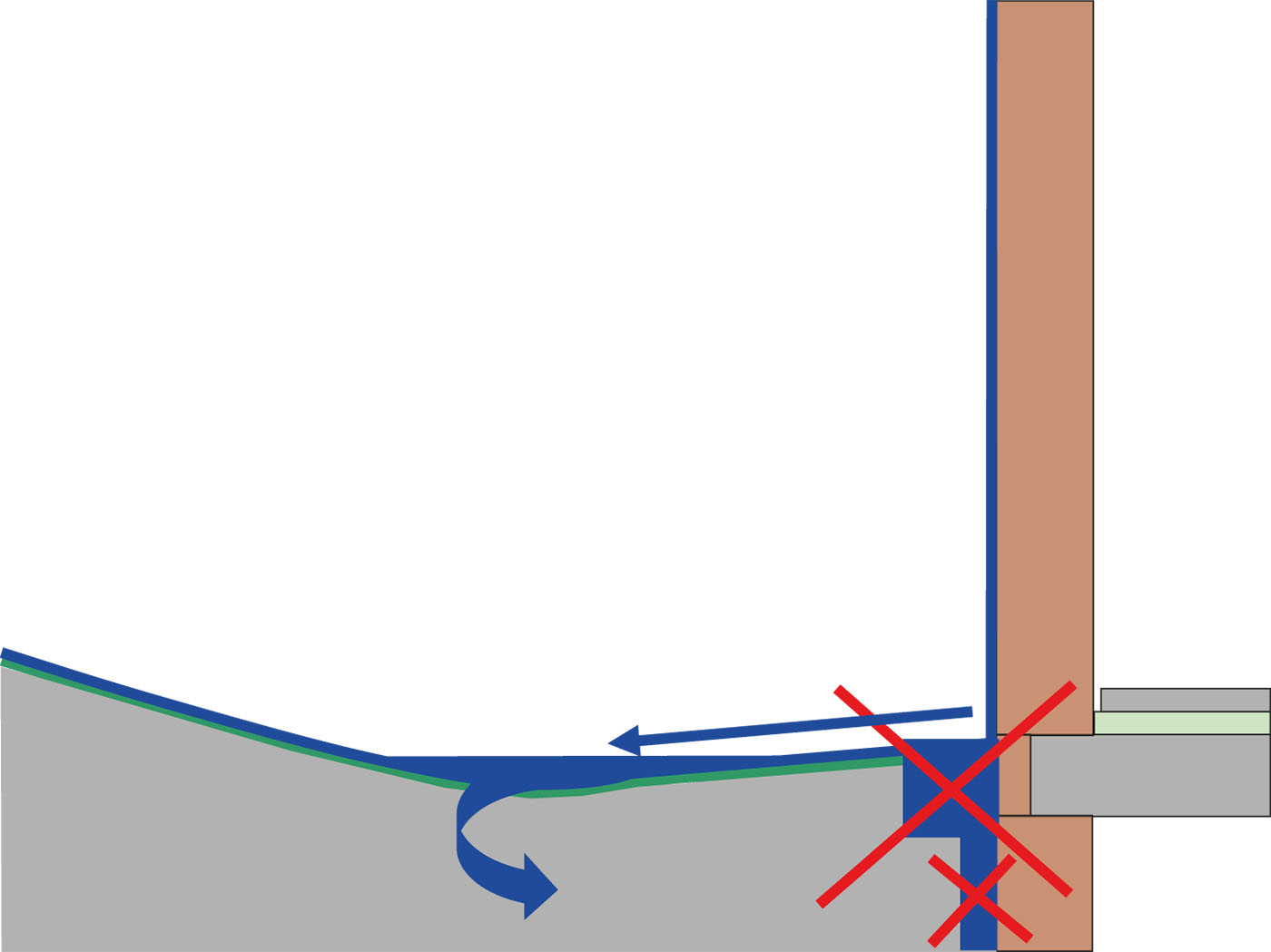

Niederschlagswasser darf also von der Geländeoberfläche keinesfalls über Kiesstreifen in die verfüllten Arbeitsräume abgeleitet werden (Abb. 8).

Abbildung 6: Der Grundsatz „Wasser weg vom Sockel“ heißt: keine „Burggräben“ an Sockeln, keine nach unten entwässernde Kiesstreifen, keine Vertikaldränung vor Außenbauteilen, Wasser auf dem Gelände vom Sockel wegleiten.

Matthias Zöller, AIBau

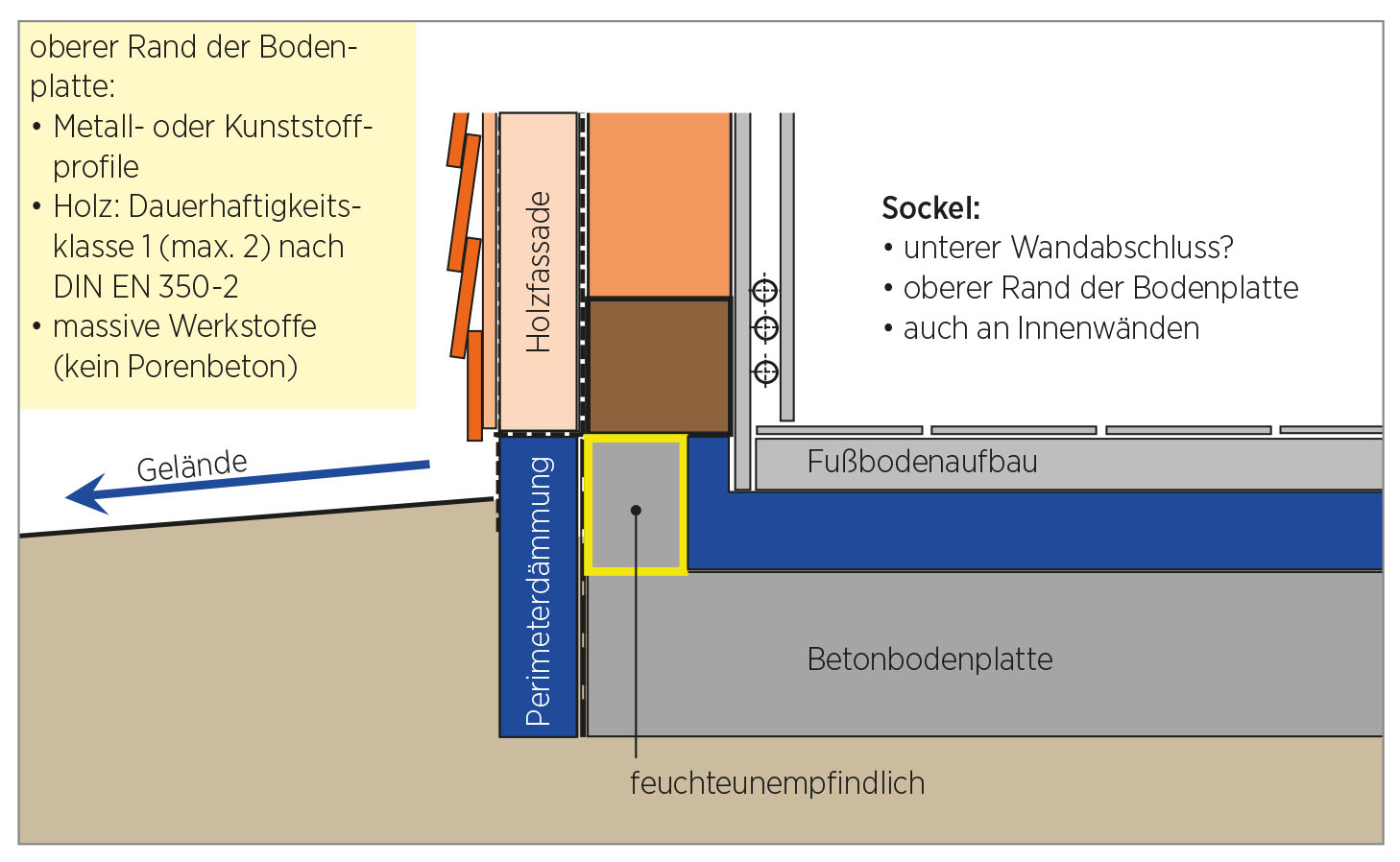

Das gilt umso mehr im Bereich von bodentiefen Fenstern und Türen und noch mehr bei feuchteempfindlichen Abdichtungsuntergründen, etwa bei Konstruktionen mit Holz (Abb. 9):

Abbildung 9: Empfehlung für Sockelbereiche von Holzbauten: kein Holz unterhalb der Oberfläche von Fußbodenaufbauten und unterhalb von außen angrenzenden Geländeoberflächen.

Matthias Zöller, AIBau

Neue Überlegungen auf Basis alter Erfahrungen

Nicht nur die leidvollen Erfahrungen von Hochwasserereignissen trugen zu der Erkenntnis bei, Arbeitsräume vor erdberührten Wänden besser mit möglichst gering durchlässigem Material aufzufüllen und Vertikaldränungen nicht bis zur Geländeoberkante zu führen. Mit einem solchen Vorgehen lässt sich die Wassereinwirkung an erdberührten Bauteilflächen oberhalb des Bemessungsgrundwasserstands gering halten. Zusätzlich ist die Geländeoberfläche in der Nähe von Gebäuden vom Sockel weg zu neigen. Das trifft auch für Bergseiten in Hanglagen zu, denn auf der Geländeoberfläche strömendes Wasser beansprucht nicht nur Sockel, sondern erheblich auch erdberührte Bauteilflächen, wenn die Vertikaldränung bis an die Geländeoberfläche reicht und sehr durchlässige Arbeitsraumverfüllungen über gering durchlässigen Bodenschichten anliegen.

Somit fand man zu der bewährten Erkenntnis zurück, die Geländeoberflächen über Außenbauteilen, die in Kontakt zum Erdreich stehen, bis zum Sockel möglichst gering durchlässig zu gestalten und die Oberflächen des Geländes stets vom Sockel weg zu neigen. Das beendet den Irrglauben, den Sockel durch eine Drainung schützen zu müssen – eine Empfehlung, die in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv war.

Wassereinwirkungen an erdberührten Bauteilflächen

DIN 4095-1 unterscheidet bei den Wassereinwirkungen auf Bauteilflächen zwei Klassen:

- geringe Einwirkung E1 für Bodenfeuchte und in Saugspannung sickerndes Wasser (Sickerwasser),

- hohe Einwirkung E2 für Stauwasser (E2-S) sowie durch Grundwasser (E2-G).

Der einmal in 100 Jahren zu erwartende Grundwasserstand wird als Bemessungsgrundwasserstand (BGW) bezeichnet, der bereits ausreichende Sicherheitszuschläge beinhaltet und keine weiteren Zuschläge erfordert.

Oberhalb vom BGW kann es zu Stauwasser E2-S kommen. Die bisherige singuläre Betrachtung der Bodendurchlässigkeit k von 10-4 m/s führt aber zu Fehleinschätzungen. Es wird übersehen, dass die Verhältnisse im Baugrund anders sind als an Geländeoberflächen. Unter Gebäude gelangt kein Sickerwasser, weil sich dieses nur vertikal im Boden bewegt. Oberhalb von Bemessungsgrundwasserständen kann Wasser an Unterseiten von Gebäuden nur als Stauwasser gelangen, das von der Seite zufließt.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen Wasser, das in Arbeitsraumverfüllungen infiltriert, und (geotechnischem) Stauwasser, wobei Letzteres in DIN 18533 als Schichtenwasser bezeichnet wird. Ohne (zufließendes) Wasser kann sich kein Stauwasser bilden, auch nicht auf wasserundurchlässigen Schichten.

Sickerwasser führt nicht zwingend zu Stauwasser

Die in Arbeitsraumverfüllungen infiltrierende Sickerwassermenge ist aufgrund der reduzierten Grundfläche von Arbeitsraumabdeckungen in Bezug zur Grundfläche von Gebäuden gering. Wenn sich an Unterseiten von Gebäuden Stauwasser einstellt, muss sich in Arbeitsraumverfüllungen eine ausreichend große Menge von Stauwasser bilden. Da aber die Flächen unter Gebäuden durch diese abgedeckt sind, treffen hier andere Bedingungen zu als bei Geländeoberflächen. Es ist daher zwischen Unterseiten von Bauwerken und deren seitlichen, erdberührten Wandflächen zu differenzieren.

Werden die oben genannten Grundsätze zur Gestaltung von Geländeoberfläche und Sockeln beachtet, dringt Oberflächenwasser nicht in Arbeitsraumverfüllungen ein. In DIN 4095-1 wird mit größeren Sicherheitszuschlägen nach der Einbausituation und nach unterirdischem, seitlichem Wasserzufluss differenziert:

- Bei Gebäuden ohne Untergeschosse oder an Wänden mit größerer Einbindetiefe als zwei Meter sowie ohne seitlichen Zufluss kann bei einer Bodendurchlässigkeit von k > 10-6 m/s mit einer geringen Einwirkung durch Wasser E1 gerechnet werden.

- Unter Bodenplatten von Gebäuden mit Untergeschossen liegt der Grenzwert bei k > 10-7 m/s, da es dort kein Sickerwasser gibt und der seitliche Wasserzufluss in diesen Situationen nicht zu Stauwasser unter Bodenplatten führen kann.

- Die unterschiedlichen Einwirkungen aus Hochwasser, Geländeoberflächenüberflutungen, Stauwasser und Grundwasser sind jeweils für sich zu betrachtende Fälle und dürfen nicht pauschal zu einem „Bemessungswasserstand“ kombiniert werden, da Wasserbewegungen im Baugrund grundlegend anderen Bedingungen unterliegen als Wasserbewegungen auf Geländeoberflächen.

Folgen der Umstellung: niedrigere Baukosten

Der Baugrund in Deutschland besteht überwiegend aus Böden mit Durchlässigkeiten, die den bisherigen singulären Grenzwert von 10-4 m/s nicht erreichen. Am häufigsten liegen die Durchlässigkeiten zwischen 10-7 und 10-4 m/s. Wassereinwirkungen durch Grundwasser liegen im statistischen Mittel bei deutlich unter zehn Prozent.

Durch das Übertragen der in der Abdichtungsnorm beschriebenen Wassereinwirkungen in die Baugrundnorm ergibt sich bei gleichzeitiger Differenzierung nach tatsächlich zu erwartenden Ereignissen ein erhebliches Einsparpotenzial beim Baubudget – insbesondere, wenn die Schutzmaßnahmen gegen das Aufschwimmen von Gebäuden entfallen.

Die Umstellung trägt wesentlich dazu bei, das Bauen zu vereinfachen, die Kosten zu reduzieren und den Verbrauch unnötiger Ressourcen sowie CO2-Emissionen zu vermeiden. Der Schutz gegen Wasser, das von außen auf Bauwerksflächen einwirkt, unterliegt dabei keinerlei Abstrichen bei der Sicherheit.

Matthias Zöller ist Honorarprofessor für Bauschadensfragen am KIT (Universität Karlsruhe). Er leitet die Bauschadensforschung am Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik (AIBau) und die Aachener Bausachverständigentage, arbeitet in verschiedenen DIN-Arbeitsausschüssen und ist Autor und Mitherausgeber von Fachpublikationen.

Literatur und Quellen

- [1] DIN 4095:1990-06 Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung

- [2] DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

- [3] DIN 4095-1:2024-04 – Entwurf – Baugrund – Dränung zum Schutz baulicher Anlagen – Teil 1: Begriffe und Wassereinwirkungen (erscheint voraussichtlich Ende 2025)

- [4] DAfStb-Richtlinie – Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie): 2017-12; Deutscher Ausschuss für Stahlbeton im Deutschen Institut für Normung e. V., Berlin

- [5] Zöller, M., Hilliges, R., Krajewski, W., Odenwald, B.: Wassereinwirkungen im Baugrund nach E DIN 4095-1, Teil 1 in: Der Bausachverständige 3, 2023, Teil 2 in: Der Bausachverständige 5, 2023

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: