Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Zweimal Zukunft“ im Deutschen Architektenblatt 09.2025 erschienen.

Suffizienzhaus in Kassel: klimagerechter Wohnungsbau dank Wiederverwendung

Nachhaltig bauen, was heißt das eigentlich?“, fragten sich die Partner von foundation 5+ architekten, als sie für eine Baugemeinschaft eine letzte Lücke im Kasseler Martini-Quartier schließen wollten. „Es geht auch darum, sich einen anderen Umgang mit Ressourcen anzugewöhnen“, findet Matthias Foitzik, einer der Partner, der auch Teil der Baugruppe ist. Also versuchten sie, das Haus aus möglichst vielen recycelten Teilen zu errichten – und begannen zu suchen. „Wir wussten am Anfang auch nicht, wie es wird“, gibt Foitzik zu.

Die Fassade am Suffizienzhaus in Kassel ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch umweltfreundlich.

Constantin Meyer, Köln

Faserzementtafeln vorm Schredder gerettet

Als sie ihre Kontakte spielen ließen (das Büro arbeitet bereits seit 1997), kam eines zum anderen. Für die Fassade fanden sie zum Beispiel einen Hersteller, der Faserzementplatten bei kleinsten optischen Fehlfarben aussortiert und schreddert. Einige davon „retteten“ sie für ihr Projekt. So puzzelten sie eben eine bunt gemusterte Haut für ihr Gebäude – was trotzdem richtig edel aussieht. „Wir wollten das nicht so plakativ machen“, erläutert der Architekt.

Die Straßenfassade besteht fast komplett aus Resten und wiederverwendeten Teilen, was die Energiebilanz vorbildlich und die Ästhetik besonders macht.

Constantin Meyer, Köln

Türen, Geländer und Heizkörper wiederverwendet

Die Hälfte der Fenster wiederum stammt aus einem stornierten Auftrag, die Backsteine am Sockel aus einem benachbarten Abbruch. Die Geländer an den Laubengängen waren schon mal verbaut und wurden eingepasst. Die Gehwegplatten im Hof sind alt, viele Türen in den Wohnungen unterschiedlich, da Fundstücke. Noch gute Heizkörper und Sanitärobjekte bekamen sie aus einem Schul-Umbau. Sogar der Röhrenkollektor der Solaranlage ist gebraucht. Kontakte und Kleinanzeigen machten es möglich.

Auf der Dachterrasse befindet sich die Waschküche. Die Pergola bietet noch gestalterische Möglichkeiten für die Zukunft.

Constantin Meyer, Kön

Klimagerechter Wohnungsbau für nur 1,6 Millionen Euro

Die zehn Mitglieder der Baugruppe holten die Dinge ab und regelten untereinander Abrechnung und Haftung. Eingebaut haben die Dinge zumeist Handwerkerteams auf Stundenbasis. Denn ausschreiben lässt sich so was natürlich nicht. „Die Handwerker fanden das spannend“, berichtet Matthias Foitzik.

Ich frage ihn, ob sich der ganze Aufwand finanziell gelohnt hat. „Total“, sagt Foitzik, zumindest bei den meisten Bauteilen. Nur die gebrauchten Wellblechplatten halbwegs manierlich an die Dachlaube zu montieren, war wohl etwas aufwendiger. So überzeugen auch die Baukosten: Gut 1,6 Millionen Euro brutto in den Kostengruppen 3 und 4 für gut 1.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche – das ist sehr günstig.

Das auf der Gartenseite frei stehende Treppenhaus sorgte für eine weitere Kostenreduktion, ebenso die Abstellschränke in der Durchfahrt statt eines Kellers.

Constantin Meyer, Köln

Rückwärts planen lernen

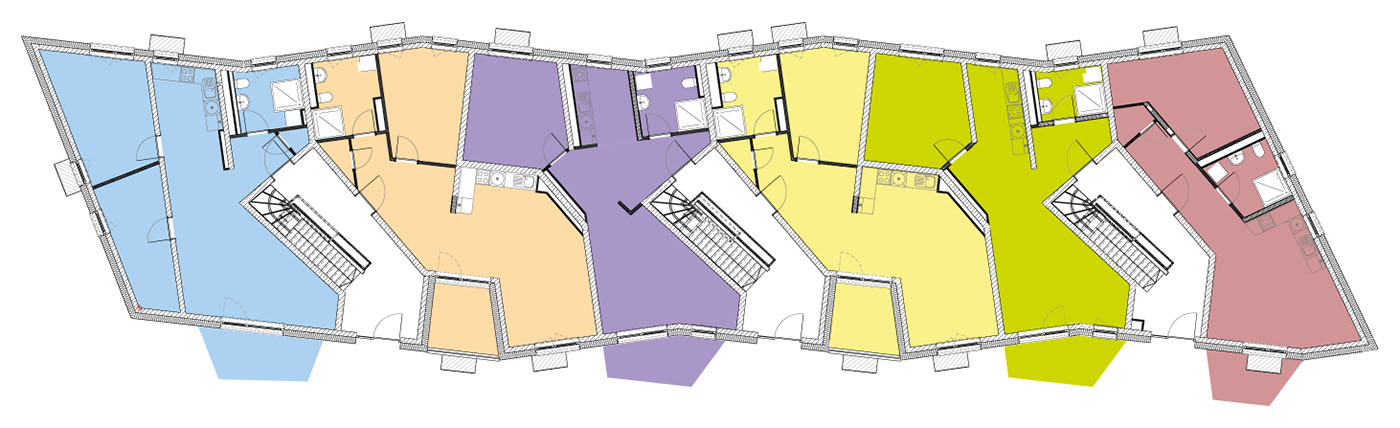

Um als Architekt so vorgehen zu können, muss man iterativ arbeiten, also immer wieder „rückwärts planen“, Konzepte anpassen. Ohnehin haben foundation 5+ das Gebäude von Anfang an sehr flexibel angelegt. Jedes der vier Obergeschosse verfügt über zwei Küchen und zwei Bäder, lässt sich also in zwei Wohnungen teilen (es bleibt aber baurechtlich eine Wohneinheit).

Kein Aufzug und kein Keller

Die Konstruktion aus massivem Brettsperrholz ist kleinteilig gegliedert, sodass auch der Verschnitt für die Fensteröffnungen wegfiel. Geringe Spannweiten der Decken machten den Bau ökonomisch. Sparsam ist auch die Erschließung über Laubengang und frei stehende Treppe außerhalb der thermischen Gebäudehülle. Ein Aufzug lässt sich hier nachrüsten.

Statt eines Kellers, der in der Baulücke schwierig gewesen wäre, gibt es Abstellräume an der Hofdurchfahrt im Erdgeschoss und auf dem Dach, wo auch eine gemeinsame Waschküche liegt. Der Blick geht von dort weit über Kassel. Eine Pergola rahmt die Dachterrasse und lässt sich weiter ausbauen.

In den Wohnungen sind die konstruktiven Holzecken sichtbar.

Constantin Meyer, Köln

Kaltmiete bei gut zehn Euro

Einer der Büropartner, Philipp Krebs, ist Professor für energieeffizientes Bauen an der FH Erfurt und hat das Projekt unter dem Aspekt der CO2-Reduktion bilanziert: Gegenüber einem konventionellen Bau wurden 92 Tonnen CO2 eingespart, 31 Tonnen durch die Wiederverwendung von Bauteilen. Das ist eine Minderung um 50 Prozent. Zwei Drittel davon entfallen auf den Holzbau, ein Drittel auf das Recycling. Nur zur Orientierung: Das Umweltbundesamt beziffert das jährliche CO2-Budget pro Kopf in Deutschland derzeit auf 10,3 Tonnen.

Die Bauzeit hat das Teile-Puzzle auch nicht verlängert: Nach gut zwölf Monaten war das Haus im letzten Oktober fertig. Die Kaltmiete für die inzwischen vermieteten Einheiten liegt bei gut zehn Euro, deutlich unter der örtlichen Vergleichsmiete. Dank Anschluss an das Nahwärmenetz des Martini-Quartiers, das foundation 5+ übrigens komplett entwickelt hat, und KfW-55-Standard dürften nur geringe Nebenkosten anfallen.

Die Bäder wurden mit Fliesen aus Restbeständen versehen.

Constantin Meyer, Köln

Immer mehr lokale Bauteilbörsen

Kooperation und Kokreation, wie es das Büro nennt, bringen nicht nur eine neue Form hervor, sie zahlen sich auch aus. Das Recyceln am Bau könnte zudem bald einfacher werden. Immer mehr lokale Bauteilbörsen entstehen – seit diesem Jahr gibt es auch in Kassel eine, am Ort des Experiments.

Sonnenhaus in Wernigerode: klimagerechter Wohnungsbau dank solarer Gewinne

Einen ganz anderen Weg in Richtung Klimagerechtigkeit ging die städtische Wohnungsgenossenschaft GWW in Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Ihren ersten Neubau seit 15 Jahren gestaltete sie als „Sonnenhaus“, mithilfe der Berliner Bauconsultingfirma BBP in der Rolle des Generalplaners und der Chemnitzer Firma B&O als Generalunternehmung.

Das Sonnenhaus in Wernigerode wendet sich mit seinem Kollektordach konsequent zur Sonne.

GWW mbH Wernigerode

Klimagerechter Wohnungsbau statt Kohleheizung

In einer Siedlung am Stadtrand, in der überwiegend Zeilenbauten der Nachkriegszeit stehen, riss man einen dieser Schlichtbauten ab. Er war noch mit Kohle beheizt worden. An seiner Stelle entstand ein weißer Putzbau, der an diesem eher langweiligen Ort seltsam schräg und verdreht wirkt. Um das Dach des Sonnenhauses nämlich optimal zur Sonne auszurichten, falteten die Planer es unregelmäßig. Firste rutschen, Traufen fallen, damit die Mehrheit der Dachflächen der Mittagssonne nahekommt.

Verdrehung erzeugt ungewöhnliche Grundrisse

Doch mit dieser gewissen „Verrücktheit“ des Oben änderte sich notwendigerweise auch das Unten: Die Grundrisse des Hauses gerieten mit ins Rutschen, wurden schiefwinklig und auf jeden Fall besonders. So hat es in den 15 Wohnungen des Dreigeschossers eine Standard-Schrankwand gewiss schwer. Dafür gibt es in den hellen, fußbodenbeheizten Räumen spannende Perspektiven und aus den oberen Etagen Ausblicke auf den nahen Harz. Der Standard ist gehoben, die Mieten leider auch: Rund 16 Euro kalt kostet der Quadratmeter – die Bestandsmieten liegen in Wernigerode eher bei fünf Euro.

Eine der Maisonettewohnungen unter dem Solardach des Sonnenhauses.

GWW mbH Wernigerode

50 Prozent solarer Deckungsgrad

„Mit dem Sonnenhaus wollen wir als Tochterunternehmen der Stadt Vorreiter in Wernigerode sein“, sagt GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann überzeugt. Die Energiekosten würden immer unkalkulierbarer, und so setzt die GWW zumindest auf Teil-Autarkie: 50 Prozent solarer Deckungsgrad werden dank der Dachkollektoren und einiger Tausend Liter Pufferspeicher im Keller erreicht. Im Winter und an trüben Tagen schaltet sich ein Pelletkessel zu. Außerdem produzieren die Hausdächer Strom: Für jede Wohnung gibt es eine kleine Photovoltaikanlage mit 2,6 kWp, die den Haushalt oder die Stromtankstelle vorm Haus versorgen kann. Jährlich spart das Haus so 36 Tonnen CO2 gegenüber einem konventionellen Haus.

Auch Bestandsgebäude im Viertel sollen in Zukunft solar aufgerüstet werden.

GWW mbH Wernigerode

Klimagerechter Wohnungsbau in eher konventionelle Bauweise

Das mutige Experiment, das knapp sechs Millionen Euro gekostet hat, soll nur der Auftakt sein zu einer solaren Bestückung auch des Wohnungsbestandes. Dabei ist der kommunale Bauherr offen für eine fortschrittliche Gestaltung: So soll ganz in der Nähe das Siegerprojekt des Nachwuchswettbewerbs Europan von einer jungen italienischen Architektengruppe realisiert werden, ein (ebenfalls ziemlich schiefwinkliger) Holzhybridbau. 2028 soll er stehen.

Hier am Pappelweg ist die Bauweise indes noch konventionell: Kalksandstein und Stahlbeton sowie Pfettendachstühle waren für die ungewöhnliche Geometrie die einfachste Lösung. Als Fassaden-Finish auf dem mineralischen Wärmdedämmverbundsystem gibt es weiß eingefärbten Putz mit Besenstrich. Gläserne Balkonbrüstungen in Grün setzen farbliche Akzente. Das Haus erfüllt ohne aufwendige Lüftungstechnik den KfW-55-Standard.

Die ungewöhnlichen Grundrisse machen das Sonnenhaus spannend. In der Provinz eine Marktlücke, findet die städtische Wohnungsgesellschaft.

GWW mbH Wernigerode

Nebenkosten künftig wichtiger als Miete?

Der Erfolg solcher Modelle in der Breite steht und fällt wohl mit der Entwicklung der Energiekosten, wie Christian Zeigermann anmerkt: „Wir sehen eine mögliche Zukunft, in der nicht der Mietpreis, sondern die Nebenkosten ausschlaggebender Faktor für eine Anmietung werden.“ Noch ist das Sonnenhaus tendenziell ein Nischenprojekt und die Nachfrage nach den Wohnungen offenbar eher verhalten.

Aber so ist das manchmal, wenn man womöglich seiner Zeit voraus ist. Gestalterisch gibt sich das Projekt auf jeden Fall so wie sein grundverschiedenes Pendant in Kassel selbstbewusst als besonders zu erkennen – als gewinne die Architektur wieder an Terrain gegenüber der meist unsichtbaren Haustechnik.