Sanierung und Umbau: behutsam hier, radikal dort

Beim Bauen im Bestand helfen digitale Instrumente. Aber es sind vor allem zutiefst analoge Techniken gefragt, gerade bei jungen Büros.

Vöhlinschloss in Frickenhausen: Sanierung mit behutsamen Eingriffen im Denkmal

„Dieser Kalkputz an den Außenwänden hat über 500 Jahre gehalten. Ein moderner Zementputz hält vielleicht 50 Jahre.“ Respekt, ja Ehrfurcht spricht aus den Worten von Architektin Anna Kern aus dem schwäbischen Mindelheim. Sie und ihr Partner Sebastian Heinzelmann haben das 1492 erbaute Vöhlinschloss in Frickenhausen umgebaut, das zwar völlig heruntergekommen war und kaum mehr standsicher, aber doch wertvollste Substanz enthielt. Die Denkmalpflege stufte das Kleinod denn auch als national bedeutsames Denkmal ein.

Trotz Denkmalschutz eigene Handschrift

Klar, dass hier erst mal die Behörde mit geschulten Handwerkern und Restauratoren ans Werk ging, Befunde sicherte und gewisse Vorgaben machte. Doch das auf denkmalgerechtes Bauen spezialisierte Architektenpaar genoss bei den Historikern genug Vertrauen, dass es über die spätmittelalterliche und die barocke Zeitschicht hinaus auch eigene Spuren hinterlassen durfte: „Wir verstehen uns als Architekten und Gestalter“, sagt Anna Kern. „Uns war ganz wichtig, dass wir etwas mitgeben.“

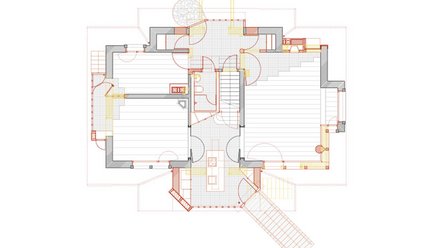

Schließlich sollte das dreistöckige, im Grundriss etwa 15 mal 15 Meter messende Schloss ihr gemeinsames Wohnhaus werden und auch einen gewissen Komfort bieten. Bescheiden fügt sie aber hinzu: „Ich empfinde große Ehrfurcht vor dem Haus und seiner Geschichte und verstehe mich sozusagen als Zwischenmieter.“

Statik verstärken und neu verputzen

Vor dem Einzug war an dem Bau aus der Zeit von Kolumbus allerdings so einiges zu tun. Zunächst wurden die Mauern aufwendig unterfangen und durch ein stählernes Sekundärtragwerk stabilisiert. Experten restaurierten den Dachstuhl, die Bohlenständerwände, das Gewölbe und die Stuckdecken. Wände verputzten sie im alten Stil krumm – alles baubiologisch korrekt diffusionsoffen mit trocken gelöschtem Kalk, damit das Bauwerk atmen kann.

Nach dieser Bestandssicherung galt es, das Haus modernen Wohnbedürfnissen entsprechend zu gestalten. So nehmen die großteils neu aufgebauten Zwischendecken eine Fußbodenheizung auf, eine marode Treppe wich einer neuen, und in den historischen Räumen und Kammern findet sich nun eine zeitgemäße Küche sowie ein Bad. Beleuchtet wird mit modernen LED-Lampen.

Handgefertigte Fliesen und Ziegel

Und diese neuen Zutaten verleugnen ihr junges Alter nicht. Am sichtbarsten zeigt das die – klar vom Bestand abgerückte – Treppe: Dass sie vor Ort aus Sichtbeton geschalt wurde, verrät die Untersicht, auf die man im zentralen Flur zugeht. Aber die Stufen sind mit dicken Eichenbalken belegt, wie auch die Einbauten in Küche und Wohnbereich aus Eiche gefertigt wurden. Das Material verbindet sie wiederum mit dem Bestand. Spüle und Waschtische bestehen aus Stein (regionalem Nagelfluh), Fliesen an der Wand wie Ziegel auf den Fußböden sind handgefertigt.

Allein die Lampen, linear oder wild gebogen, sind klar industrielle Produkte. Selbstverständlich lässt sich dies alles zurückbauen, Stichwort: Zwischenmieter. Erworben hat das Architektenpaar das Bauwerk indes durchaus. Als junge Büro-Nachfolger bekamen sie vom Freistaat eine recht großzügige Förderung für das Projekt, dessen Kosten selbstredend in die Millionen gingen und trotz Eigenleistung der Bauherren weitaus höher als für einen Neubau ausfielen.

3D-Scan für die Bestandsaufnahme

Zwei Jahre Planung und zwei Jahre Bauzeit waren für ein so komplexes Vorhaben indes relativ kurz. Anna Kern: „Die Planung hätte sicherlich deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, einen digitalen 3D-Scan des gesamten Gebäudes zu erstellen. Insbesondere das Verständnis für die starken Verformungen im Gebäude über Jahrhunderte und das daraus entwickelte statische Konzept des Stahl-Sekundärtragwerks wären in dieser Form sonst nicht möglich gewesen.“

Auch den Handwerkern erleichterte die digitale Technik die Arbeit, so Anna Kern: „Nur die Genauigkeit der jeweiligen Ausführungsplanungen der Gewerke auf der Grundlage des dreidimensionalen, verformungsgemäßen Aufmaßes ließ diese Präzision in der Ausführung zu.“ Beispielsweise wurde für alle Schreiner-Möbel ein 3D-Scan erstellt und die Elemente wurden digital wie eine Art Schablone auf die Verformungen im Gebäude angepasst, ebenfalls im Stahlbau und bei den Steinmetzarbeiten.

Material-Rezepte und Farben getestet

Digitales Planen hat in so einem alten Gemäuer indes auch Grenzen, wie die Architektin erzählt: „Vieles ist nur vor Ort umsetzbar: Die Entwicklung der speziellen Material-Rezepte für Kalkstampfboden, der trocken gelöschte Kalkspatzenputz außen, die Farbigkeit der Kalkanstriche, der Anstriche und der Oberflächenbehandlung der historischen Ausstattung, die Oberflächen von Naturstein, Stahl und so weiter – vieles haben wir im Prozess anhand von Materialproben und Mustern vor Ort getestet und weiterentwickelt.“ Umbauen und Entwerfen könne hier Hand in Hand gehen, findet Kern.

Gebäude im Detail erforscht

Auch bei uneinsehbaren Teilen reicht ein verformungsgerechtes Aufmaß nicht aus. Beispielsweise mussten verdeckt liegende Deckenbalkenköpfe per Hand geöffnet, mit Bohrwiderstandsmessungen erkundet und dann vor Ort eine auf dem Detail aufbauende Sanierung entwickelt werden. Während das Paar auf diese Weise behutsam das Bauwerk erforschte, tauchte sogar eine bislang unbekannte „schwarze Kammer“ auf, die beim barocken Umbau des Schlosses überformt worden war – eine der positiven Überraschungen, die den Planenden aus einem halben Jahrtausend Baugeschichte gewissermaßen in den Schoß fielen.

Backhaus wartet noch auf Sanierung

So wirkten der lange Aufenthalt im Gebäude und die intensive Auseinandersetzung damit ebenso inspirierend wie die abstrakten, Distanz herstellenden digitalen Hilfsmittel. Die Architektin lobt zudem die in vieler Hinsicht hilfreiche Nachbarschaft in dem kleinen Ort, die froh ist, dass ihr „Schlössle“ vor dem Verfall bewahrt wurde. Gemeinsam wollen sie bald das separate Backhaus reaktivieren.

Den Garten hat Anna Kern schon in Form gebracht. Im Erdgeschoss des Schlosses, wo ansonsten nur die Technik untergebracht ist, kann eine öffentliche Nutzung stattfinden. Das Paar bewohnt lediglich das zweite Obergeschoss und will auf diese Weise der Gesellschaft „etwas zurückgeben“. In der Fachwelt heimst der sensible Umbau derweil mehrere Preise ein, unter anderen den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege.

Landhaus in Radebeul: Sanierung mit radikaler Verschmelzung von Alt und Neu

Dass es allerdings auch ganz anders geht, zeigen Florian Summa und Anne Femmer vom jungen Leipziger Büro summacumfemmer, die einen sehr abweichenden Umbau-Ansatz verfolgen. „Wir sind gelangweilt vom moralischen Imperativ, alle Zeitschichten klar zu trennen und lesbar zu machen“, fassen sie ihre hierzulande ungewöhnliche Herangehensweise zusammen.

Summa hat früher bei Adam Caruso in London und Zürich gearbeitet, Femmer in Zürich und Flandern bei Jan de Vylder. Beide sind für ihren unkonventionellen Umgang mit alten Häusern bekannt. „Das spielt durchaus eine Rolle“, sagt die Architektin, die vor zwei Jahren mit ihrem Büropartner den recht provokanten deutschen Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig zum Thema Umbauen und Renovieren kuratierte.

Kein Bauschmuck und keine Pläne mehr

In ihrem ersten eigenen Werk, dem Umbau eines – nicht denkmalgeschützten – Landhauses in Radebeul für eine Familie aus der Verwandtschaft, gehen sie denn auch radikal vor. Das Haus war, wie das Schloss im Allgäu, ebenfalls sehr heruntergekommen: Um die vorletzte Jahrhundertwende am Rande Dresdens entstanden, war es in der DDR-Zeit seiner Schmuckelemente beraubt und danach banal und unsensibel umgebaut worden. Originalpläne des Hauses existierten nicht. Die Architekten wissen nur: „Es muss charmant gewesen sein.“

Arts-and-Crafts-Bewegung im Kopf

Summa und Femmer entschieden sich bei der Sanierung für eine komplette Überformung des Altbaus im alten Geiste. Die Räume im Inneren wurden, nachdem man sie ganz analog aufgemessen hatte, teils stark entrümpelt, die Fenster vergrößert, ein Rundlauf freigelegt, das Obergeschoss ganz offen gestaltet, die Küche in den neuen Erker platziert. Entscheidend ist aber der Umgang mit der Hülle. „Fragen Sie nicht, wie wir die formale Sprache fanden“, kokettieren die beiden. Aber: „Die Arts-and-Crafts-Bewegung schwirrte immer durch unsere Köpfe.“

Für dieses Haus gilt: mehr ist mehr

Das sichtbarste neue Element sind engmaschige Gitterfenster an vorspringenden Giebeln und Erkern. „Sie gab es vorher nicht, aber wir fanden, sie nehmen den Maßstab des Hauses auf und würden passen“, konstatieren die Architekten selbstbewusst. „Wir empfinden Freude daran, Dinge zu formen, speziell an den Rändern“, sagen sie. Rinnen und Fallrohre, Ortgänge, Eckdetails, Türen und Fenster sind überaus verspielt gestaltet, allein „gezähmt durch die braune Farbe“. Denn die beiden waren überzeugt: „Mehr ist für dieses Haus besser als weniger.“

Bestand ohne Ironie kreativ weiterdenken

Modern geschulte Gestalter müssen da gewiss öfters schlucken. Doch zeugt das Gebäude von einem wohlreflektierten Einfühlen in das Wesen einer Aufgabe, einem von Archivfunden vergleichbarer Bauten in der Gegend inspirierten Nachdenken darüber, „wie das Haus immer schon hätte sein können“, so die zwei Gestalter. Es gehe darum, Zeit nicht mehr linear, sondern synchron zu begreifen, finden sie. Anders als in der Postmoderne ist hier keinerlei Ironie im Spiel. Der Bestand wird einfach kreativ weitergedacht.

Viel Handwerk und viele Detailzeichnungen

Bei der Ausführung der anspruchsvollen handwerklichen Details half ein vertrautes Team an Fachleuten, aber auch die Bauherrenfamilie kräftig mit. Der Bau zog sich deshalb über mehrere Jahre hin. Sogar als die Familie schon eingezogen war, beteiligte sie sich noch in Eigenleistung an der Vollendung. Im Gegensatz zu Kern Architekten arbeiteten summacumfemmer hier also komplett analog – quasi, denn gezeichnet wurde selbstverständlich mit CAD.

Das erleichterte mit Sicherheit die Detailtiefe des Umbaus, die mit unzähligen Detailzeichnungen immer weiterentwickelt wurde. „Wir sind sehr perfektionistisch“, gibt Femmer zu, „wir wollten keine Fix-und-fertig-Produkte verbauen.“ Für diesen ganz anderen, sozusagen kunsthandwerklichen Ansatz bekam auch dieses Haus bereits mehrere Preise zugesprochen.

Unbefangener Umgang mit dem Bestand

Schloss und Landhaus stehen sich so fast diametral gegenüber: behutsame Ergänzung mit digitaler Hilfe hier, radikale, aber rein handwerkliche Verschmelzung von Alt und Neu dort. Gut möglich, dass eine neue Generation von Gestaltern heute jenseits der Denkmalpflege unbefangener an solche historischen Bauwerke herangeht. Hauptsache Wertschätzung, könnte man sagen.