Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Ausgleich für die Augen“ im Deutschen Architektenblatt 12.2025 erschienen.

Förder- und Wohnstätte für Sehbehinderte in Regensburg

Für Simon Wetzel war gleich das erste große Projekt im Jahr 2006 ein Auftrag der Blindeninstitutsstiftung – eine Schule mit Internat, heilpädagogischer Förderstätte, Sporthalle und Therapiebad für rund 100 zum Teil schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Regensburg. 13 Jahre später wurde sein Berliner Büro Scheel Wetzel Architekten mit der Erweiterung beauftragt: einer Wohn- und Förderstätte für seh- und mehrfachbehinderte Erwachsene.

Die Wohn- und Förderstätte in Regensburg (im Foto rechts) schließt konzeptionell wie gestalterisch an einen heilpädagogischen Campus mit Internat aus dem Jahr 2006 an.

Stefan Müller

Selbstversuch in der Dunkelheit

Simon Wetzel konnte an die Erfahrungen aus dem ersten Bauabschnitt anknüpfen. „Unser Beruf hat in erster Linie mit visueller Wahrnehmung zu tun. Ein Vorhaben wie dieses erfordert, dass neben dem Visuellen andere Wahrnehmungsformen im Vordergrund stehen“, beschreibt er die Besonderheit des Projekts. Um sich ihr zu nähern, besuchten die Planer diverse Standorte des Blindeninstituts und stellten sich bewusst einem Perspektivwechsel. „Besonders einprägsam war die Selbsterfahrung, als wir in einem stockdunklen Parcours den Weg finden mussten. Dieser war von der Blindeninstitutsstiftung eigens errichtet worden, um sehenden Menschen zu vermitteln, vor welchen Herausforderungen Menschen ohne Augenlicht stehen.“ Orientierungshilfen gezielt einzubauen, war daher eines der wichtigsten Prinzipien bei der Entwicklung der Gebäude.

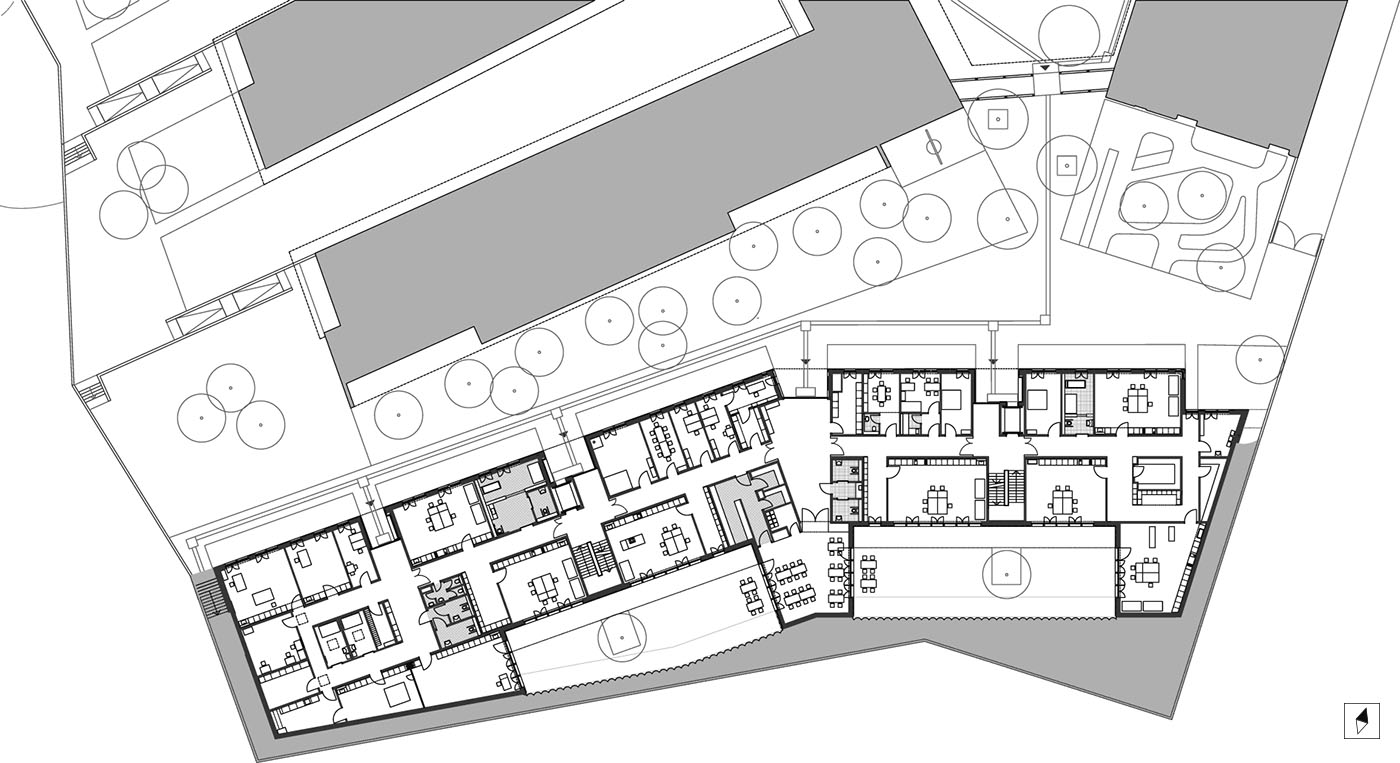

Die zwei lang gezogenen zweigeschossigen Baukörper des Neubaus sind entlang der Höhenlinien angeordnet und durch ein Sockelgeschoss verbunden. Der Zugang zum neuen Erwachsenen-Bereich erfolgt über einen großzügigen Gartenraum, der zwischen Bestand und Erweiterung entstand (Wamsler Rohloff Wirzmüller FreiRaumArchitekten, Regensburg). Im Erdgeschoss reihen sich entlang einer zentralen Flurachse Förderräume mit 42 Plätzen sowie ein Therapiebereich.

Rechtwinkligkeit zur Orientierung

„Ein wichtiges Prinzip ist die Rechtwinkligkeit. Die Kombination von geraden Wegen und rechtwinkligen Abzweigungen, als Flur, Aufweitung oder Raum in einem gegliederten räumlichen System, erleichtert die Orientierung“, erläutert Simon Wetzel. „Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zählen zum Beispiel mitunter die Abzweige, um sich zurechtzufinden.“ Die vier Wohngruppen liegen in zwei Einzelbaukörpern im Obergeschoss.

Die klare Trennung der Nutzungen dient der Orientierung und schafft zugleich Privatheit in den Wohnbereichen. Hier gruppieren sich je sechs Einzelzimmer und zwei Bäder um einen Gemeinschaftsraum mit offener Küche. „Das spart Flurfläche und ermöglicht auch immobilen Bewohnern niedrigschwellig den Zugang zur Gemeinschaft“, sagt Simon Wetzel.

Die meisten Bewohner der Regensburger Einrichtung haben noch Reste an Sehkraft.

Stefan Müller

Reizarme Räume mit gezielten Kontrasten

Sämtliche Räume sind möglichst reizarm angelegt. Einbauschränke sorgen für Aufgeräumtheit. Auf spiegelnde Oberflächen, die irritieren können, wurde verzichtet, auf direktes Licht von der Decke ebenfalls. Es könnte liegende Bewohner blenden. „In den meisten Fällen bestehen Sehreste, die individuell sehr unterschiedliche visuelle Wahrnehmungen ermöglichen“, erklärt der Architekt. Die galt es, so gesamtheitlich wie möglich zu adressieren.

Farben wurden dabei nur sparsam verwendet, Kontraste hingegen gezielt eingesetzt, etwa an den Übergängen der Wände zum Boden oder bei den Türen. So ist der Neubau – von diesen Details bis hin zur reduzierten Fassade aus grauen Kohlebrandziegeln – die stimmige Fortschreibung des Bestands. Für rund zwölf Millionen Euro brutto (KG 300 + 400) fügt er dem Komplex der Stiftung eine Bruttogeschossfläche von 5.000 Quadratmetern hinzu.

Förder- und Wohnstätte für Sehbehinderte in Kitzingen

Parallel zu dem Ergänzungsbau in Regensburg ließ die Blindeninstitutsstiftung auch in Kitzingen eine Förder- und Wohnstätte für blinde und sehbehinderte Erwachsene errichten – diese nach Plänen von bel Architekten aus Würzburg (ehemals Bruckner Berger Partner). Hier stehen ein zweigeschossiges Wohngebäude für vier Gruppen à sechs Bewohner und die eingeschossige Förderstätte im rechten Winkel zueinander.

Das pädagogische Konzept der Förder- und Wohnstätte für blinde und sehbehinderte Erwachsene in Kitzingen sieht die Trennung von Wohnen und Arbeiten vor. So entstanden zwei barrierefrei nutzbare Baukörper.

www.rainerwengel.com

Eingeschobene Höfe

Charakteristisch für die beiden Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 3.700 Quadratmetern ist ihr Grundgerüst aus breiteren „Riegeln“ und eingeschobenen Höfen. „Zentral in unserem Konzept ist die mäandernde Struktur der Baukörper, die Außenbereiche mit einem hohen Grad an Privatheit schafft“, betont Architekt David Limmer.

Eine überdachte Stahlkonstruktion verbindet Wohnen und Arbeiten. So gelangen die Bewohner trockenen Fußes von einem Haus zum anderen, erleben jedoch einen Situationswechsel. Der Gang mündet im Foyer der Förderstätte, das diese in zwei Zonen gliedert: Werk- und Therapieräume mit 32 Plätzen finden sich auf der einen Seite, die Kantine mit angeschlossenem Musikraum sowie die Verwaltungsräume auf der anderen.

Vorsicht bei der Beleuchtung

Genau wie in Regensburg folgt die Raumorganisation vor allem dem Prinzip der Rechtwinkligkeit. Und auch hier erleichtern Kontraste an den Übergängen von Wänden zum Boden und bei der Farbigkeit der Türblätter die Orientierung für Menschen mit sehr unterschiedlich ausgeprägten Sehdefiziten.

Auf ihre Bedürfnisse ist auch das Beleuchtungskonzept ausgerichtet, so der Architekt: „Aufgrund der geringen Sehwerte vieler Bewohner werden relativ hohe Luxzahlen benötigt. Zugleich suchen Menschen mit Sehbeeinträchtigungen optische Reize und schauen gerne direkt in die Lichtquelle, was die Sehnerven schädigen kann. Wir brauchen also indirekte Beleuchtung mit hohen Luxwerten oder direkte Leuchten mit extrem gutem Diffusor.“

Spürbar verschiedene Bodenbeläge

Ergänzend setzten die Planer auf eine spür- und hörbare Materialdifferenzierung bei den Bodenbelägen: In der Förderstätte findet sich geschliffener Zementestrich, im Wohnbereich ein pflegeleichtes Vinylprodukt. „Es ist ein schmaler Grat, Gebäude zu planen, die dem gesamten Spektrum der Nutzer gerecht werden. Außerdem ist neben der Gebrauchstauglichkeit auch eine ästhetische Qualität, beispielsweise für Betreuer und Besucher, gefordert“, resümiert der Architekt.

Holz ist nicht nur wohnlich, sondern hat auch Vorteile für die Akustik.

www.rainerwengel.com

Akustische Vorteile von Holz

Die Ästhetik unterstützt auch das sichtbare Holztragwerk. Da im Wettbewerb explizit eine nachhaltige Bauweise gefordert war, fiel die Wahl auf eine Holzständerkonstruktion, teils in Hybridbauweise mit Stahlbeton. Das Holz vermittelt nicht nur eine wohnliche Atmosphäre, sondern bringt auch Vorteile für die Raumakustik. Sie ist beim Bauen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung besonders zu bedenken: Nachhall und Echos sind unerwünscht, weil sie für das Sichzurechtfinden wichtige Geräusche verzerren und die Richtungswahrnehmung beeinträchtigen können.

„Aus Kostengründen wurde auf akustische Berechnungen im Vorfeld verzichtet. Wir haben das wegen des Holzbaus in den Einzel-Wohnräumen und den Büros relativ entspannt gesehen“, erzählt David Limmer. „In den Gruppenwohnräumen ließen wir Akustikdecken einziehen. In der Kantine und der Förderstätte hat der Bauherr nach der Inbetriebnahme textilbespannte Absorberelemente aus Schaumstoff angebracht.“

Das Architektenbüro hatte zuvor bereits Projekte für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen durchgeführt, doch mit dem Neubau in Kitzingen, der für Bruttokosten von rund 7,7 Millionen Euro (KG 300 + 400) realisiert werden konnte, sein Spektrum deutlich erweitert. Wie David Limmer berichtet: „Wir hatten bis dato nur Massivbauten realisiert. Bei diesem Vorhaben konnten wir die Möglichkeiten der Holzbauweise in allen Varianten durchspielen. Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass Holz dank seiner akustischen Eigenschaften für diese Zielgruppe sehr gut nutzbar ist.“

Schule für Sehbehinderte in Stuttgart

Sein Spektrum erweitert hat auch Felix Fritz vom Stuttgarter Büro Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten. Das Büro hat nach einem Wettbewerbsverfahren mit Mehrfachbeauftragung die Planung eines Schulneubaus für die Nikolauspflege in Stuttgart übernommen. Im Gebäude werden sowohl Menschen mit Seheinschränkungen als auch mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen betreut.

Das Baurecht und die bestehende Campusstruktur mit einem denkmalgeschützten Altbau schränkten hier die Möglichkeiten ein. Es galt, auf einer herausfordernden Topografie mit einer vorgegebenen Verkehrsanbindung ein barrierefreies Gebäude zu konzipieren – mit einem umfangreichen Raumprogramm samt Sporthalle sowie sicheren Bewegungszonen und klaren Orientierungshilfen.

Der Schulneubau für die Nikolauspflege in Stuttgart schließt an einen denkmalgeschützten Altbau an. Das Gebäude staffelt sich über fünf Ebenen den Hang hinauf. Es muss sowohl für Menschen mit Seheinschränkungen als auch mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen funktionieren.

Roland Halbe

Workshops mit den Nutzern

Die Architekten entschieden sich dafür, die Bruttogeschossfläche von rund 11.000 Quadratmetern in einem gestaffelten Bau unterzubringen, der sich über fünf Ebenen erstreckt und einen Innenhof umfasst. Vom hangseitigen Haupteingang und der anschließenden säulenfreien Pausenhalle verteilen sich die Schülerinnen und Schüler auf die Klassenräume im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss. Der mittige Innenhof reicht bis auf die -1-Ebene. Die -2-Ebene ist hangseitig als Tiefgarage genutzt, auf der Talseite öffnet sich unter dem Pausenhof die Sporthalle mit großen Fensterflächen.

„Die Gebäudeteile sollen für beide Nutzergruppen funktionieren, um Flexibilität für Änderungen im Bedarf und in den Raumzuordnungen zu schaffen. Entsprechend gibt es keine Unterschiede in Materialität, Farbe oder anderweitiger Gestaltung“, erklärt Fritz. Mit Gebäuden für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen hatte er bis zu diesem Projekt keine Erfahrungen. Diverse Workshops mit den Nutzenden und Besuche bei vergleichbaren Schulen halfen ihm, die Bedürfnisse dieser Zielgruppe und bauliche Lösungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Die Architekten legten Wert auf eine aufgeräumte, ruhige Umgebung. Die vielen benötigten Hilfsmittel finden in Einbauschränken und Abstellräumen zwischen den Klassenzimmern Platz.

Roland Halbe

Schallabsorbierende Oberflächen

Bei der Planung der Innenräume setzte er ähnliche Schwerpunkte wie die Architekten in Regensburg und Kitzingen: Die Klassenzimmer sind über eine Ringerschließung um den Innenhof mit rechten Winkeln und kontrastreichen Orientierungsmöglichkeiten angebunden.

An den Arbeitsplätzen unterstützen dimmbare, flächige Leuchten mit Direktanteil und einer hohen Leuchtdichte von 1.000 Lux die Sehbeeinträchtigten, ohne sie zu blenden. Die Oberflächen der Klassenräume sind großteils schallabsorbierend. Dafür ließ Fritz Gipskartonlochdecken mit mehreren Auflageschichten einbauen und für die Schrankwände teils mikroperforierte Holzoberflächen verwenden.

Die Klassenräume werden ringförmig um den Innenhof herum erschlossen.

Roland Halbe

Viel Stauraum für Hilfsmittel

„Uns war wichtig, eine aufgeräumte, ruhige Umgebung zu schaffen. Ein Ständer für Blindenstöcke ist beispielsweise in eine Einbaufront integriert. Die hohe Zahl an benötigten Hilfsmitteln findet in den großen Einbauschränken und in Abstellräumen zwischen den Klassenzimmern Platz. Und ein Lehrerarbeitsplatz befindet sich hinter einer Faltschiebetür in den Einbauschränken“, erläutert der Architekt.

Er plant inzwischen im Auftrag der Nikolausstiftung ein Wohnheim für blinde, sehbehinderte und mehrfach behinderte Menschen. Durch die Beschäftigung mit den Anforderungen dieser Nutzergruppe hat sich für ihn – genau wie für Simon Wetzel und David Limmer – ein neuer Aufgabenbereich geöffnet.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: