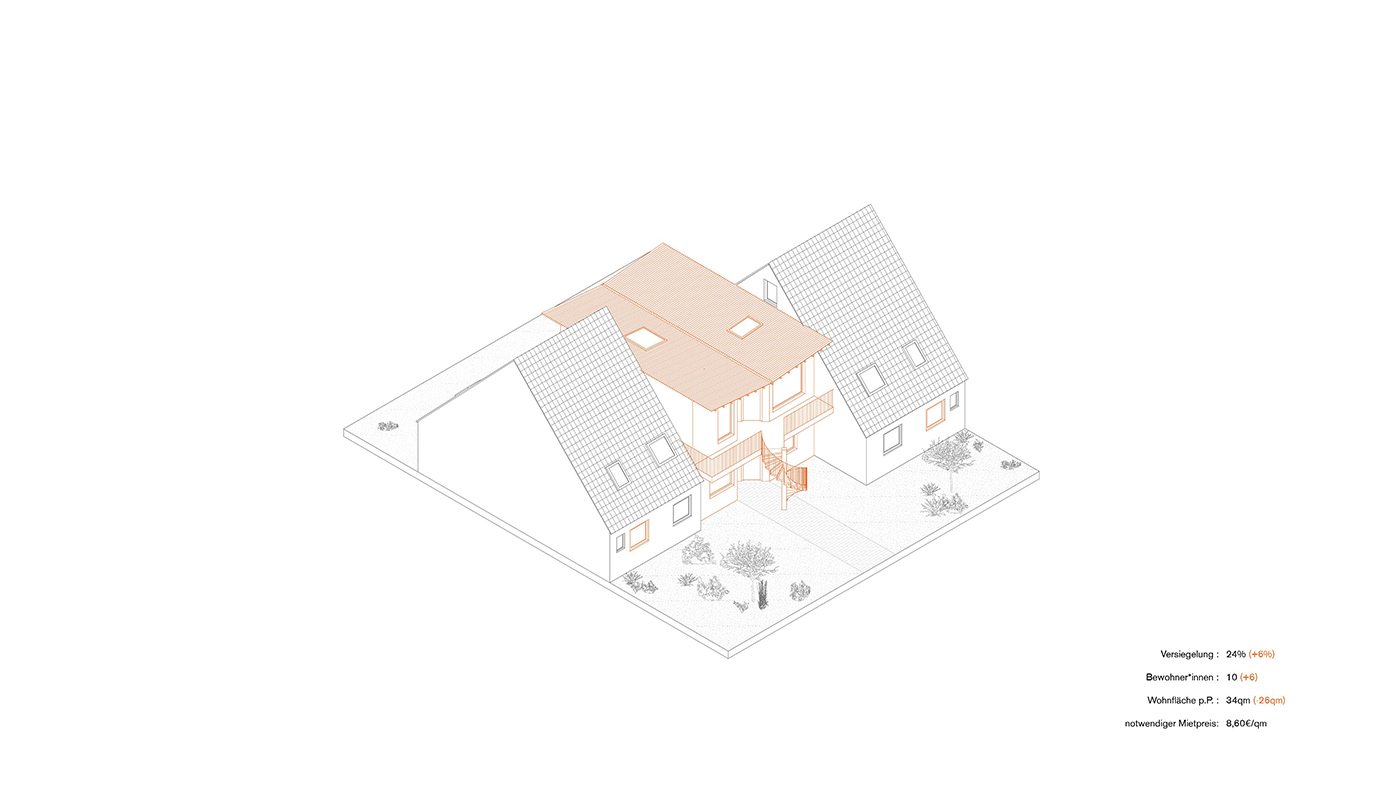

Das Team „Wohnwerkstatt e.V.“ nutzt Carports als Ausgangsstrukturen für den Ausbau zu neuen Wohnformen oder gewerblichen Nutzungen.

Antonia Walz, Constantin Wragge, Fynn Eric Schaper

Mehr als 16 Millionen Einfamilienhäuser gibt es in Deutschland – und jedes Jahr kommen etwa 100.000 neue hinzu (Durchschnitt der letzten 20 Jahre). Am Ende wohnen im Schnitt nur 1,8 Personen in jedem Haus. Dennoch ist die Nachfrage hoch und mit ihr wächst der Flächen- und Ressourcenverbrauch.

In den letzten 50 Jahren hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf um 80 Prozent vergrößert, während sich der Abbau natürlicher Ressourcen verdreifacht hat. Zentrale Treiber: Einfamilienhäuser. Im Angesicht der Klimakrise kann man sich das kaum erlauben. Gibt es Alternativen, die individuelles Wohnen ermöglicht, aber nachhaltiger sind?

Die Architekturgalerie Berlin zeigt, was mit Einfamilienhäusern ginge

Das Entwurfsstudio „CoMaKaBi“ der TU Berlin hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und das größte zusammenhängende Einfamilienhausgebiet Deutschlands untersucht: Mahlsdorf, Kaulsdorf und Biesdorf (kurz: MaKaBi) am östlichen Berliner Stadtrand. Die Ausstellung „Einfamilienhäuser für alle!“ in der Architekturgalerie Berlin zeigt nun, wie die Studierenden den Einfamilienhäusern neue Lebenszyklen schenken.

Dichte, flexible, gemeinschaftliche Einfamilienhäuser

Die Konzepte der Studierenden setzen auf folgende zentrale Strategien:

- Einfamilienhäuser nach innen verdichten: Dachgeschosse zur Untermiete, umgenutzte Carports oder Anbauten schaffen zusätzlichen Wohnraum. Neu gebaut und versiegelt wird nicht.

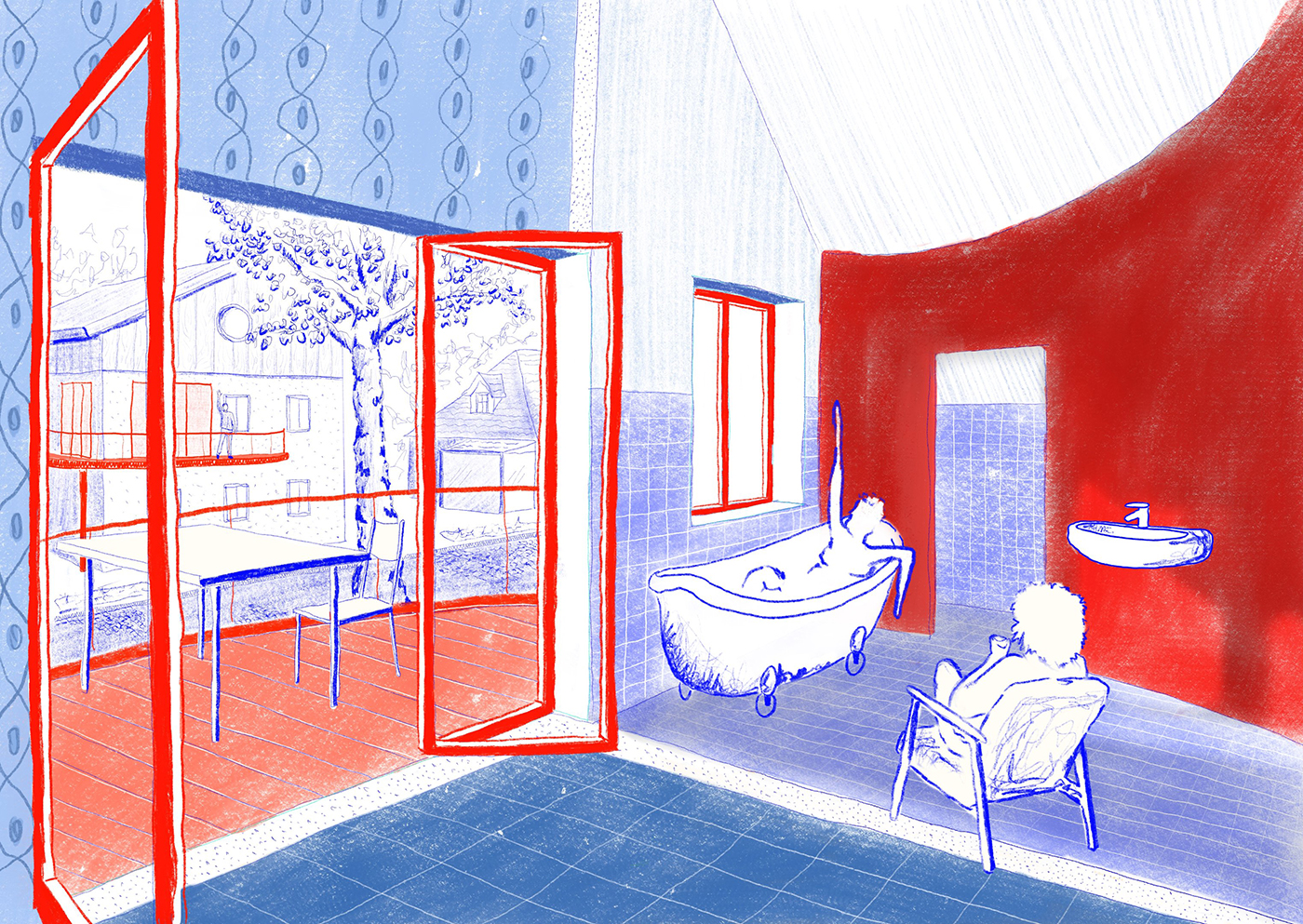

- Gemeinschaftliche Raumkonzepte: Geschickte Neuorganisation ermöglicht flexibles Wohnen mit individuellen Rückzugsräumen und gemeinschaftlichen Flächen.

- Minimaler Eingriff: Je einfacher der Umbau, desto realistischer die Umsetzung.

- Alternative Eigentumsmodelle: Genossenschaften und gemeinschaftliche Besitzformen ermöglichen eine gerechtere Verteilung des Wohnraumes und verhindern Spekulation.

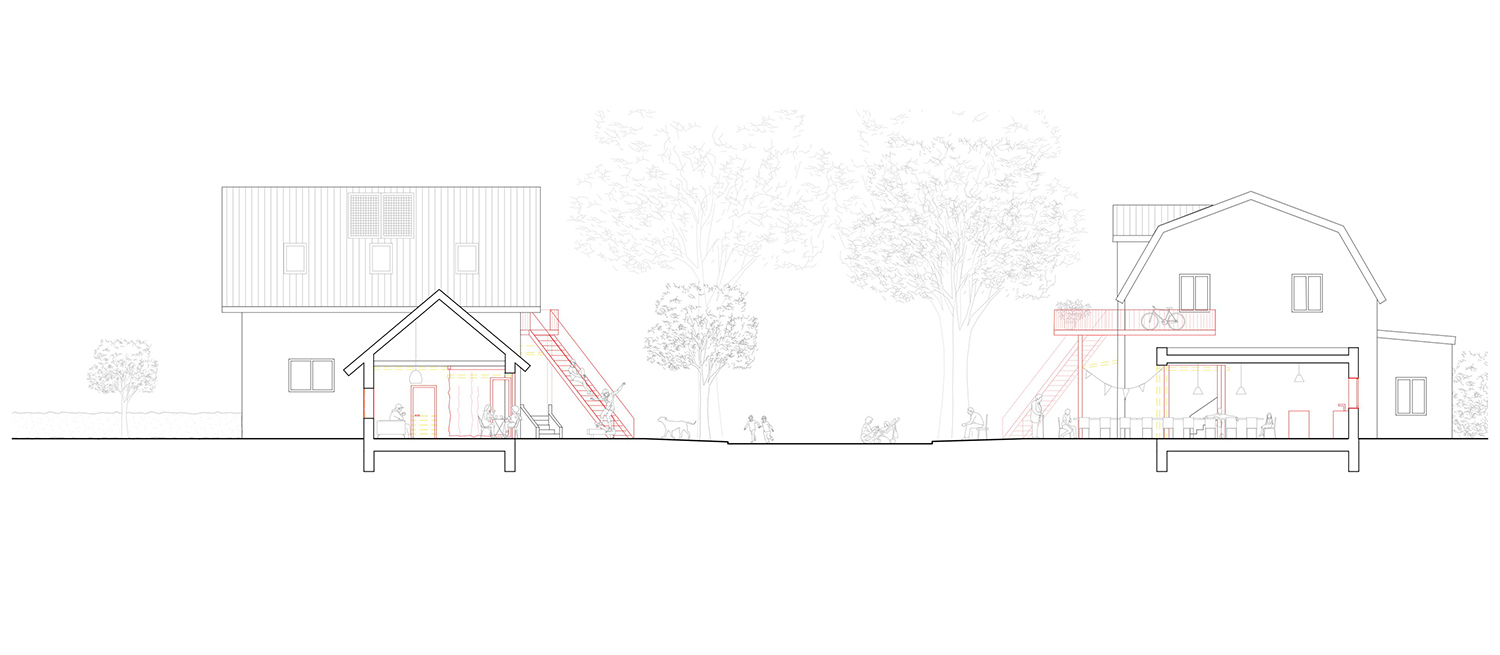

Die Idee des Teams „Mehr-als-Familienhäuser“: Mit vorgestellten Treppen lassen sich Obergeschosse einfacher separat nutzen.

Marius Mühleisen, Sebastian Reinicke, Joseph Tuegel, Maximilian Zalewski

Wie realistisch ist der Umbau der Einfamilienhausgebiete?

Dass Umnutzung besser als Neubau ist, steht außer Frage. Doch in der Praxis gibt es Hürden: Finanzielle Aspekte, Besitzdenken und fehlende Vorbilder (hier ein Bericht aus dem DAB über aufgestockte Einfamilienhäuser). Gerade ältere Hausbesitzer:innen halten oft an zu großen Wohnflächen fest, weil es an Alternativen fehlt. Einfamilienhäuser in mehrere Wohneinheiten umzuwandeln, könnte aber genau die Lösung sein – sowohl zur Altersvorsorge als auch zur Schaffung von Wohnraum.

Eine IBA für Einfamilienhausgebiete

„Es braucht dringend realisierte Pilotprojekte“, betont Nanni Grau, Professorin des Fachgebiets „Architektur der Transformation“ an der TU Berlin. Sie hat den Kurs entwerferisch betreut und die Ausstellung mit kuratiert. Möglich wäre, eine Nachbarschaft gezielt für gemeinschaftliche Modelle zu gewinnen. Die Studierenden zeigen das Potenzial: Restflächen vergemeinschaften, Grundstücksgrenzen auflösen, sukzessiv Höfe entwickeln.

Mehr Aufmerksamkeit und schnellere Erfolge würde die Förderung von Pilotprojekten für Einfamilienhäuser erzielen – etwa durch eine IBA, die den Umbau bestehender Gebäude unterstützt, schlägt Nanni Grau vor.

Durch die ergänzten Treppen würden bislang oft ungenutzte Dachgeschosse im Projekt „Mehr-als-Familienhäuser“ separat erschließbar.

Marius Mühleisen, Sebastian Reinicke, Joseph Tuegel, Maximilian Zalewski

Architekt:innen bauen kaum Einfamilienhäuser

Architekt:innen spielen im Einfamilienhausbau eine geringe Rolle. Fertighäuser sind günstiger als individuelle Planungen, so zumindest die verbreitete Annahme. Und was den Umbau von Einfamilienhäusern angeht, lohnt sich das Einfügen oder Einreißen einer einzigen Wand für Architekt:innen wirtschaftlich kaum.

Mit Blick auf Einfamilienhäuser bräuchte es Bürokonstellationen, die neben den minimalen Planungsleistungen auch Häuser- oder Wohnungstausch, sowie neue Finanzierungsmodelle gleich mitorganisieren. Zurzeit verhindert das sogenannte Kopplungsverbot, dass Architekt:innen neben Planung auch Vermarktung oder Verwaltung übernehmen.

Öffnung und Erweiterung des Berufsbilds

„Wenn Architekt:innen eine stärkere Rolle in der Transformation spielen sollen, müssen sie wirtschaftlich dazu befähigt werden“, sagt Paul van der Kuil, der den Kurs in ökonomischen Fragen betreut hat. Junge Planer:innen, die sich breiter aufstellen, gebe es bereits, ergänzt Nanni Grau – doch sie bewegten sich am Rand der Disziplin, der Weg in Architektenkammer und Versorgungswerk stehe ihnen nicht offen. „Hier ist eine Öffnung und Erweiterung des Berufsbilds dringend notwendig.“

Die Ausstellung „Einfamilienhäuser für alle!“ zeigt: Nachhaltige, soziale und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für das Einfamilienhaus sind möglich. Um sie umzusetzen, müssen Architekt:innen über den Entwurf hinausdenken und neue Finanzierungsmodelle entwickeln. Entscheidend ist, diese Konzepte in der Praxis zu erproben – vielleicht ja bei einer zukünftigen IBA MaKaBi.

Die Ausstellung „Einfamilienhäuser für alle!“ in der Architekturgalerie Berlin endet leider bereits am 21. März 2025, am 20. März findet ein Galeriegespräch mit Lehrenden und Studierenden statt.

Die Nachwuchs-Kolumnen des DAB schreibt ein junges Team im wöchentlichen Wechsel. Unsere Autor:innen sind Johanna Lentzkow, Fabian P. Dahinten, Luisa Richter-Wolf und Lorenz Hahnheiser.