Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Gemeinschaftlich, nachhaltig, zeitgemäß“ im Deutschen Architektenblatt 07.-08.2025 erschienen.

In der aktuellen wohnungspolitischen Diskussion entsteht gerne der Eindruck, im Geschosswohnungsbau herrsche Stillstand. Der Eindruck trügt. Besonders Genossenschaften tun sich mit zukunftsweisenden Projekten hervor, die gemeinschaftliches Planen, nachhaltiges Bauen und zeitgemäße Wohnkonzepte vereinen.

Wohnen als Genossenschaft in Aachen: eigenwilliger Baukörper

Ein außergewöhnliches Beispiel aus diesem Segment ist das Wohnprojekt „Miteinander im Wiesental“, das eine Baugemeinschaft der Dachgenossenschaft Ko-Operativ am Rande von Aachen realisiert hat. Der barrierefreie Holz-Hybridbau umfasst 16 Wohneinheiten zwischen 47 und 133 Quadratmetern, davon 40 Prozent geförderter Wohnraum.

Unser Haus soll besonders aussehen: Das Kölner Architekturbüro office03 hat die zentrale Vorgabe der Bauherren für das Aachener Wohnprojekt „Miteinander im Wiesental“ sichtbar umgesetzt.

Viola Epler fotografie

Baukörper aus Bebauungsplan entwickelt

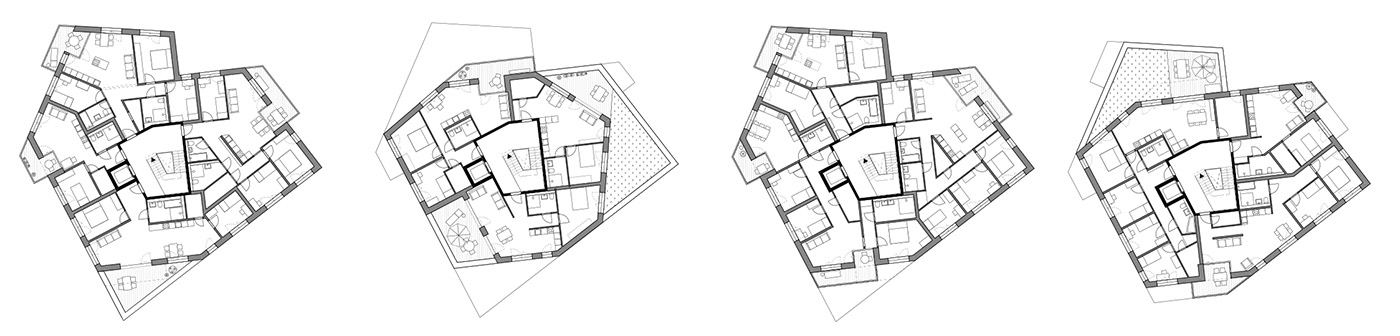

„Unser Haus soll besonders aussehen!“ war eine zentrale Vorgabe der Bauherren an das Kölner Architekturbüro office03. Und das tut es: Auf einem kommunalen Erbbaugrundstück ist ein nicht unterkellertes Polygon mit fünf Geschossen und Vor- und Rücksprüngen aus privaten Terrassen und Balkonen entstanden. Jede Wohneinheit hat ihren eigenen Außenbereich, für alle gibt es die Dachterrasse (3plus, Aachen).

Die Idee eines vieleckigen Baukörpers hatte mehrere Wurzeln, erzählt Maren Dominick von office03: „Das Grundstück ist polygonal geschnitten. Der Bebauungsplan hat eine Staffelung des Baukörpers vorgegeben. Und wir wollten von allen Wohneinheiten den Blick ins Grüne ermöglichen. Zudem haben wir Sonnenstudien durchgeführt, um allen Wohnungen möglichst lange am Tag eine natürliche Belichtung zu geben.“

Grundrisse und Ausstattung der Wohnungen wurden ganz nach den Wünschen der Bewohner gestaltet.

office03

Maßgeschneiderte Wohnungsgrundrisse

Die Grundrisse der einzelnen Wohneinheiten sind genauso individuell, wie es die äußere Anmutung erwarten lässt, und ganz auf die Wünsche der künftigen Bewohner zugeschnitten. Die Architektin nennt zwei Beispiele: „In einer Wohnung ist eine spätere Trennung möglich, falls ein Partner früher stirbt. Ein zweiter Zugang vom Treppenhaus ist vorbereitet, der Grundriss sieht eine Trennwand vor.

In einer anderen Wohnung war wichtig, eine ausreichend lange Wand für den Bauernschrank der Oma zu errichten.“ Möglich waren solche Anpassungen nur dank des klassischen Massivbaus im Erdgeschoss. Darauf ließen sich die tragenden Wände in den oberen Geschossen in Holzständerbauweise flexibel platzieren.

Jede Wohnung und fast jeder Raum ist anders. Auch die Ausstattungen variieren.

Viola Epler fotografie

Niedriger Ausstattungstandard mit vielen Optionen

Am Ende schlug der KfW-40-Bau mit 3.950 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche (KG 300 + 400) zu Buche. Daran, dass die individuelle Herangehensweise die Kosten nicht gesprengt hat, haben die Mitglieder des Wohnprojekts maßgeblich mitgewirkt, indem sie den Gesamtstandard gering gehalten haben, sagt Maren Dominick: „Die Gruppe hat beispielsweise entschieden, dass alle Kellerersatzräume mit einer Fläche von fünf Quadratmetern der Vorgabe für die geförderten Wohnungen entsprechen.“

Oder: Linoleum ist der Standard-Oberboden. Wer Eichenparkett oder einen anderen, teureren Belag wollte, hat die Differenz gezahlt. Jetzt gibt es in fast jeder Wohnung einen anderen Boden. „Das hat zwar für uns den Koordinationsaufwand erhöht, aber für das Gleichgewicht in der Gruppe war das der richtige Weg“, so die Architektin.

Der polygonale Baukörper ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Planungsprozesses der Aachener Genossenschaft.

Viola Epler fotografie

Gemeinschaftsräume und nur acht Parkplätze

Sämtliche gemeinschaftlichen Einrichtungen haben die Planenden im Erdgeschoss angeordnet. Direkt neben dem Hauseingang öffnen große Fensterflächen den Blick in den Aufenthaltsraum mit Küche – eine Einladung zum Eintreten und zur Begegnung. Angeschlossen ist eine Gästewohnung. An der Nordseite des Gebäudes befindet sich der Fahrradraum mit Werkstatt und Waschküche. „Im Mobilitätskonzept der Bewohner hat das Fahrrad – teils auch durch Vorgaben der Stadt – einen sehr großen Stellenwert. Wir haben nur acht Pkw-Stellplätze eingerichtet, aber 45 Fahrradstellplätze, darunter acht Sonderstellplätze mit Überlänge“, erklärt die Projektleiterin.

Auf die Aufteilung in gemeinschaftliche und private Nutzungsbereiche sowie die Massiv- und Holzbauweise nimmt auch die Fassade Bezug: Das Erdgeschoss ist verputzt, die Obergeschosse sind mit Holz verkleidet. Die unterschiedlich breite Lattung greift die Geschossgliederung auf, die zwangsläufig aufgrund der vorgeschriebenen Brandschutzriegel entsteht.

Wohnen als Genossenschaft in Dresden: dem ganzen Quartier dienen

In Aachen haben die Bauherren die individuelle Planung gefordert und getragen – und die geringe Bebauung der Nachbarschaft hat viel Freiraum für die Gestaltung gelassen. In Innenstädten hingegen legt das städtebauliche Umfeld Hindernisse und auch Maßstäbe fest. So in Dresden, wo die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt mit einem 70 Meter langen Wohn- und Geschäftshaus einen dreiseitig von 70er-Jahre-Blöcken begrenzten Quartierhof schließen ließ.

Das 70 Meter lange Wohn- und Geschäftshaus der Dresdner Wohnungsgenossenschaft Johannstadt reagiert mit leicht gefalteter Fassade auf die Kronen der Straßenbäume.

Till Schuster

Wohnen in der Genossenschaft an stark befahrener Straße

„Aufgabe im geladenen Wettbewerb war, alle Wohn- und Schlafräume und damit wesentliche Elemente der Fassade auf der Hofseite anzuordnen“, erklärt Dirk Lorenz vom ortsansässigen Büro Leinert Lorenz Architekten. „Um den Baukörper zu gliedern, unterteilten wir ihn in drei Abschnitte und falteten die jeweilige Fläche.“

Mit seiner von der vierspurigen Fetscherstraße zurückgesetzten Position, der Segmentierung und den Faltungen reagiert das Gebäude gleichermaßen auf die gewaltigen Kronen der Alleebäume direkt davor und auf die Walmdächer der Einzelgebäude auf der anderen Straßenseite. Auf der Hofseite kehrt die Faltung konsequent wieder.

Auf der geschützten Hofseite der Dresdner Wohnungsgenossenschaft Johannstadt sind dank der Wellenform der Fassade großzügige private Loggien entstanden.

Till Schuster

Laubengänge mit Lärmschutz

In den fünf Wohngeschossen und einem Staffelgeschoss sind 39 Wohneinheiten mit zwei bis vier Räumen untergebracht. Sie sind über Treppenhäuser und Aufzüge an den beiden Stirnseiten und über bis zu drei Meter tiefe verglaste Laubengänge an der Straßenseite erreichbar. „Tritt man aus einer Wohnung, steht man unmittelbar in den Baumkronen“, beschreibt der Architekt. Vor den Fenstern von Küchen und Bädern halten Lichtschächte die Laubengangnutzer auf Abstand und sichern Privatsphäre.

Eine Dreh-Falt-Verglasung schützt vor Lärmbelastung, Laub, Schmutz und Verschneiung. „Sie vervollständigt das Volumen des Baukörpers und verleiht dem Gebäude durch Spiegelung und Reflexionen eine zeitgemäß elegante Anmutung“, sagt Dirk Lorenz.

Allerdings – anders als von den Planern erhofft – wird der Laubengang wenig als Begegnungsfläche genutzt. Das könnte an der Attraktivität der Loggien auf der Hofseite liegen sowie an der Aufenthaltsqualität des durch die Nachverdichtung abgeschirmten und nun beruhigten und neu gestalteten Innenhofs (Kraushaar Lieske Freiraumplanung, Dresden).

Die breiten Laubengänge werden durch Lichtschächte auf Abstand zu den Wohnungen gehalten.

Leinert Lorenz Architekten

Stadtbibliothek im Erdgeschoss

Für Bruttobaukosten von 11,2 Millionen Euro (KG 200–400) entstand so eine Bruttogrundfläche von 5.200 Quadratmetern. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche gibt es, anders als in Aachen, abgesehen von einer großzügigen Fahrradgarage und einer Pkw-Garage, keine. Allerdings wird nach zwei Jahren Leerstand im Herbst auf zwei Drittel der Grundfläche des farblich abgesetzten Sockelgeschosses eine Stadtteilbibliothek eröffnet.

Aus Sicht von Architekt Lorenz ist es ein „besonderes Verdienst der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt, trotz hoher Investitionskosten über all die Jahre beharrlich an der Idee dranzubleiben, im Erdgeschoss vollständig Flächen einzurichten, die zur Verbesserung der Lebensqualität im gesamten Quartier dienen sollen und somit einen Mehrwert für Bewohner und Umgebung schaffen“.

Wohnen als Genossenschaft in München: zur gemeinsamen Nutzung

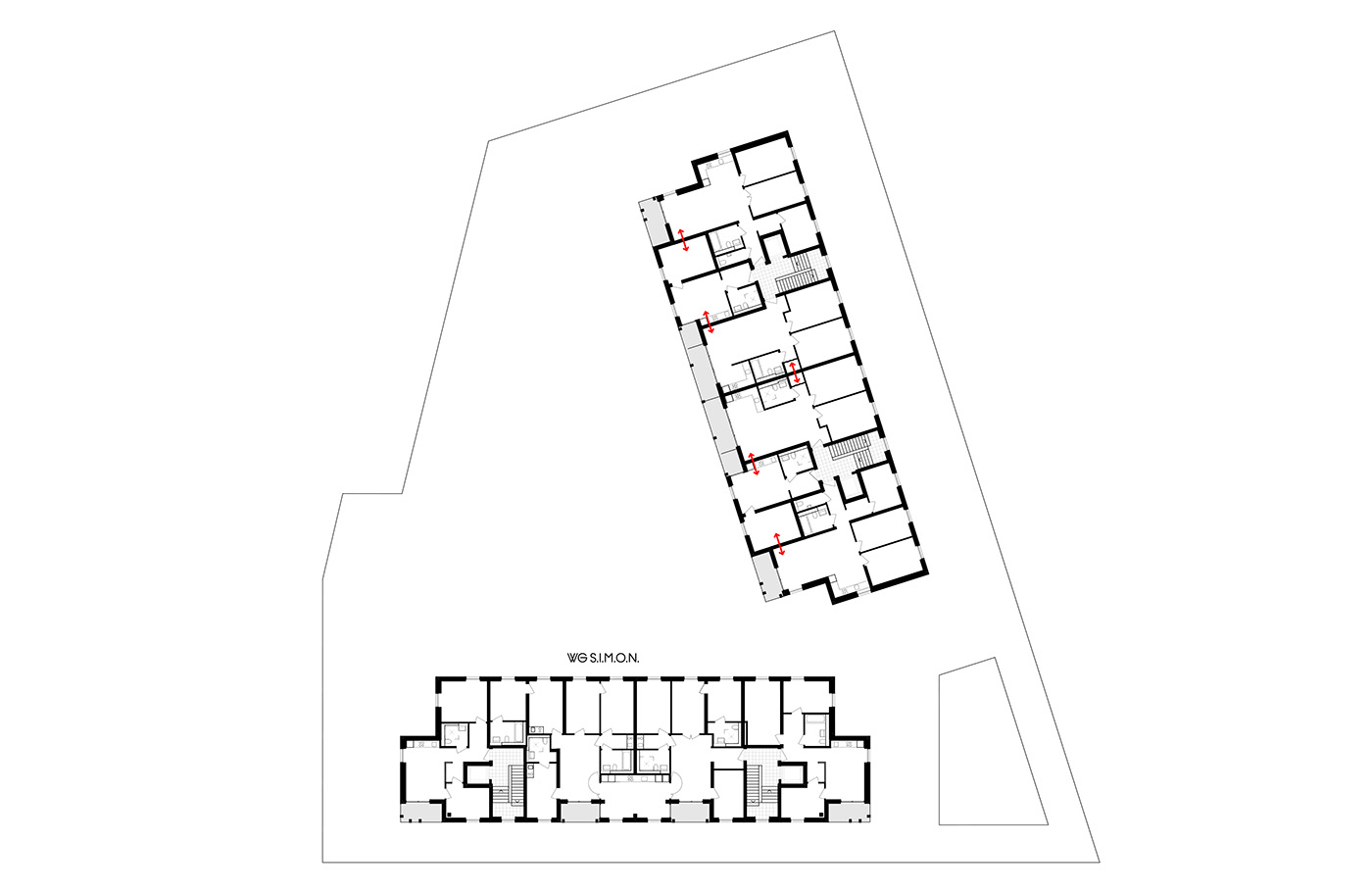

Genau wie die Nachverdichtung in Dresden versteht sich das zweite Neubauprojekt der Münchner Kooperative Großstadt als urbanes Bindeglied. „Freihampton“ ist das Ergebnis eines offenen Realisierungswettbewerbs und wurde in den Leistungsphasen 1 bis 5 von Carolin und Nikolas Klumpe aus Mannheim (seit Kurzem: Klumpe Architekten) geplant und gestalterisch begleitet (ab LP 6: IMP Ingenieure, München).

Die zwei Gebäuderiegel des Münchner Projekts „Freihampton“

Fabio Burghardt

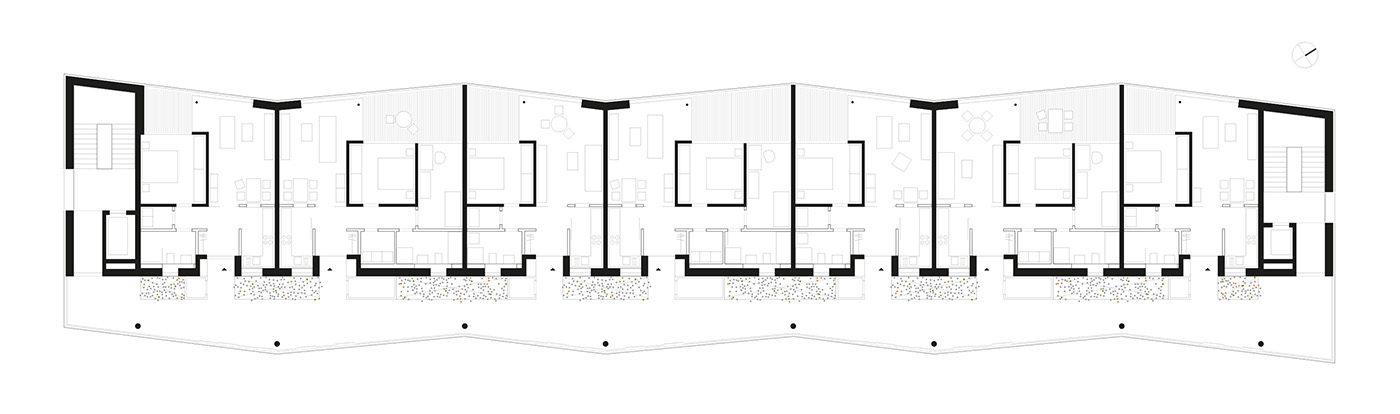

Zwei Riegel und ein Pavillon

„Der Bebauungsplan sah auf dem Grundstück drei Punktgebäude vor“, erläutert Carolin Klumpe. An deren Stelle konzipierten die Klumpes zwei längliche drei- bis fünfgeschossige Wohngebäude, die die Straßen fassen und den Innenhof definieren, und einen eingeschossigen Pavillon an der Straßenschnittstelle. „Dieses deutlich niedrigere Gebäude nimmt Bezug auf den menschlichen Maßstab und die Fußgängerperspektive, ähnlich wie viele Kioske an den Ecken von mehrgeschossigen Gebäuden in Innenstädten“, begründet die Architektin.

Die Glasfassade des Pavillons zum öffentlichen Raum lässt sich komplett öffnen, die Freiflächen davor sind befestigt. Ein permanentes Angebot zur gemeinsamen Nutzung, für Feste, Yoga oder Stammtische.

Teil von Freihampton ist der Eckpavillon für verschiedene gemeinschaftliche Nutzungen.

Fabio Burghardt

Fassaden aus Holz und Wellblech

Die Gestaltung der Fassaden spiegelt die unterschiedlichen Gebäudenutzungen. „Die Wellblechfassade des Pavillons hat einen textilen Ausdruck und erinnert an Röcke. Die Einschnitte am unteren Rand wirken wie ein Saum und sorgen für Feinheit“, beschreibt Nikolas Klumpe. Einen deutlichen Kontrast dazu bildet die hinterlüftete Fassade der massiven KfW-55-Wohngebäude aus Kalksandstein und Stahlbeton.

Die im Werk vorgefertigten ausgedämmten Fassadenelemente sind mit diagonalen Holzbrettern verkleidet, die Abdichtungen der Stöße liegen hinter dunklen Holzlisenen. „Wir haben diese konstruktive Notwendigkeit gestalterisch genutzt und ein Netz aus Lisenen über die Fassade gelegt, das für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt und die Fläche rhythmisiert“, sagt Carolin Klumpe. Fenster und Balkone fügen sich stimmig in das streng geometrische Raster.

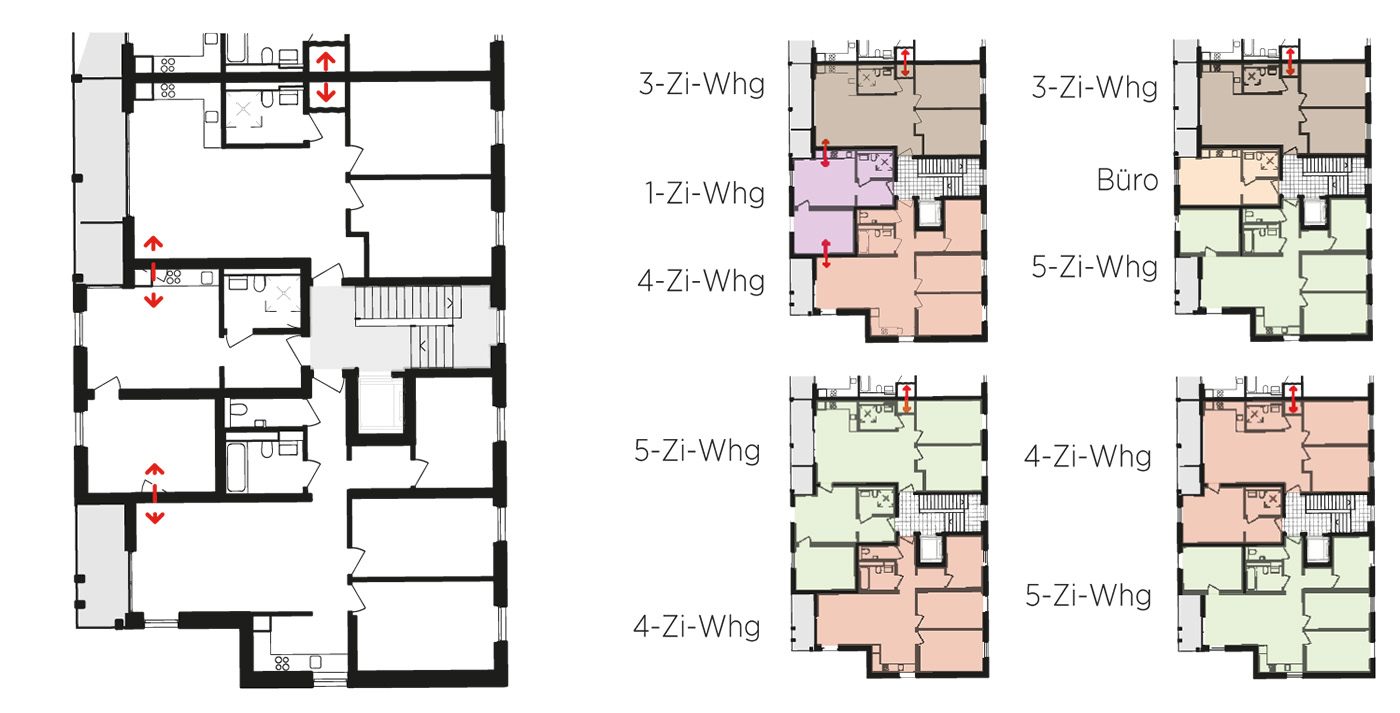

Die Grundrisse umfassen neben 1- bis 5-Raum-Wohnungen auch eine Wohngemeinschaft für Erwachsene und eine rollstuhlgerechte Einheit für Menschen ab 60 Jahre.

Klumpe Architekten

Mauerdurchbrüche für spätere Flexibilität

Die beiden Wohngebäude beherbergen 45 barrierefreie 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen im geförderten Wohnungsbau. Die vorausschauende Grundrissplanung, die office03 in Aachen auf Wunsch für einen einzelnen Bewohner umgesetzt hat, haben Carolin und Niklas Klumpe in München zum Prinzip gemacht: Sie ließen zwischen den Wohnungen an diversen Stellen Türöffnungen erstellen und dann wieder zumauern. Damit ist dort jeweils ein Sturz vorhanden, sodass eine spätere Öffnung und damit Grundrissänderung unproblematisch möglich ist. „Gerade bei genossenschaftlichen Wohnstrukturen sind solche Flexibilitäten besonders wichtig“, betont Carolin Klumpe.

Die Bruttobaukosten des Ensembles betrugen 10,7 Millionen Euro für 6.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche (KG 300 + 400, ohne Photovoltaik).

Zugemauerte zusätzliche Türöffnungen (rote Pfeile) erleichtern künftige Umbauten des Münchner Projekts „Freihampton“.

Klumpe Architekten

Gemeinschaftszimmer und Gästewohnung

Zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen ein Gästeappartement, zwei mietbare Kooperationsräume und eine Dachterrasse zur Verfügung. Vier sogenannte Gartenzimmer finden sich in der Verlängerung der Hauseingänge und Treppenhäuser und erschließen den halböffentlichen begrünten Innenhof (Gehrhardt Landschaft, Chemnitz/München). Die Bewohner haben jedem Gartenzimmer eine eigene Funktion zugewiesen – als Werkstatt, Wohnzimmer, Wasch- und Fitnessraum.

Eine von 45 barrierefreien Wohnungen in Freihampton

Fabio Burghardt

Genossenschaften als Vorreiter bei Mobilitätskonzepten

Im Untergeschoss gibt es neben einer Tiefgarage mit 19 Pkw- und einem Carsharing-Platz eine großzügige Fahrradgarage inklusive Mietmöglichkeit für Lastenräder. Der große Stellenwert von Fahrrädern eint die Neubauten in Aachen, München und Dresden. Aus Sicht aller drei Architekturbüros sind genossenschaftliche Bauherren nicht nur mit solchen Mobilitätskonzepten Vorreiter.

Wohnen als Genossenschaft in Hamburg: Einfach bauen

Auch Hamburg hat derzeit Wegweisendes zu bieten: Hier realisiert die Baugenossenschaft fluwog gemeinsam mit dem projektleitenden Architekten Sven Kukuk (hsbz architekten, Hamburg) in fünf Bauabschnitten eine Nachverdichtung. Das Besondere daran? Sie erarbeiten Schritt für Schritt Lösungen, an welchen Stellen Kosten gespart und die Nachhaltigkeit erhöht werden können.

Auf der Baustelle wurden schon beim Fundament Material und Kosten gespart.

hsbz architekten

Das dritte Gebäude ist ein Pilotprojekt im Hamburg-Standard, der das einfache Bauen voranbringen soll. Entwickelt hat ihn die Initiative kostenreduziertes Bauen, ein Netzwerk aus mehr als 200 Bauherren, Architektinnen und Planern, Politikerinnen, Juristen und Branchenvertretern. Erfahren Sie mehr darüber in unserem ausführlichen Artikel.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: