Technisiert: Modellhaus M2 ist mit Fassaden-Solarflachziegeln, PV-Dachmodulen, Kühl- und Heizdeckensegeln und einer Wärmepumpe ausgestattet.

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Smart oder einfach“ im Deutschen Architektenblatt 10.2025 erschienen.

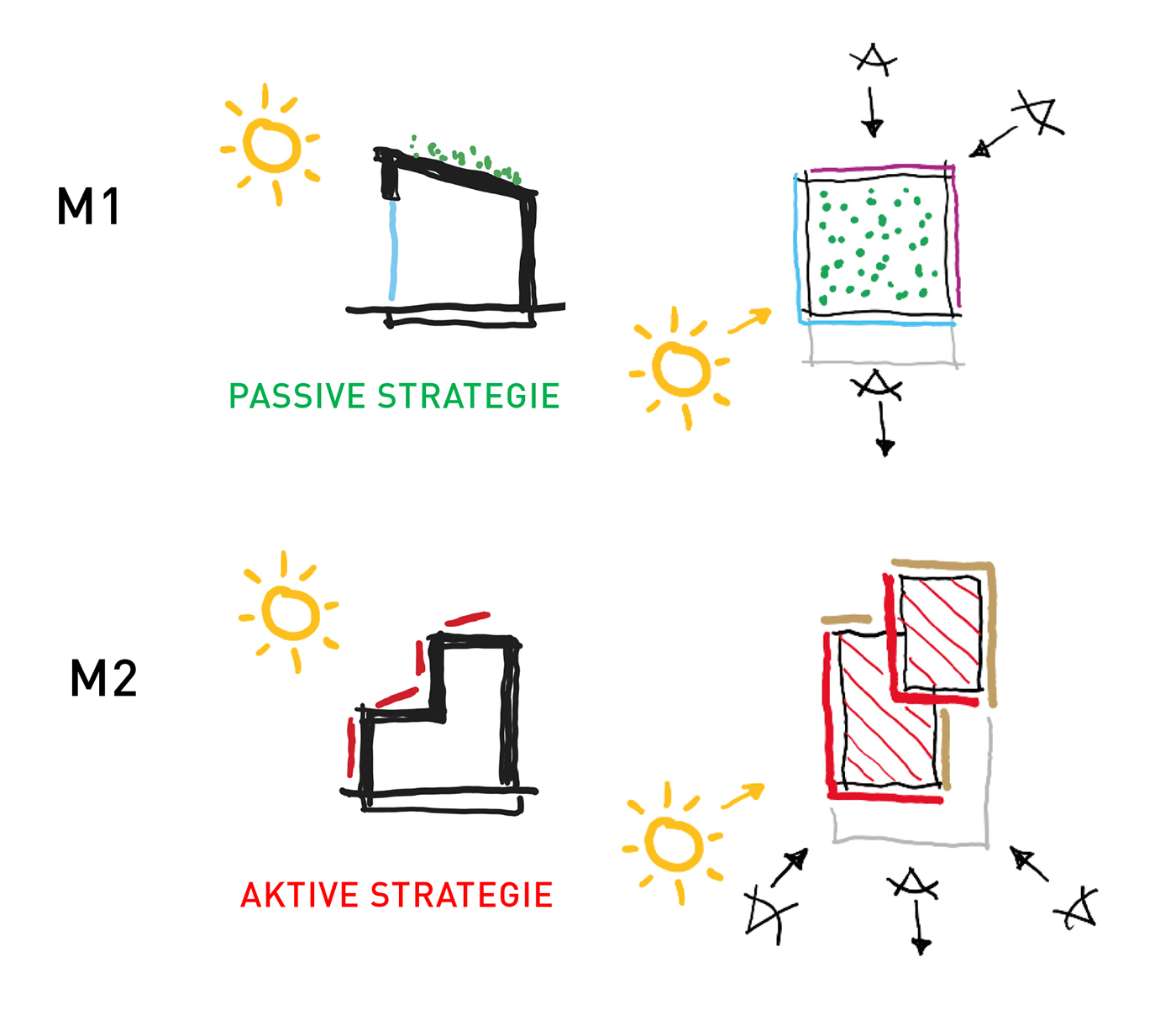

Es ist eine grundlegende Frage beim heutigen Bauen: Was ist nachhaltige Architektur? Die Antworten fallen nicht nur vielfältig, sondern mitunter auch gegensätzlich aus: Für die einen besteht der Ansatz darin, digital vernetzte Gebäude zu entwerfen, deren Technik dabei helfen soll, den Energieverbrauch zu reduzieren. Die anderen setzen auf einfache Konstruktionen, nachwachsende Werkstoffe und möglichst wenig Haustechnik.

Als „smart versus einfach bauen“ könnte man dieses Gegensatzpaar bezeichnen, das nun in einem Forschungsvorhaben an der Architekturfakultät der TH Köln aufeinandertrifft: Dort haben Studierende ein Design-Build-Projekt umgesetzt, in dem sich die jeweiligen Ansätze exemplarisch in zwei Modellhäusern wiederfinden.

Simplifiziert: Modellhaus M1 setzt auf natürliche Materialien wie Holz und Lehm sowie auf eine Wetterschale aus unbehandeltem Lärchenholz und ein Gründach.

Felix Beuter

Preisgekröntes Open-Source-Bausystem

Zurück geht das Ganze auf die Masterthesis von Max Salzberger und Michael Lautwein, die 2018 das Open-Source-Bausystem „SimpliciDIY“, inspiriert durch das sogenannte Wiki-House, entwickelten. Die einzelnen Elemente wurden parametrisch geplant, mithilfe einer CNC-Fräse hergestellt und ohne maschinelle Unterstützung zusammengefügt. „Parametrisches Entwerfen wird oft mit freien Formen assoziiert, aber schlussendlich dient es dazu, unterschiedliche Einflussfaktoren zusammenzuführen und ihre Abhängigkeiten darzustellen.

Der Holzbau eignet sich sehr gut dafür, weil ein Großteil der Betriebe heutzutage über CNC-gesteuerte Maschinen verfügt, die diese Daten verarbeiten können“, erklärt Max Salzberger. Das System ist für den kostengünstigen Selbstbau gedacht. Allerdings soll es Architektinnen und Architekten nicht obsolet machen, sondern vor allem die Entwurfs- und Bauprozesse erleichtern. Deshalb gibt es eine Vorauswahl an möglichen konstruktiven Details, aus denen Planende ein kohärentes Ganzes konzipieren können.

Praxisnah: An der Umsetzung der beiden Modellhäuser waren unter anderem Studierende und Azubis beteiligt. Das verwendete Holzbausystem „Interact“ setzt sich aus hölzernen Doppelstegträgern zusammen, die über Knotenpunkte aus gefrästen Fichtensperrholzplatten verbunden sind.

Felix Beuter

Modellhäuser als Lehrinstrumente

Durch die Kooperation der Hochschule mit :metabolon in Lindlar im Bergischen Land gab es die Möglichkeit, das Bausystem in der Praxis zu testen. Bei dem Abfallwirtschaftsstandort handelt es sich um ein Zentrum für Umweltbildung und zirkuläre Wertschöpfung, in dem unter anderem zu biologischen Entsorgungsprozessen, der Aufbereitung von Regenwasser oder der Wiederverwendung von Abfallstoffen geforscht wird.

Die beiden Häuser werden dort als Lehrinstrumente genutzt, um verschiedene Aspekte wie Innenraummaterialien, Fassadenoberflächen oder konstruktive Knotenpunkte auszutesten, erzählt Marco Hemmerling, Professor für Computational Design in Architecture, an dessen Lehrstuhl Max Salzberger gerade promoviert. Am konkreten Bau waren Studierende und Azubis beteiligt, aber auch professionelle Tragwerksplaner und eine Holzbaufirma.

Unterschiede bei Materialien und Energiekonzept

Grundlage ist ein ganzheitlicher Planungsansatz, der die Themen Ökologie, Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung integriert. Deshalb sind insgesamt fünf Modellhäuser geplant. Tatsächlich umgesetzt wurden bislang zwei 25 Quadratmeter große Bauten mit Wohnnutzung, die jeweils das Thema Ökologie und Technik behandeln. Bei Haus M1 verwendete man natürliche Materialien wie Holz und Lehm, sah ein Gründach vor und baute statt komplexer Heizungssysteme einen Holzofen ein.

Dagegen kommen bei Haus M2 Fassaden-Solarflachziegel, PV-Dachmodule, Kühl- und Heizdeckensegel und eine Wärmepumpe zum Einsatz. „Die zwei Häuser sind zwar konstruktiv gleich aufgebaut, haben aber formal und räumlich unterschiedliche Erscheinungen – wie zwei Geschwister, die einen anderen Ausdruck gefunden haben“, so Professor Marco Hemmerling.

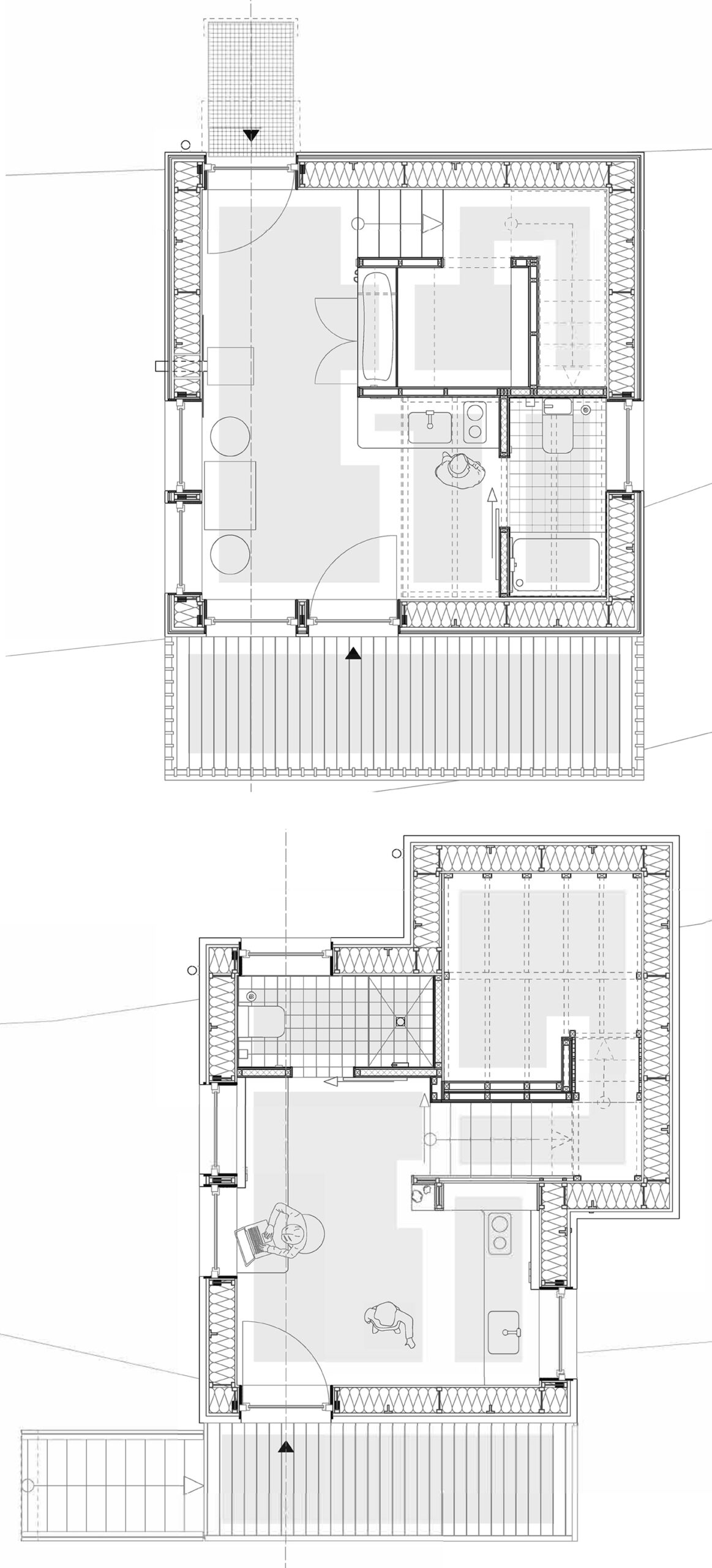

Die Modellhäuser M1 (oben) und M2 (unten) sind beide 25 Quadratmeter groß, weisen aber unterschiedliche energetische Konzepte auf.

TH Köln / Marco Hemmerling

Positionierung und Formfindung

Die beiden Herangehensweisen zeigen sich entsprechend auch in der Architektur: Während Haus M1 eine Wetterschale aus unbehandeltem Lärchenholz aufweist, wird der technologische Ansatz von Haus M2 durch seine Verkleidung mit Solarflachziegeln ästhetisch inszeniert. Insofern spielt hier nicht nur das Energiekonzept eine Rolle, sondern auch Parameter wie die Positionierung der Häuser, ihre Formgebung, die innenräumliche Wirkung oder die Materialwahl sind wichtig.

So wurde zum Beispiel im Rahmen der studentischen Arbeiten untersucht, wie sich solare Gewinne durch die Gebäudekubatur und die Ausrichtung der Fenster erzielen lassen. Je nach Förderungen sollen auch weitere Modellhäuser entstehen, die sich unter anderem mit dem zirkulären Planen und Bauen beschäftigen.

Holzbausystem aus Doppelstegträgern

Trotz der unterschiedlichen Ansätze gibt es bei den beiden umgesetzten Bauten ein verbindendes Element: das modulare Holzbausystem „Interact“ als Weiterentwicklung des von Max Salzberger und Michael Lautwein entworfenen Prinzips. Da es eine Sonderkonstruktion darstellt, war für die Baugenehmigung, die auch für die Prototypen regulär beantragt werden musste, eine Zulassung im Einzelfall notwendig.

Das Bausystem setzt sich aus hölzernen Doppelstegträgern zusammen, die über Knotenpunkte aus gefrästen Fichtensperrholzplatten verbunden sind und biegesteife Rahmen bilden. Innen wird das Tragwerk mit ESB- oder OSB-Platten und außen mit einer Holzweichfaserplatte beplankt. Die dazwischenliegende Dämmebene kann mit einer Holzfaser- oder Zelluloseeinblasdämmung ausgeführt werden.

Konstruktiv beruhen beide Modellhäuser auf einem System aus Holz-Doppelstegträgern.

Olaf-Wull Nickel/TH Köln

Gründung mit Schraubfundamenten

„Wir wollten das System offen und flexibel halten, damit man es an lokale Gegebenheiten und Baustoffe anpassen kann. Deshalb besteht es aus standardisierten, weltweit verfügbaren Werkstoffen. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration verschiedenster Subsysteme“, erläutert Marx Salzberger das Konzept. Professor Marco Hemmerling ergänzt: „Interact basiert auf einem ressourcenschonenden Ansatz, um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Ein Beispiel ist die Gründung mit Schraubfundamenten, wodurch die Häuser nach dem Rückbau keine Spuren hinterlassen.

Minimiert: Während Modellhaus M1 (oben) einen offenen Grundriss aufweist, sind die Räume im Modellhaus M2 stärker ineinander verschachtelt.

TH Köln

Die Räume im „Ökohaus“

Neben dem jeweiligen Fokus auf die Themen Ökologie und Technik unterscheiden sich die beiden Modellhäuser auch in ihrer Form und in ihrer räumlichen Konfiguration. So weist das „Ökohaus“ M1 einen offenen Grundriss auf. Die Funktionen verteilen sich auf verschiedene Ebenen, wobei der Wohnbereich mit Küche ganz unten angesiedelt ist. Auf einer Zwischenebene ist der Arbeitsbereich untergebracht und ganz oben das Schlafzimmer als Empore.

Aus der innenräumlichen Anordnung ergab sich eine Dachform, die im Bausystem bisher nicht vorgesehen war. Dies erforderte laut Max Salzberger Sonderlösungen. „Diese neue Geometrie gab uns die Möglichkeit, die Grenzen des Systems auszuloten und zu erweitern. Das Ganze war ein Wechselspiel aus entwurflichen und konstruktiven Anforderungen.“

Die Räume im „Technikhaus“

Ähnlich verhält es sich bei dem technikorientierten „Geschwisterteil“, Haus M2, wo zwei Baukörper miteinander verschnitten sind. Es ist als eine Art Generatorbau konzipiert, der die geplanten und umgesetzten Häuser mit Energie versorgen kann. Hier sind die Räume stärker verschachtelt. Im Erdgeschoss befinden sich der Wohn- und der Arbeitsbereich mit Küche. Der Schlafbereich ist im oberen Geschoss in einer Art Turmzimmer untergebracht.

Optimiert: Die kleinen Häuser sind auch als Studienobjekte für nachhaltige Wohnformen gedacht. In Haus M1 beispielsweise, hier zu sehen auf dem Foto, ist die Technik unter den Geschossebenen untergebracht.

Felix Beuter

Auch Modellhäuser für platzsparendes Wohnen

Bei den komplementären Herangehensweisen der beiden Häuser geht es auch darum, verschiedene Ansätze zur Diskussion zu stellen und die Bandbreite des nachhaltigen Bauens aufzuzeigen. „Die beiden Modellhäuser sollen verdeutlichen, dass man sowohl mit einer technologiebasierten Strategie als auch mit einem Lowtech-Ansatz ein nachhaltiges Konzept verfolgen kann“, sagt Marco Hemmerling. „Aber die Entscheidung für eine bestimmte Lösung ist auch immer eine Entscheidung gegen eine andere Option. Uns war es wichtig, dass die Vor- und Nachteile beider Wege sichtbar werden.“

Auf die Frage, zu welchem Ergebnis sie bislang gekommen sind, erwidert er: „Wir haben Nachhaltigkeit für uns so definiert, dass es bedeutet, beim Bauen so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen und sie so geschickt wie möglich einzusetzen.“

Insofern sind die beiden kleinen Häuschen auch als Studienobjekte für nachhaltigere Wohnformen gedacht. Sie sollen aufzeigen, wie sich Raum optimieren lässt und wie viel Wohnfläche es wirklich braucht. So ist etwa die Technik in Haus M1 unter den verschiedenen Geschossebenen untergebracht, während es in Haus M2 eine Falttreppe gibt, die weggeklappt werden kann, um mehr Platz zu erzeugen.

Die kleinen Modellhäuser testen aus, wie sich Raum bestmöglich ausnutzen lässt – im Modellhaus M2 etwa in Form einer Falttreppe, die . . .

Felix Beuter

… zur Seite weggeklappt werden kann.

Felix Beuter

Auswertung und Testwohnen

Ein nächster Schritt sieht vor, die beiden Modellhäuser als Reallabor zu nutzen und eine Evaluation der beiden Konzepte durchzuführen. Probandinnen und Probanden können hier übernachten, um die Auswirkungen beider Herangehensweisen in Form von Befindlichkeitsstudien möglichst ganzheitlich auszuwerten. „Gerade als Architektinnen und Architekten sollten wir darüber nachdenken, wie nachhaltiges Bauen abseits von technischer Optimierung unter Berücksichtigung ästhetischer und räumlicher Qualitäten aussehen kann“, führt Marco Hemmerling aus.

„Dazu zählen auch grundlegende Fragen, wie wir zukünftig zusammenleben wollen oder welchen Komfort wir eigentlich benötigen“, so Marco Hemmerling weiter. „Deshalb“, sagt er, „ist es wichtig, Systeme so offen und anpassungsfähig wie möglich zu gestalten.“ Eine wissenschaftliche Auswertung der Erkenntnisse aus den beiden Modellhäusern steht also noch aus. Eines lässt sich aber bereits sagen: Sich an Dogmen festzuhalten, ist selten zielführend, auch in der Architektur.