Der Dachgarten über dem achten Geschoss des Bürohauses AERA in Berlin wird öffentlich zugänglich sein.

Hanns Joosten

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Dächer zu Parks!“ im Deutschen Architektenblatt 09.2025 erschienen.

Bürohaus in Berlin: Windsicher verankerte Großgehölze

Neue Bürogebäude haben in Berlin keinen Seltenheitswert. Projekte, bei denen Pflanzen konsequent in die Planung integriert werden, schon. Ein solcher Neubau ist das AERA von Grüntuch Ernst Architekten (Bauherr: Bauwens Development), in Charlottenburg an der Spree gelegen. Der Clou: ein kaskadenartig angelegter Dachpark.

Der vertikale Park verbindet die acht Stockwerke des Berliner Bürogebäudes. Die Großgehölze sind weithin sichtbar.

Max Kissler

Durchgehender Park statt einzelner Terrassen

Für den die Blicke auf sich ziehenden Außenraum verantwortlich sind die Landschaftsarchitekten des Berliner Büros capattistaubach urbane landschaften. „Wir wollten keine einzelnen Geschosse mit Parkflächen, sondern einen durchgehenden, zusammenhängenden Dachpark“, erläutert Tancredi Capatti die Idee. Entsprechend führt eine breite Rampe mit großzügigen Treppen, beginnend an der südwestlichen Ecke des lang gezogenen Riegels, an der Westseite entlang nach oben bis zum fünften Obergeschoss.

Dank einer Treppe an der Längsseite des AERA ist eine durchgängige Grünanlage entstanden.

Hanns Joosten

Sitztreppen, Büsche und Stauden über den Dächern Berlins

Von dort geht es in vier deckartigen Stufen über die gesamte Dachbreite zurück in Richtung Süden, bis zum Dachgarten auf dem achten Geschoss in einer Höhe von 35 Metern. „In der Planung haben wir mit dem gearbeitet, was wir hatten – den Ein- und Ausgängen, Geschossebenen und Flächengrößen. Wir haben situativ auf die Weite, die Blickachsen und die Ausdehnung des Raumes reagiert“, beschreibt der Landschaftsarchitekt sein Vorgehen bei der Aufteilung und Modellierung der insgesamt 3.800 Quadratmeter großen Fläche.

Auf den Plateaus teilt sich der wasserdurchlässige Glorit-Weg immer wieder, macht Platz für Sitzgruppen, Holzdecks und Inseln mit Wildstauden, Büschen und Gehölzen. Ein fast transparentes Stahlgewebe begrenzt die Dachflächen und ermöglicht einen Eindruck von Grenzenlosigkeit.

Das Holzdeck am Südende des Dachparks bietet einen Ausblick auf die Spree und über die Dächer Charlottenburgs.

capattistaubach

Zwölf Meter hohe Gehölze auf dem Dach

Für die Auswahl der insgesamt 13.810 Pflanzen waren die Standortansprüche entscheidend – Windstärke, extreme Sonneneinstrahlung und Exponiertheit. Vor allem die 25 Großgehölze – Waldkiefern, Schneeball-Ahorn, Zierkirschen, Ölweiden und Traubeneichen – prägen das Erscheinungsbild. „Die Geschosssprünge haben uns die Möglichkeit eröffnet, ausreichend Substrathöhe für die Pflanzung von Bäumen einzuplanen“, erklärt Tancredi Capatti.

Die Gehölze wurden zwei Jahre vor Baubeginn gekauft und an den pH-Wert des künftigen Bodensubstrats angepasst, um den Pflanzschock zu reduzieren. Sie werden eine maximale Höhe von zwölf Metern erreichen.

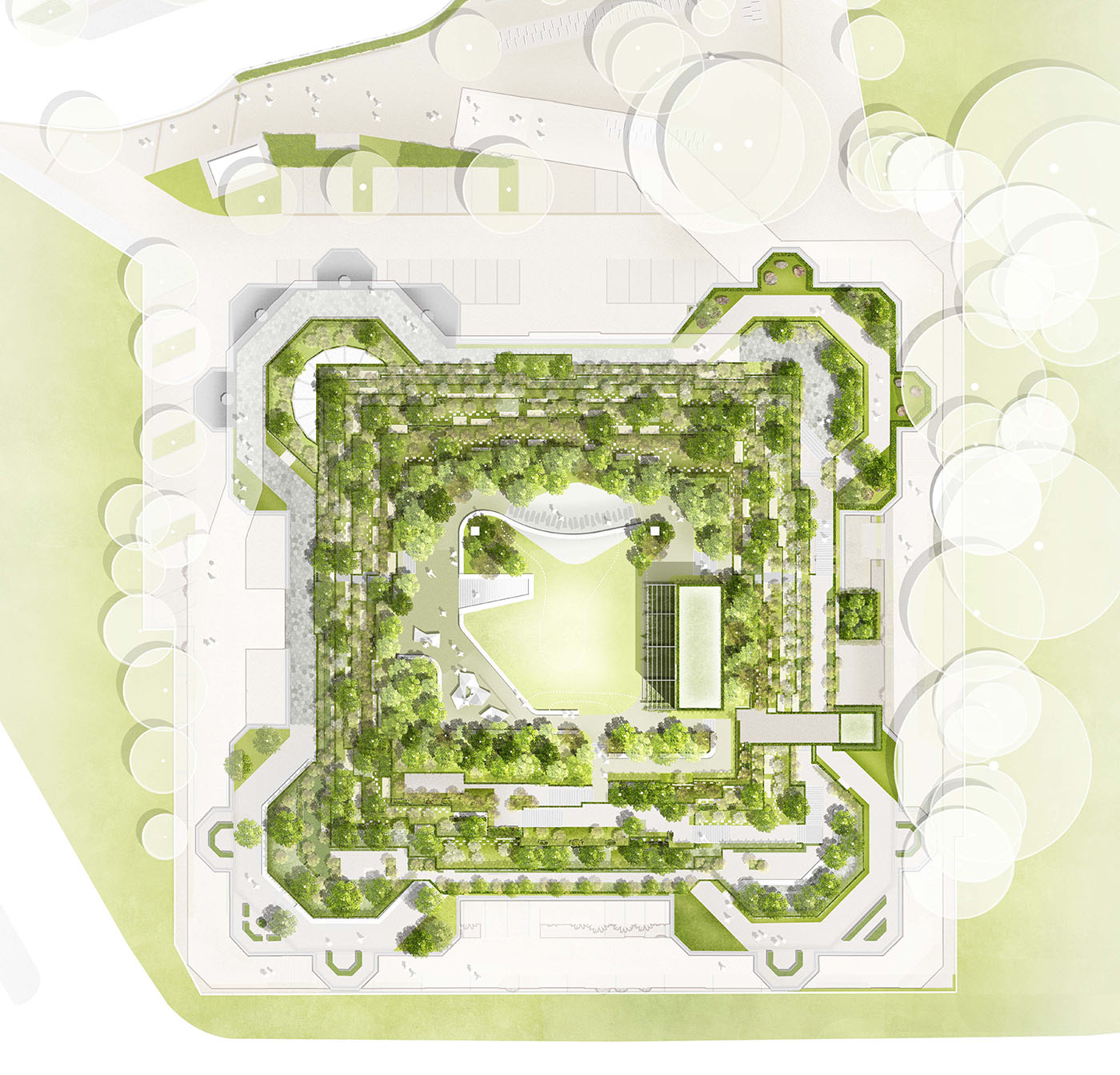

Der Dachpark in der Draufsicht.

capattistaubach

Wurzelballen in Stahlkonstruktion verankert

Wie die Windkräfte am künftigen Standort auf die Kronen wirken werden, hatte eine Spezialfirma mit einem CAD-Programm untersucht. Entsprechend wurde die Stabilisierung konstruiert. Auf der Stahlbetondecke ließ der Landschaftsarchitekt höhenverstellbare Stahlstühle verankern. Darin wurden die Wurzelballen fixiert und die Bäume mit Gurten festgezurrt. Besonders windexponierte Gehölze sind mittels Stahlbaumpfählen zusätzlich gesichert. Architektur und Natur verwachsen so in der Tragstruktur und konnten nur durch frühzeitige fachübergreifende Planung von Architekten, Landschaftsarchitekten und Ingenieuren umgesetzt werden.

Regenwasser wird zwischengespeichert

Die grüne Oase auf dem AERA kostete 1,8 Millionen Euro netto (Kostengruppe 500 inklusive Brüstungen und Ausstattungen). Sie dient dem Gebäude als natürliche Dämmung und sommerlicher Hitzeschutz und reduziert damit den Energieverbrauch. Die Vegetation bindet CO2, verbessert die Luftqualität und das Mikroklima und schwächt städtische Hitzeinseln ab. Möglich ist das nicht zuletzt dank des ausgeklügelten Regenwassermanagements.

Wie ein Schwamm nimmt ein aus mehreren Schichten aufgebautes Retentionsdach Regenwasser auf und speichert es in Boxen. Bei sommerlicher Hitze wird das Wasser kontrolliert über ein Saug- und Kapillarvlies in die Substratschicht zurückgeführt, dort für die Pflanzen nutzbar gemacht und durch Verdunstung an die Umgebung abgegeben.

Hochbunker in Hamburg: Immergrüne Terrassen und Hohlwege

Ein solches Retentionsdach kam auch bei der spektakulären Begrünung des Flakturms IV auf St. Pauli in Hamburg zum Einsatz. Dort ist auf dem 1943 errichteten quadratischen Betonkoloss nach jahrelangen kontroversen Diskussionen eine öffentlich zugängliche Oase entstanden. Zu den frühen Verfechtern der Begrünungsidee gehört Felix Holzapfel-Herziger vom Büro Landschaftsarchitektur+ aus Hamburg. Er hat bereits in Ideenworkshops mitgewirkt und dann mit seinem Team offiziell die Grüngestaltung übernommen.

Der Hochbunker wurde um fünf Etagen aufgestockt, die von einem Hotel genutzt werden.

Boris Storz

Enge Abstimmung mit Statikern und TGA

„Die Planung in diesem Projekt war hochkomplex“, betont er. „Wir mussten interdisziplinär denken und uns sehr genau mit den anderen Gewerken abstimmen. Extrem wichtig war beispielsweise der Austausch mit den Statikern, um Bereiche für den Lastabtrag zu ermitteln. Elementar war auch eine gute Zusammenarbeit mit der TGA-Planung oder dem Brandschutz. Unsere Aufgabe war es dann, alle Anforderungen in eine gestalterische Form zu bringen.“

Durch einen rund 20 Meter hohen Aufbau ist die grüne Haube des ehemaligen Hochbunkers in Hamburg St. Pauli aus mehreren Achsen der Stadt sichtbar.

Kerstin Bittner/Optigrün international AG

560 Meter begrünter Bergpfad

Seit Sommer letzten Jahres umrunden nun Besucher auf einer sechs Meter breiten Stahlkonstruktion zunächst den Hochbunker. Grün wird es ab einer Höhe von 38 Metern. Hier beginnt die Aufstockung mit fünf terrassierten Stockwerken (Architekten: Interpol Studios und BUERO 51 Architekten, beide Hamburg; phase10 Architekten, Freiberg). Der Weg wird schmaler, teils wie ein Hohlweg hinter Gehölzen direkt am Gebäude entlanggeführt, teils mit freiem Blick über die Hansestadt.

„Wir wollten jeden Zentimeter ausnutzen, um möglichst viele Pflanzen und hohe Substratmengen unterzubringen. Bei den Wegeflächen mussten wir natürlich die vorgegebenen Fluchtwege einhalten“, erläutert der Landschaftsarchitekt. Der sogenannte Bergpfad hat eine Länge von 560 Metern. In einer Höhe von knapp 60 Metern ist die Dachterrasse mit einer zentralen Rasenfläche und Gehölzumrandungen erreicht.

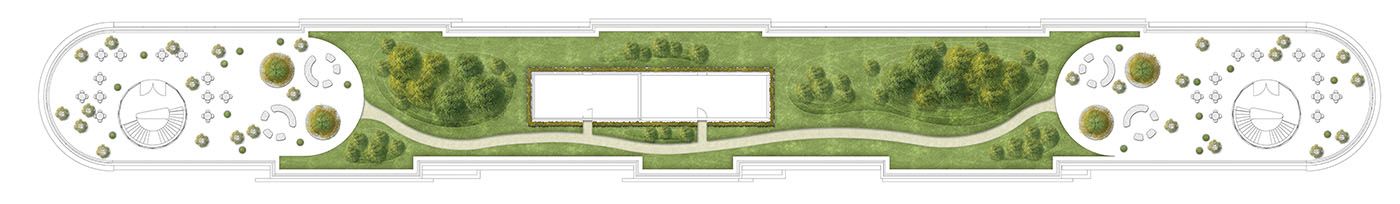

Am Ziel des Bergpfads warten in 60 Metern Höhe eine Rasenfläche und Sitzgelegenheiten.

Landschaftsarchitektur +

Extreme Standortbedingungen für Pflanzen

Eine große Herausforderung bei der Begrünung war hier – genau wie beim AERA – die Auswahl von Vegetationsformen aus Berg- und Küstenregionen, die mit den extremen Standortbedingungen zurechtkommen, und die Sicherung der Gehölze gegen starken Wind, vor allem an den Ecken des Bauwerks im Süd- und Nordwesten. „Die Wurzelballen sind mit Spanngurten an Stahlmatten unter dem Substrat verankert.

An besonders exponierten Stellen mussten auch die Kronen mit Stahlseilen fixiert werden“, erklärt der Experte. „Außerdem haben wir bei der Pflanzung darauf geachtet, dass die Gehölze ineinander wachsen und sich gegenseitig schützen können.“

Der Bergpfad führt über Treppen bis zur Spitze des Bunkers.

Boris Storz

Dachgärten kein kurzfristiger Trend

Für insgesamt 5,7 Millionen Euro netto (Kostengruppe 500) wachsen hier auf einer Bodenfläche von 7.600 Quadratmetern und einer vertikalen Fläche von 3.210 Quadratmetern nun beeindruckende 16.000 Stauden und 4.700 Gehölze, davon 80 Prozent immergrün. „Für uns ist es ein großer Erfolg, dass wir es geschafft haben, so viele und unterschiedliche Pflanzen auf dem Bunker zu platzieren.

Schließlich wird bei manch einem Bauprojekt am Ende gerade häufig am Grün gespart“, unterstreicht Felix Holzapfel-Herziger. Aus seiner Sicht ist Dachbegrünung „kein kurzfristiger Trend, sondern eine Notwendigkeit, zumindest in urbanen Räumen“ und ein wichtiger Teil des Portfolios von Landschaftsarchitekten.

Bürohaus in Düsseldorf: Stauden und Gräser als verbindende Elemente

Auch der Düsseldorfer Landschaftsarchitekt Klaus Klein beobachtet in seinem Büro WKM Landschaftsarchitekten, dass Freianlagen auf Dachflächen an Bedeutung gewinnen und verstärkt nachgefragt werden. Er hat unter anderem die Dachbegrünung des neu errichteten Bürogebäudes Deck twenty one in Düsseldorf geplant (Deilmann Architekten Stadtplaner, Düsseldorf).

„Mit unserer Gestaltung haben wir auf die diversen Vorgaben des Baukörpers und der Architekten reagiert“, erläutert Klaus Klein seine Herangehensweise bei dem vergleichsweise unauffälligen Projekt, das zeigt, wie das Konzept des Dachparks Breitenwirkung entfalten könnte.

In Kübeln wachsen Felsenbirnen und andere größere Gehölze.

Tobias D. Kern/Optigrün international AG

Geschlängelter Weg auf dem Dach

Denn die Voraussetzungen für die Landschaftsarchitekten waren in Düsseldorf nicht so luxuriös wie in Berlin oder Hamburg. Hier ist die rund 1.400 Quadratmeter große, lang gezogene Dachfläche durch einen mittigen Technikaufbau mit Geräteräumen und Elektroinstallation in zwei nahezu gleich große Bereiche gegliedert. An den beiden Enden des Gebäudes wiederum befindet sich je ein über einen verglasten Treppenaufgang erreichbarer Sitzbereich mit Platz für Meetings, Pausen oder mobiles Arbeiten.

„Diese beiden Räume galt es zu verbinden, möglichst nicht mit einer geraden Linie“, beschreibt der Landschaftsarchitekt. Neben dem Technikaufbau blieb wenig Platz für eine Wegführung. „Den nutzten wir optimal aus, indem wir den Aufbau mit Wildem Wein und Clematis berankten und einzelne Gehölze platzierten. So gehen die Parknutzer auf einem geschlängelten Weg wie durch einen kleinen Wald.“

Zwei verglaste Treppenaufgänge führen von den Büroetagen des Düsseldorfer Deck twenty one auf die weitläufige Dachterrasse.

Klaus Klein, WKM Landschaftsarchitekten GmbH

Landschaft auf das Hausdach holen

Auf der übrigen Fläche ließ WKM bis zu 80 Zentimeter hohe Erhöhungen aus angeschüttetem Substrat modulieren und mit Kleingruppen von Mönchspfeffer, Perückensträuchern, Essigbäumen und anderen mittelgroßen Gehölzen bepflanzen. In den riesigen Kübeln bei den Sitzbereichen setzen Felsenbirnen Akzente und spielen mit dem Thema Höhe. „Vom Dach aus sieht man am Horizont das Bergische Land.

Die grün bewaldeten Hügel wollten wir auf das Gebäude holen, und dabei möglichst die Häuser der Umgebung durch die Bepflanzung verdecken“, beschreibt Klaus Klein die Idee, die für Netto-Kosten von 221.000 Euro für die Begrünung (zuzüglich 30.000 Euro für die Pflanzenlieferung) umgesetzt werden konnte. Wie in Berlin und Hamburg wurde eine Dachbegrünungssystemlösung verwendet.

Zwischen den Sitzbereichen an den Enden wurde der Dachgarten mit bis zu 80 Zentimeter hohen Anschüttungen aus Substrat modelliert.

Tobias D. Kern/Optigrün international AG

Nicht alle Pflanzen für Dachgärten geeignet

Das verbindende Element zwischen den Gehölzinseln und den Sitzbereichen mit ihren Pflanzgefäßen und Randelementen sind Gräser, Stauden und Bodendecker – eine große Wiese, die sich mit den Jahreszeiten verändert. In den Monaten seit der Bepflanzung hat sich das Bild bereits gewandelt: Einige Pflanzen haben sich durchgesetzt, andere wurden nahezu verdrängt. Die Listen von für Dachgärten geeigneten Pflanzen, die Spezialanbieter zur Verfügung stellen, hält der Landschaftsarchitekt für eine gute Orientierungshilfe.

Auf dem Düsseldorfer Dach werden Sitzplätze für Meetings und Pausen durch Gehölze und Stauden umrahmt.

Tobias D. Kern/Optigrün international AG

Dachgärten brauchen Pflegekonzepte

Er hat allerdings auf Pflanzen gesetzt, die das Büro in anderen Dach-Projekten bereits erfolgreich genutzt hat. „Das Wichtigste bei jedem Dachpark ist, dass es von vornherein ein Pflegekonzept gibt. Wenn nach der Fertigstellungspflege der Hausmeister anfängt zu wässern, ist das das Ende eines Dachparks“, so das Fazit von Klaus Klein. In diesem Sinne ist allen drei Projekten zu wünschen, dass sie auch die nächsten Jahrzehnte noch wachsen und gedeihen – und so für möglichst viele Menschen als Erholungsraum zugänglich bleiben.