Text: Cornelia Dörries

Hier im Prenzlauer Berg bauen zu müssen, war eigentlich das Härteste“, sagt David Scheller vom Projekt M29 gleich am Anfang. „Keiner von uns wollte in diesen Bezirk ziehen.“ Nanu? Gerade dieser Berliner Stadtteil gilt weithin als besonders beliebt und ist vor allem bei jungen Akademikern wie Scheller als Wohnort begehrt. In den vergangenen Jahren haben hier viele Baugruppen und Genossenschaften Häuser errichtet, nicht wenige davon mit besonderem ökologischem, sozialem und architektonischem Anspruch. Eigentlich sollte man annehmen, dass die M29, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im Norden des Bezirks, gut hierher passen würde. „Wir wollen nicht mit diesen Baugruppen und -gemeinschaften verwechselt werden“, bekräftigt er. „Denn uns geht es nicht um die Schaffung von individuellem Wohneigentum, sondern um bezahlbares, gemeinschaftliches Wohnen zur Miete.“ Dass die M29 das Prädikat „gemeinschaftlich“ verdient, beweist schon der Eingang. Es gibt für die 20 Bewohner des leicht zurückgesetzt platzierten Hauses am südlichen Ende der Malmöer Straße kein Klingeltableau mit einzelnen Namen, sondern nur einen Knopf mit der Aufschrift „Klingel“.

Privatheit beschränkt sich in der M29 auf 16 Quadratmeter pro Kopf. So viel misst jedes der Zimmer, die den Bewohnern des Hauses jeweils als eigener, abgeschlossener Bereich zur Verfügung stehen. Bett, Tisch, Stuhl, Regal, vielleicht noch ein kleiner Schrank – viel mehr Platz ist darin nicht. „Doch wenn man die Gemeinschaftsflächen hinzuzählt, verfügt jeder von uns über 40 Quadratmeter“, erläutert Schellers Mitbewohnerin Bettina Barthel. Dazu gehören die jeweils vier Privatzimmern zugeordneten Bäder, drei unterschiedlich große, thematisch spezifizierte Küchen – vegetarisch, nicht-vegetarisch, für Raucher –, Aufenthalts- und Wohnräume, ein Projektraum, ein Garten sowie eine herrliche Terrasse mit weitem Blick über den

Nordwesten der Berliner Innenstadt.

Bettina Barthel gehört mit David Scheller zu den M29-Gründungsmitgliedern, die sich schon 2009 in Berlin zusammenfanden. Sie waren genervt von den steigenden

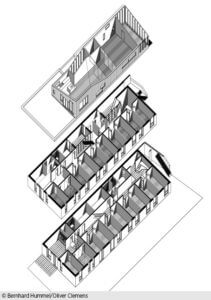

In langen internen Diskussionen über das architektonische Konzept fanden die Beteiligten zu einem Konsens. „Uns ging es dabei nicht vorrangig um gestalterische Aspekte, die Farben der Fliesen oder die Bodenbeläge“, fasst David Scheller zusammen. „Wir mussten uns über das Verhältnis und die konkrete Organisation von privatem und gemeinschaftlichem Raum verständigen.“ Das Votum fiel zugunsten großer Gemeinschaftsflächen und kleiner Privaträume aus – eine Richtungsentscheidung, die auch Einfluss auf die Fassung des Baukörpers hatte. „Wir hatten zunächst über eine klassische Mehrgeschosslösung nachgedacht“, sagt Oliver Clemens. „Also vier oder fünf Etagen in Blockrandbebauung, entsprechend der Nachbarschaft. Doch angesichts der gewünschten Verknüpfung von privaten und gemeinschaftlichen Bereichen im Inneren entschieden wir uns für ein lang gestrecktes, zweigeschossiges Gebäude mit Dachaufbau.“ Die Hauptfassade, hinter der die privaten Einzelräume angeordnet sind, wendet sich von der Straße ab und öffnet sich mit großen Fenstern zum nach Süden gerichteten Garten, den ein Zaun vom tiefer liegenden Gleisbett der S-Bahn abschirmt. Das Gebäude entstand in Massivbauweise aus hoch dämmendem Porenbeton und kommt ohne WDVS aus; das Dachgeschoss ist eine schlichte Leichtbaukonstruktion aus Holz, ummantelt mit einer Metallhaut und innen mit simplen OSB-Platten ausgekleidet. Intern ist das Haus, übrigens KfW-70-Standard, so strukturiert, dass andere Wohnformen zumindest vorstellbar sind. Denn die Räume sind nicht wie in einem Wohnheim angeordnet, sondern lassen sich dank einer dezentralen Gruppierung von Wohn-, Verkehrs- und Funktionsflächen theoretisch in autarke Einheiten unterteilen. Theoretisch. Denn niemand in der M29 denkt in solchen Kategorien.

Lässige Unaufgeräumtheit

Das gemeinsame Leben und Wohnen von 20 Personen prägt die Atmosphäre im Haus – Selbstgemaltes, Plakate, Krimskrams und Zettelbotschaften, ein provisorischer Raum für Kleidung und all die Habseligkeiten, die auf 16 Quadratmetern keinen Platz haben – das Private wird in vielerlei Hinsicht unweigerlich zur gemeinsamen Sache. „Schuhe sind echt ein Problem“, sagt David Scheller mit einem Grinsen und zeigt auf die überquellenden Regale vor den Zimmertüren und im Abstellraum. „Dafür haben wir noch keine Lösung.“ Wer hier einzieht, muss die sicht- und hörbare Nähe von 19 anderen Menschen ebenso aushalten können wie die obligatorische Teilnahme am Plenum, in dem über neue Mitbewohner abgestimmt wird, aber auch über die Frage, welche externe Gruppe den hauseigenen Projektraum Maramao im ausgebauten Dachgeschoss für ihre Aktivitäten nutzen kann. „Wir haben schon zu Beginn beschlossen, einen Raum einzurichten, den andere Initiativen oder auch Einzelpersonen kostenlos nutzen dürfen“, erzählt Bettina Barthel. „Es muss aber eine nicht-kommerzielle Nutzung sein, die zu uns passt.“ So trainiert im Maramao regelmäßig eine Kung-Fu-Gruppe, außerdem trifft sich eine Gruppe von Festival-Initiatoren, und in regelmäßigen Abständen lädt eine Volksküche zum Essen ein. Dieser Raum, die soziale Herzkammer des Hauses, wurde nur möglich, weil die Mieter ihn mitfinanzieren und gleichzeitig Abstriche an privat verfügbarer Fläche akzeptieren. Seinem Gründungsanspruch ist das Projekt auch treu geblieben: Die Bewohner, eine bunte Mischung aus Hartz-IV-Empfängern, Hochschulabsolventen, Handwerkern und Freigeistern, zahlen für diese Gegend unschlagbar günstige 300 Euro Warmmiete – wobei die Wärme hier vor allem durch die mal schöne, mal anstrengende Reibung entsteht, die so viel Nähe nun mal erzeugt.

Häuser mit sozialem Mehrwert

Auch der Berliner Architekt Winfried Härtel ist schon eine Weile mit dem Bauen und Wohnen in Gemeinschaft beschäftigt. Er gründete 2007, als die ersten Baugruppen und genossenschaftlichen Wohnprojekte ins Leben gerufen wurden, das „Wohnportal Berlin“. Über diese Website suchten Gruppen neue Mitstreiter, fanden interessierte Einzelpersonen bestehende Projekte. Dort wurden Erfahrungen, Namen und Kontakte ausgetauscht – Härtels Wohnportal entwickelte sich über die Jahre zu einer wichtigen Plattform des selbstbestimmten Wohnungsbaus in der Hauptstadt. Eine Erfolgsgeschichte. Heute treibt ihn die Frage um, welches Maß an privater Verfügung über Raum ein Stadtbewohner heute abzugeben bereit ist. „CoHousing Berlin“ heißt sein neues Projekt, in dem es sich auf den ersten Blick auch um Baugemeinschaften und -gruppen dreht. Doch anders als bei der ersten Generation, der es in erster Linie darum ging, zusammen mit mehr oder weniger Gleichgesinnten ein Haus mit separaten Eigentumswohnungen zu errichten, ist beim CoHousing die Bereitschaft nötig, Räume mit anderen zu teilen – und zwar mehr als nur einen Fahrradkeller und den Grillplatz im Hof. „Berlin in seiner zunehmenden Verdichtung bietet wenig Freiräume für gemeinsame Interaktion“, sagt Winfried Härtel. „Die engen Hinterhöfe in den Altbauquartieren sind zu klein, um das vorhandene Bedürfnis nach sozialem Austausch zufriedenzustellen.“ Der einzige Begegnungsraum für die Nachbarn seien dort die unwirtlichen Treppenhäuser; an Räumen für Gemeinsamkeit fehle es. Das Projekt CoHousing setzt genau dort an: Als Mehrgeschosswohnungsbau mit sozialem Mehrwert werden diese Vorhaben so geplant, dass bestimmte Funktionen von Beginn an in gemeinschaftlich zu nutzenden Bereichen platziert werden. Das Haus M29 mit seiner konsequenten Vergemeinschaftung von Funktionen wie Kochen, Essen, Freizeit und Kontemplation erscheint ihm zu ambitioniert: „So ein Modell ist für die meisten eine Überforderung.“ Doch eine politische Ebene spricht er der gemäßigteren Idee vom CoHousing keineswegs ab. Härtel sagt: „Wir leben in einer Share-Economy, in der schon jetzt vieles geteilt wird. Noch geschieht das freiwillig, doch angesichts des knappen und immer teureren Raums in einer Stadt wie Berlin wird die Wohnfläche pro Person kleiner. Dass man Flächen für haushaltsnahe Funktionen oder Arbeit auslagert und mit anderen teilt, erscheint sinnvoll.“

Berücksichtigt man dann noch den Aspekt, dass sich Familiengrößen und Bedürfnisse im Laufe eines Lebens wandeln, stellt sich die Frage nach den baulichen Voraussetzungen für solche Wohnmodelle. „Die Wohnungsgröße lässt sich am schwersten flexibilisieren“, gibt der Architekt zu bedenken. „Also genau jener Bedarf, der sich im Laufe eines Lebens mehrfach wandelt.“ Ein elastischer Grundriss mit Zuschalträumen wäre ein Ansatz.

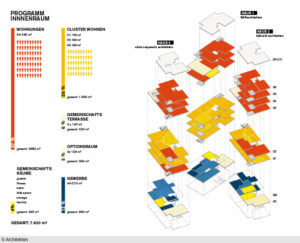

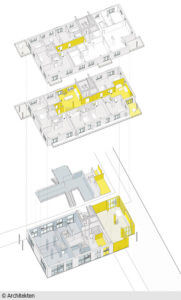

Clusterwohnungen mit Spreeblick

Ein anderer, nicht weniger interessanter Entwurf für gemeinschaftliches Wohnen wurde indes in Berlin-Mitte realisiert. Auf dem „Spreefeld“, einem ufernahen Grundstück auf der Südseite des Flusses, entstanden drei genossenschaftlich organisierte Wohngebäude (Entwürfe: carpaneto.schöningh architekten, fatkoehl Architekten, BARarchitekten, alle Berlin) für insgesamt 44 Parteien. Das Projekt zeichnet sich durch einen fast verschwenderischen Umgang mit Fläche aus, allerdings eine marktunüb-liche Großzügigkeit: Von ihr profitiert in diesem Fall die Öffentlichkeit. Anstatt der behördlich erlaubten 11.800 Quadratmeter Nutzfläche entstanden hier nur 7.800 Quadratmeter. Denn Bauherren wie Architekten wollten durch ihr Projekt die privilegierte Flusslage nicht der Stadt entziehen, sondern das entstehende Quartier so durchlässig, offen und urban wie möglich gestalten. In den einzelnen Häusern bleiben die Erdgeschosse gewerblichen und öffentlichen Nutzungen vorbehalten, und neben gemeinschaftlich genutzten Funktionsbereichen für die Bewohner gibt es sogenannte Optionsräume, die ähnlich wie in der M29 für Initiativen und Aktionen von externen Interessenten gemietet werden können. Auch auf dem Spreefeld wurde mit Wohnformen experimentiert, die das Verhältnis zwischen Mein und Unser, Privatheit und Gemeinschaft neu justieren. So beherbergen die jeweils achtgeschossigen Gebäude neben konventionellen Wohnungen in ganz unterschiedlichen Ausbaustandards sogenannte Clusterwohnungen: Die Ein- bis Drei-Zimmer-Einheiten mit eigenem Bad sind um eine geschossinterne Allmende mit großer Gemeinschaftsküche, Wohn- und Aufenthaltsbereich sowie Terrasse gruppiert und lassen sich wechselnden Familiengrößen und Raumansprüchen anpassen.

Das Interesse an den 2014 fertiggestellten Spreefeld-Wohnungen war so groß, dass die Genossenschaft schon nach kurzer Zeit auf ihrer Website darum bitten musste, von weiteren Bewerbungen abzusehen.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: