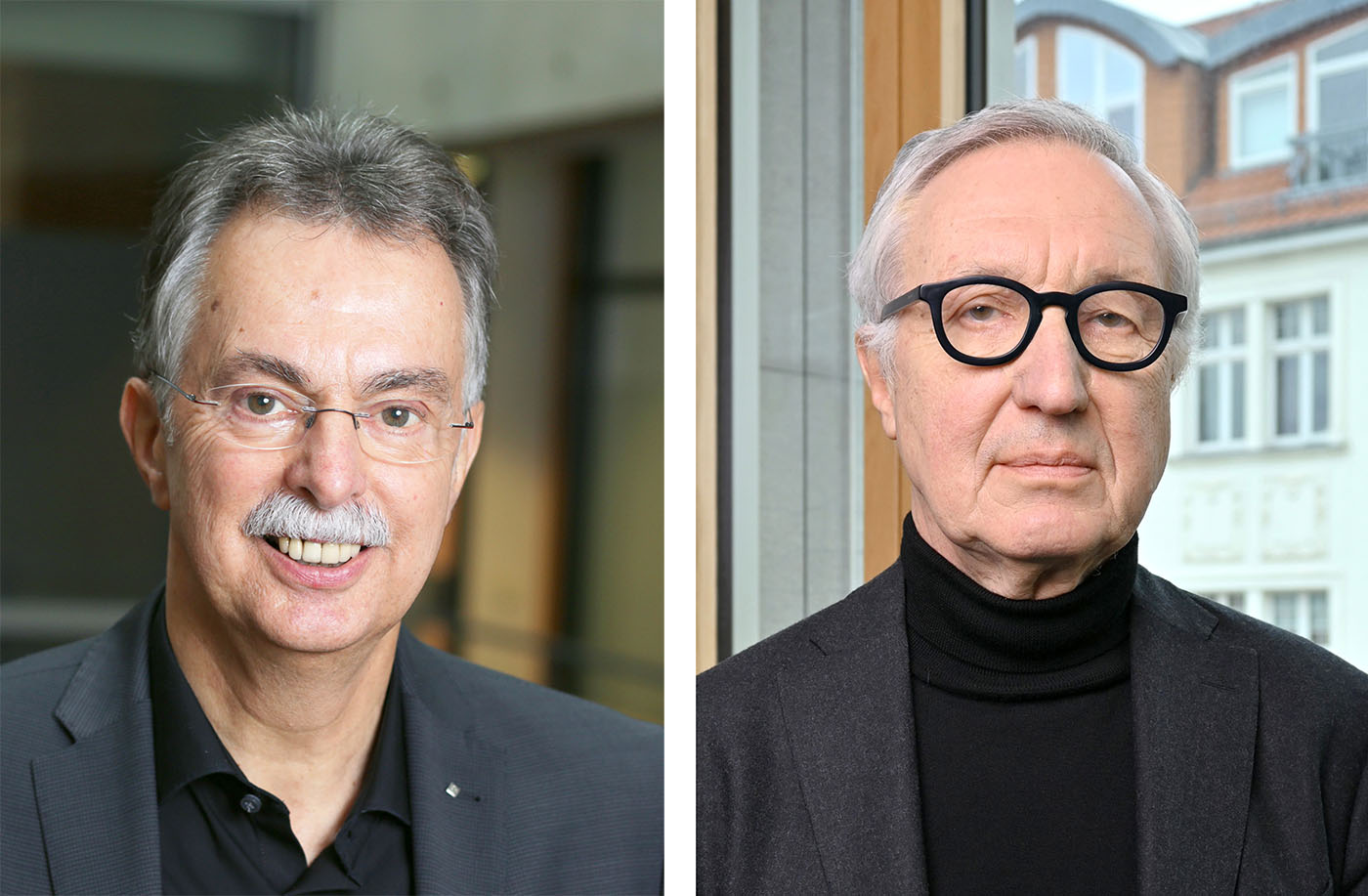

Ernst Uhing (links) ist Mit-Vorstand der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) und Präsident der Architektenkammer NRW. Der Architekt BDB sitzt dem BAK-Ausschuss „Angestellte und Beamte“ vor. Hartmut Rüdiger (rechts) ist stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der ABV. Er ist freischaffender Architekt und war von 2003 bis 2018 Vizepräsident der Architektenkammer Niedersachsen.

Ingo Lammert, ABV e.V.

Dieses Interview zu Versorgungswerk und gesetzlicher Rente ist unter dem Titel „Richtig beobachtet, aber zu kurz gedacht“ im Deutschen Architektenblatt 07-08.2025 erschienen.

Herr Rüdiger, Sie engagieren sich seit vielen Jahren in den Architektenkammern und den Versorgungswerken. Kann man von einer „geregelten“ Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen sprechen?

Rüdiger: Die Möglichkeit, sofort nach dem Studium in ein Versorgungswerk einzutreten, ist für viele Absolventen ein Argument, schnell die Kammermitgliedschaft und damit den Titel „Architekt“ zu erreichen. Versorgungswerke gibt es, weil es Kammern gibt. Kammern und Versorgungswerke müssen an einem Strang ziehen und das tun sie nach meiner Wahrnehmung sehr intensiv.

Herr Uhing, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht das Versorgungswerk für die Kammermitgliedschaft?

Uhing: Kammer und Versorgungswerk bilden ein Gesamtpaket. Die Mitgliedschaft in der Kammer ist insbesondere berufspolitisch wichtig, denn diese führt nicht allein Aufsicht über ihre Mitglieder, sondern eröffnet auch die Möglichkeit zu einer verlässlichen, die Besonderheiten dieses großartigen Berufes berücksichtigenden Altersvorsorge. Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk sehe ich daher auch als ein Qualitätskriterium der freiberuflichen Berufsausübung.

Es wird bemängelt, dass die Renten von Versorgungswerksmitgliedern nicht oder nur sehr gering dynamisiert werden. Nun steigen die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent. Wie erklären Sie das den Angehörigen der freien Berufe?

Rüdiger: Im Fokus der Kritik steht, dass die erzielte Dynamisierung des jeweiligen Versorgungswerkes die jährliche Inflationsrate der letzten Jahre nicht erreicht hat. Besonders sichtbar wird dies, wenn auch noch die jährliche Erhöhung der gesetzlichen Rente mehr Prozentpunkte ausweist als die Dynamisierung des Versorgungswerkes. Die kritisierten Unterschiede sind richtig beobachtet, aber trotzdem zu kurz gedacht.

Ein häufiges Missverständnis ist es, die Dynamisierung der Versorgungswerke mit der Anpassung der gesetzlichen Rente eins zu eins zu vergleichen. Doch die Rentenmodelle folgen unterschiedlichen Systemen: Während die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung an der allgemeinen Lohnentwicklung orientiert ist, werden die Renten der Versorgungswerke finanzmathematisch durch die erwirtschafteten Erträge bestimmt.

Wie gehen die Versorgungswerke bei der Verrentung der Erträge vor?

Rüdiger: Jedes Versorgungswerk legt längerfristig seinen sogenannten Rechnungszins fest, von dem es glaubt, dass bei vorsichtiger Kalkulation am Kapitalmarkt Erträge in mindestens entsprechender Höhe erzielt werden. Dieser Zinssatz ist bei der Bilanzierung der erworbenen Ruhegeldansprüche der Versichertengemeinschaft im Versorgungswerk bereits eingerechnet.

Wird die Rente dann beantragt, werden für die Berechnung der Höhe der Rente nicht nur die bis dahin gezahlten Beitrage und die bis dahin gewährten Dynamisierungen mit dem Rechnungszins verzinst, sondern auch der verbleibende, durch die Rentenzahlungen natürlich geringer werdende, Kapitalstock. Durch diese Vorabverzinsung des Kapitals auch während der Laufzeit der Rente ergibt sich eine hohe Rente von der ersten Rentenzahlung an.

Da insbesondere bei einem hohen Rechnungszins das Dynamisierungspotenzial begrenzt ist, können Mitglieder in Versorgungswerken nicht davon ausgehen, dass durch die Dynamisierungen von Renten ein durch die Inflation eintretender Kaufkraftverlust vollständig ausgeglichen wird. Dies wird aber dadurch kompensiert, dass durch den Rechnungszins eine hohe Ausgangsrente gezahlt wird. Bei allen Versorgungswerken, deren Zahlen mir bekannt sind, liegt die Ausgangsrente deutlich über der Rente, die bei gleichen Einzahlungen in die gesetzliche Rente gezahlt würde.

Wie sieht denn ein zahlenmäßiger Vergleich zwischen Versorgungswerk und gesetzlicher Rente konkret aus?

Uhing: In den vergangenen 25 Jahren betrug die durchschnittliche Anpassung der gesetzlichen Rente anfangs 0,98 Prozent im Westen und 1,18 Prozent im Osten und stieg dann auf 1,97 Prozent im Westen und 2,84 Prozent im Osten. Das liegt unter oder im Bereich des durchschnittlichen Rechnungszinses der Versorgungswerke, der je nach Versorgungswerk zwischen 2,00 Prozent und 4,00 Prozent liegt. Lediglich in den ersten fünf Jahren der 2020er-Jahre dynamisierte die gesetzliche Rentenversicherung mit jahresdurchschnittlich 3,55 Prozent im Westen und 4,29 Prozent im Osten, bedingt durch inflationsgetriebene hohe Lohnanpassungen (mit einem Ausreißer nach unten im Coronajahr 2021).

Die Höhe der Rente ergibt sich ja aus dem Rechnungszins plus den Dynamisierungen und hier liegen die Versorgungswerke, abgesehen von wenigen Jahren hoher Rentenanpassungen, deutlich vor der gesetzlichen Rente. Das gilt auch, wenn man bei der gesetzlichen Rente deren Beitrag zur Krankenversicherung addiert.

Ist zukünftig wieder mit einer stärkeren Dynamisierung aus dem Versorgungswerk und einer höheren Rente zu rechnen?

Uhing: Das hängt davon ab, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln. Versorgungswerke tragen eine doppelte Verantwortung: Sie müssen eine möglichst hohe Rente zusagen und diese Zusage muss sicher sein. Es geht um die richtige Mischung in der Kapitalanlage zwischen sicheren Anlagen, die naturgemäß weniger Rendite bringen als festverzinsliche Papiere, und renditestarken, aber risikobehafteten Anlagen. Die Jahre extrem niedriger, teilweise negativer Zinsen für sichere Anlagen haben dieses Gleichgewicht belastet. Aber wir sehen jetzt schon durch den allgemeinen Zinsanstieg, dass diese Belastung abnimmt und wieder höhere Renditen ohne allzu große Risiken erzielbar sind.

Wie beständig und verlässlich ist die kapitalgedeckte Altersvorsorge?

Rüdiger: Die Niedrigzinsphase haben die Versorgungswerke durch Portfolio-Umschichtungen bei gleichzeitigem Ausbau der Risikovorsorge gut bewältigt. Es zählt zu den wichtigen Aufgaben eines Versorgungswerkes, regelmäßig die mittel- und langfristige Übereinstimmung zwischen den Vermögensanlagen und den Vorsorgeverpflichtungen zu überprüfen. Versorgungswerke gehen also bewusst Risiken bei der Kapitalanlage ein – sonst würden die hohen Eingangsrenten nicht möglich sein. Sie begrenzen diese Risiken insbesondere auch durch eine breite Streuung der Anlagen.

Dennoch bleibt die Sorge, dass Fehlinvestitionen nachhaltig zu Problemen und damit zu strukturellen Veränderungen führen, oder?

Uhing: Sie sprechen die Berichterstattung zum Berliner Versorgungswerk der Zahnärzte an. Allerdings hat in diesem Fall selbst die Aufsichtsbehörde erklärt, dass die Anlagen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben erfolgten. Das bedeutet für mich: Es gibt bei jedem Versorgungswerk verschiedene Kontrollstrukturen, die eine weitgehende Sicherheit der Anlagen gewährleisten. Das verhindert leider nicht Verluste im Einzelfall, diese dürfen allerdings nicht mit einem Ausfall aller Kapitalanlagen gleichgesetzt werden.

Raten Sie auch heute noch einem jungen Architekten, in das Versorgungswerk einzutreten?

Uhing: Auf jeden Fall. Die Pflichtmitgliedschaft ist integraler Bestandteil der Berufsausübung. Insbesondere für einen jungen Architekten lohnt es sich, Mitglied im Versorgungswerk zu werden. Kurz gesagt: Je länger man in einem Versorgungswerk Mitglied ist und je länger man entsprechend auch Beiträge einzahlt, desto besser. Aufgrund des Zinseffekts führen gerade die „jungen Beiträge“ zu der höchsten Rendite in den Versorgungswerken, die eine altersgerechte Verrentung berechnen. Und: Versorgungswerke sind demografiefest und haben damit eines der größten Probleme der Alterssicherung gelöst.

Wie Sie bei der Versorgungswerkrente hohe Beiträge für die Krankenversicherung vermeiden, lesen Sie in einem weiteren Beitrag. Zu diesem Aspekt gibt es auch ein umfangreiches Informationspapier der Budnesarchitektenkammer.

Franca Bauernfeind ist Referentin für Kommunikation der ABV e. V.