Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Urbane Dörfer“ im Deutschen Architektenblatt 07.-08.2025 erschienen.

Die Zeit der Wohnmaschinen ist vorbei. So groß der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum aktuell sein mag: Wohnungsbau, auch der geförderte, muss heute Adressen bilden, Aneignung ermöglichen, Identität stiften. Besonders die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig etwa ein bespielbares Wohnumfeld ist, das Menschen so etwas wie Heimat bieten kann – gerade wenn sie wie heute häufig unfreiwillig aus anderen Ländern kommen.

Regensburger Viertel in Nürnberg: klassische Stadtbaukunst im Mietwohnungsbau

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise überprüfte man daher auch in Bayern die verfügbaren Restflächen. Ein 3,9 Hektar großes Areal im Südosten von Nürnberg, isoliert zwischen Bahn und vierspuriger Bundesstraße gelegen, war bestens erschlossen, nur elendig laut. Wohnräume wären hier zu zwei Seiten nicht zulässig. Trotzdem lobte das Siedlungswerk Nürnberg 2016 einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für ein Quartier mit bis zu 600 kostengünstigen Wohnungen, etwas Gewerbe und einer Kita auf dem Areal aus. Das Stichwort „Lärm“ fiel in der Ausschreibung ganze 18 Mal.

Das von lärmender Infrastruktur umzingelte Regensburger Viertel am Stadtrand von Nürnberg ist dicht, aber differenziert. Jedes Gebäude bildet eine erkennbare Adresse.

Marcus Bredt

Dörfliche Umgebung in großem Maßstab

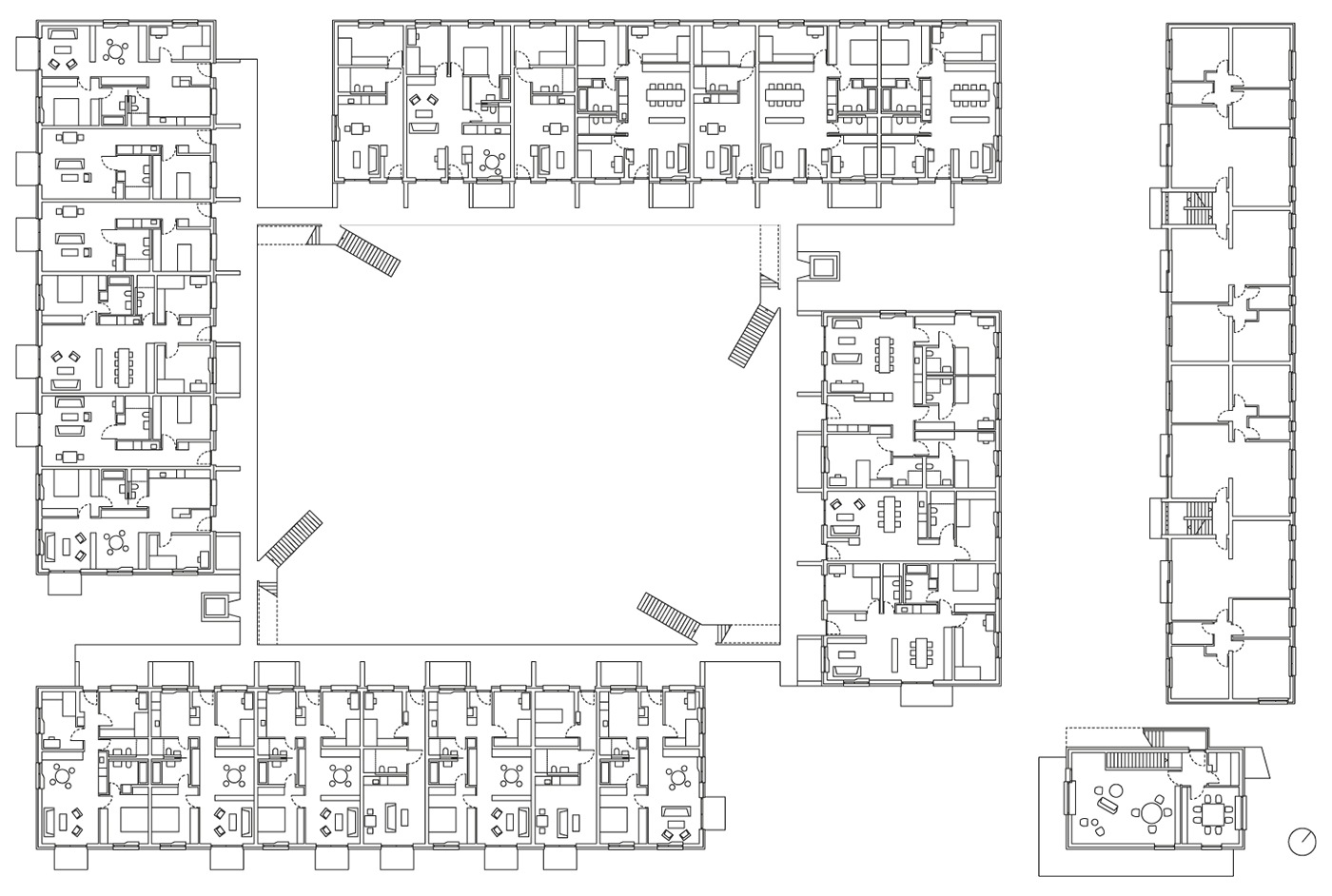

Behles & Jochimsen aus Berlin überzeugten mit einem Konzept, das der rauen Nachbarschaft eine heile, fast dörfliche Umgebung entgegensetzt. Das in knapp drei Dutzend Häuser aufgeteilte bunte „Regensburger Viertel“ (benannt nach der Bundesstraße) mag an das südfranzösische Port Grimaud erinnern, das auch Vielfalt aus dem Nichts erschuf.

Man kann das dörfliche Bild, in Sichtweite des Reichsparteitagsgeländes, als eskapistisch und unehrlich empfinden, denn tatsächlich steckt hinter der Buntheit ja nur ein Bauherr. Doch tatsächlich gelingt es den Architekten mit dem Rückgriff auf Regeln des vernakulären Städtebaus, ein Gefüge aus einprägsamen Räumen zu schaffen. Über zwei Torhäuser betritt man die engen Gassen, denen relativ weite Höfe gegenüberstehen. Am zentralen Platz, der durch leichtes Verdrehen der Baublöcke entsteht, bildet die Kita in der Raumflucht ein Ziel. Das ist klassische Stadtbaukunst.

Den Stadteingang an der Bundesstraße markiert ein Elfgeschosser. Im Vordergrund Albert Speers Arbeiterhäuser für das Reichsparteitagsgelände.

Marcus Bredt

Höhenstaffelung mit Landmarke

Die Häuser, geschickte Variation einer Handvoll Spännertypen, staffeln sich von vier auf sechs Geschosse. Nur an einer Ecke ragt ein Elfgeschosser als Landmarke heraus. Zum Teil handelt es sich um Lärmschutz-Grundrisse.

Die Fenster sind nach außen hin klein gehalten, aber lebendig gruppiert und mit weißen Faschen gerahmt, sodass keine Monotonie aufkommt – zu den grünen Höfen hingegen bodentief, hier gibt es auch Balkone. Ein sechsstöckiges Parkhaus besetzt die lauteste Breitseite.

381 Wohnungen, davon 45 Prozent gefördert, die Kita sowie etwas „stilles Gewerbe“ bilden eine ziemlich abgeschlossene Welt (die benachbarte rigide Siedlung aus Satteldachhäusern, von Albert Speer für die am Reichsparteitagsgelände eingesetzten Zwangsarbeiter errichtet, harrt noch der Umnutzung).

Auch die Treppenhäuser im Nürnberger Quartier fallen durch Farbakzente, Natursteinböden und Holztüren positiv auf.

Marcus Bredt

Kalksandstein mit WDV

Konstruktiv bestehen die Blöcke aus Kalksandstein mit Fertigteildecken. Dass die Fassaden ein Wärmedämmverbundsystem tragen und die Fenster aus Kunststoff sind, überspielt ein mineralischer Dickputz von angenehm haptischer Qualität. Sockel und Attika heben sich ab, die ersten Wohnungen liegen im Hochparterre. Die Eingänge rahmen Klinker-Riemchen.

In den ebenfalls farbig akzentuierten Treppenhäusern leistete man sich Holztüren und Natursteinboden. Ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk in einem der Torhäuser versorgt alle Blöcke mit Strom und Wärme. Energiestandard ist KfW 55.

Die Kita liegt am zentralen Platz des Viertels.

Marcus Bredt

Mietwohnungsbau mit niedrigen Baukosten dank Wiederholungen

Dank modularer Wiederholung gelang es, die 2024 fertiggestellte Anlage für günstige 2.350 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche in den Kostengruppen 3 und 4 zu realisieren. Für Behles & Jochimsen war es das erste große städtebauliche Projekt im Wohnungsbau, das sie vom Wettbewerb über den Rahmenplan bis zur Ausführungsplanung betreuen konnten. Topos aus Berlin waren die Landschaftsarchitekten.

Ruhige Wohnhöfe trotz lauter Umgebung

Das ungewöhnliche „Bonbon-Konzept“, wie es Architekt Armin Behles bezeichnet, bewährt sich offenbar in der Benutzung. Die autofreien, ziemlich steinernen Gassen stehen im Gegensatz zu reich bepflanzten Höfen. So entstehen zumeist angenehme Nachbarschaften, angesichts der lauten Lage erstaunlich ruhig und augenscheinlich ohne Dichtestress. Auch wenn dieses simulierte Stück Stadt ohne Bürgerbauherren, also aus einer Hand, entstand, wirkt es lebendig und gepflegt.

Franklin Village in Mannheim: ein Mietwohnungsbau voller Leben

Ein solches urbanes Dorf war ausdrücklich das Ziel beim zweiten Projekt, dem Wohnhof „Franklin Village“ in Mannheim. Er liegt im größten, immerhin 144 Hektar messenden Konversionsgebiet „Franklin“ der badischen Stadt (und trägt verwirrenderweise denselben Namen). Wo bis 2011 US-Soldaten in strengen, wie aus der Strangpresse produzierten Zeilenbauten wohnten, steht heute ein vielfältiger neuer Stadtteil für rund 9.000 Menschen vor der Fertigstellung.

Farbig lasierte Schotten helfen in der rationellen Holzkonstruktion bei der Orientierung.

Jan Bitter

Umstrittener Masterplan

Auf einen Rahmenplan des dänischen Architekturbüros Tegnestuen Vandkunsten von 2014, der einen Teppich aus niedrigen Höfen unter Einbeziehung vieler Bestandsbauten vorsah, folgte noch im selben Jahr ein Masterplan für den zentralen Bereich von MVRDV aus den Niederlanden.

Dieser wich mit vier Hochhäusern ganz wesentlich von der egalitären Vision der Dänen ab, die sich heute von dieser plakativen Überhöhung distanzieren, die in Anlehnung an die Vorgeschichte des Ortes das Wort HOME formt: „Das ist weit weg von unserem Konzept“, sagt Vandkunsten-Partner Nel Jan Schipull auf Anfrage. „Gebäude, die Buchstaben ähneln, überschatten den besten Masterplan“, findet er.

Das Mannheimer Konversionsgebiet Franklin ist eine Mischung aus Blöcken, Zeilen und einigen umstrittenen Hochhäusern in Buchstabenform. In der unteren Mitte das „Franklin Village“ (vier dunkle Riegel und aufgestockte Zeile).

MWSP/Johannes Vogt

Typische Struktur für Konversionsgebiete

Heute sind drei dieser seltsamen Signature Buildings Realität, und auch wenn deren Vermarktung dem Vernehmen nach schlecht läuft, prägen sie das Erscheinungsbild des neuen Stadtteils zumindest von Weitem. Doch zum Glück gibt es auf der Ebene darunter eine unspektakuläre Struktur aus offenen Blöcken und Höfen, teils kombiniert mit ertüchtigten Bestandsbauten und eingebettet in Grünzüge.

In diese stabile, gut en gros zu vermarktende (und deshalb in vielen neueren Stadterweiterungen anzutreffende) Grundtextur des Viertels fügt sich der Wohnhof „Franklin Village“. Als eine der letzten blockgroßen Parzellen wurde für ihn ein recht zentral gelegenes Areal in einem Konzeptverfahren vergeben, das – ausnahmsweise, muss man leider sagen – soziale und ökologische Maßstäbe anlegte.

Der Innenhof des „Franklin Village“ bildet die soziale Mitte des Neubaugevierts. Über die breiten Laubengänge werden die Wohnungen erschlossen. Vier Treppen und zwei Aufzüge vernetzen die umlaufenden Decks.

Jan Bitter

Wohnhof mit offener Erschließung

So entstand nach Plänen von Sauerbruch Hutton aus Berlin mit Idealice Landschaftsarchitekten aus Wien ein hölzernes Neubaugeviert. Die Altbauzeile in seinem Rücken wurde von drei auf fünf Etagen aufgestockt. Da der Bebauungsplan für den Hof nur drei Geschosse vorsah – und die hier noch verlangte Tiefgarage auf den Blockrand begrenzt ist –, ist der grüne, später einmal mit hohen Bäumen bestandene Innenhof ganztags besonnt.

Er bildet auch die soziale Mitte, auf den die Erschließung ausgerichtet ist: quasi der Dorfplatz des „Village“. Breite Laubengänge säumen nämlich die kompakten Holzquader der insgesamt 90 Wohnungen (mit Altbau). Vier Treppen und zwei Aufzüge verbinden die umlaufenden Decks, die sich in einen als Fluchtweg frei zu haltenden Gang und einen mit 1,60 Meter etwa ebenso breiten Freisitz vor den Wohnungstüren gliedern. Letzteren trennen vorspringende Schotten vom Nachbarn, die die Auskragung der Laubengänge abfangen.

Die Laubengänge gehen in Freisitze vor den Wohnungstüren über.

Jan Bitter

Lebendige Hausgemeinschaft im Mietwohnunsgbau

An Bruno Taut angelehnte farbige Lasuren untergliedern diese serielle Struktur, sodass die eigene Bleibe identifizierbar wird – wobei die Bewohnerschaft auch schon viele eigene persönliche Zutaten zur Beheimatung beigesteuert hat. Es gibt gemütliche Sitzecken, Rabatten, einen Kleintierauslauf, ein Tauschbörsen-Regal sowie die üblichen Stiefelstapel und Kinderfahrzeuge.

Das Ganze macht schon nach wenigen Monaten einen in jeder Hinsicht bunten, belebten Eindruck. Und auch Bewohner bestätigen, dass am Hof ein gutes Einvernehmen besteht und regelmäßig Feste gefeiert werden. Offenbar hat die Hausverwaltung die Bewohnerschaft handverlesen und auf Verträglichkeit und soziale Mischung geachtet. So gibt es auch eine Clusterwohnung, und in eine Erdgeschosswohnung zog eine behinderte Frau mit Betreuungsbedarf ein.

An der Blockecke zum „Loop“, dem Rundweg des Stadtteils zum Joggen oder Radeln, fand das Gemeinschaftshaus Platz, in dem es einen Saal mit Küche sowie eine Dachterrasse unter altem Baumbestand gibt. Im Keller kann eine Fahrradwerkstatt genutzt werden. Eine Quartiers-App vernetzt die Bewohnerschaft.

Laubengänge sind hier mehr als Erschließung

Der immer wieder erhobene Vorwurf, Laubengänge seien unbeliebt wegen der sozialen Kontrolle, wird hier entkräftet. Zwar muss man schon etwas Offenheit mitbringen, um so zu wohnen – zumal an zweien der Quader keine Balkone auf der Rückseite zulässig waren. Doch Lage und Form der Treppen sorgen dafür, dass jeweils nur maximal zwei Nachbarwohnungen passiert werden müssen, um zur eigenen Wohnung zu gelangen.

Das funktioniert dem Augenschein nach gut. Es gibt keine krampfhaften Abgrenzungsversuche, die von den Planern im Erdgeschoss angebotenen Rankgerüste zwischen den Parteien liegen weitgehend brach. Ein schönes Detail sind die Fensterbrüstungen, die breit und 40 Zentimeter niedrig gehalten sind. Sie eignen sich dazu, bequem zu sitzen und entspannt aus der „Höhle“ zu lugen.

Mietwohnungsbau mit Sozialwohnungen

Soweit sich ein Dorf einfach aus dem Nichts erschaffen lässt, haben Planer und Bauherr (ein wirklich aufgeschlossener Investor) also alles richtig gemacht. Wie in Nürnberg ermöglichte eine rationelle Konstruktion mit weitgehender Vorfertigung die zahlreichen Extras.

Die Auslagerung der Erschließung in den kalten Bereich half zudem: Das Verhältnis von Nutzfläche zu Bruttogrundfläche ist 0,8. Auch hier handelt es sich, man glaubt es kaum, nicht um eine Baugemeinschaft, sondern um Mietwohnungen, die teilweise gefördert sind. Die Baukosten blieben deshalb im Förderrahmen.

Das „Franklin Village“ (rot markiert) innerhalb des Kosversionsgebietes der ehemaligen Franklin-Kaserne.

sauerbruch hutton

Förderung für Holzbau

Land und EU steuerten Holzbau-Fördermittel für die im Holzrahmenbau errichteten Quader bei, die eine geschickt variierte vertikale Lattung aus Weißtanne kleidet. Die grau lasierte Haut überspielt die geschossweisen Stöße der Konstruktion. Raffiniert sind auch die Geländer aus Edelstahl, wenn jedoch vielleicht für Kinder ein wenig scharfkantig.

Ohne aufwendige Haustechnik wird für das Ensemble der KfW-55-Standard erreicht. Im Holzbau ist eine frühzeitige Beteiligung der Fachplaner hilfreich: Hier geschah das bereits in der Mitte von Leistungsphase 2. Sauerbruch Hutton konnten das Projekt bis Leistungsphase 7 betreuen (plus künstlerische Oberleitung in Phase 8).

Konjunkturbedingt liegt Mietwohnungsbau auf Eis

Zwischen sehr viel mittelmäßiger Architektur erregt der kommunikative Hof Aufsehen. Büropartnerin Vera Hartmann reiste kürzlich eigens an, um Vertreter der Bewohnerschaft für Führungen zu schulen. Dennoch gibt es gerade konjunkturbedingt kein Folgeprojekt: „Alle unsere Wohnbauprojekte liegen derzeit auf Eis“, klagt Hartmann beim gemeinsamen Besuch.

Das ist sehr schade, denn: Trotz unterschiedlicher Lage, Konstruktion und Maßstäblichkeit zeigen die beiden „Dörfer“ in Nürnberg und Mannheim, dass selbst im kostengünstigen Wohnungsbau Individualität, Ästhetik, Aneignung, kurz: Heimat möglich ist.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: