Die Hauptausstellung „Intelligens.Natural.Artificial.Collective“ im Arsenale spannt den Bogen von der Urhütte bis zur Besiedelung des Weltraums.

Andrea Avezzù

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Bauen als Überlebensfrage“ im Deutschen Architektenblatt 07.-08.2025 erschienen.

Die großen Fragen der Architektur und des Urbanismus, spektakulär inszeniert – mit dieser Erwartung kommen alle zwei Jahre eine Viertelmillion Neugierige zur Architektur-Biennale nach Venedig (bis 23. November). Kurator Carlo Ratti hat die klassische Idee einer kuratierten Ausstellung bereits im Vorfeld umschifft und mit einem Open Call eine Rekordanzahl von 750 Teilnehmenden und 300 Projekten ins Arsenale geholt: Entsprechend übervoll sind die Hallen, eine wimmelnde Messe der Ideen.

Das Universum, das Ratti unter dem Motto „Intelligens.Natural.Artificial.Collective“ präsentiert, spannt den Bogen von der Urhütte bis zur Besiedelung des Weltraums – wobei er mit einem Seitenhieb auf Elon Musk verkündet, es sei doch wesentlich einfacher, das Leben auf der Erde an den Klimawandel anzupassen, als den Mars zu besiedeln.

Bananenfasern und Betonmodule

Und so finden sich neben Robotern und anderen technikverliebten Projekten auch zahlreiche Lo-Fi-Lösungen mit immer neuen oder alten Baumaterialien, von Bananenfasern bis Seegras, Algen, Mineralien und Muscheln.

Die Basic Service Unit des chilenischen Büros Elemental und des Betonherstellers Holcim.

Federico Vespignani Celestia Studio

Zusammengehalten wird die Show am Ende durch den Appell an das Kollektiv: Nur gemeinsam könne man die Anpassung an den Klimawandel und zugleich die Behausung der Ärmsten schaffen, sei es mit politischen Initiativen wie dem House Europe zur Transformation des Bestands oder mit industrieller Fabrikation wie der Basic Service Unit, die das chilenische Büro Elemental mit dem Betonhersteller Holcim präsentierte, einem Bausystem aus CO2-speicherndem Kompositmaterial.

Deutscher Pavillon

Klimaanpassung ist das beherrschende Thema, auch in den Giardini. Der deutsche Pavillon unterzieht Städte und Besucherinnen einem Stresstest und macht in einer raumfüllenden Videoinstallation auf die Überhitzung von Städten und die Hitzetoten Europas aufmerksam.

Zur Abhilfe schickt das Kuratorenteam (Elisabeth Endres, Nicola Borgmann, Gabriele Kiefer, Daniele Santucci) Hunderte Projekte von Landschaftsarchitekten ins Rennen. Bäume pflanzen statt schwitzen, so lautet die Botschaft: plakativ genug, um im Getümmel der Biennale hängen zu bleiben.

Installation im deutschen Pavillon

Felix Torkar

Polnischer Pavillon

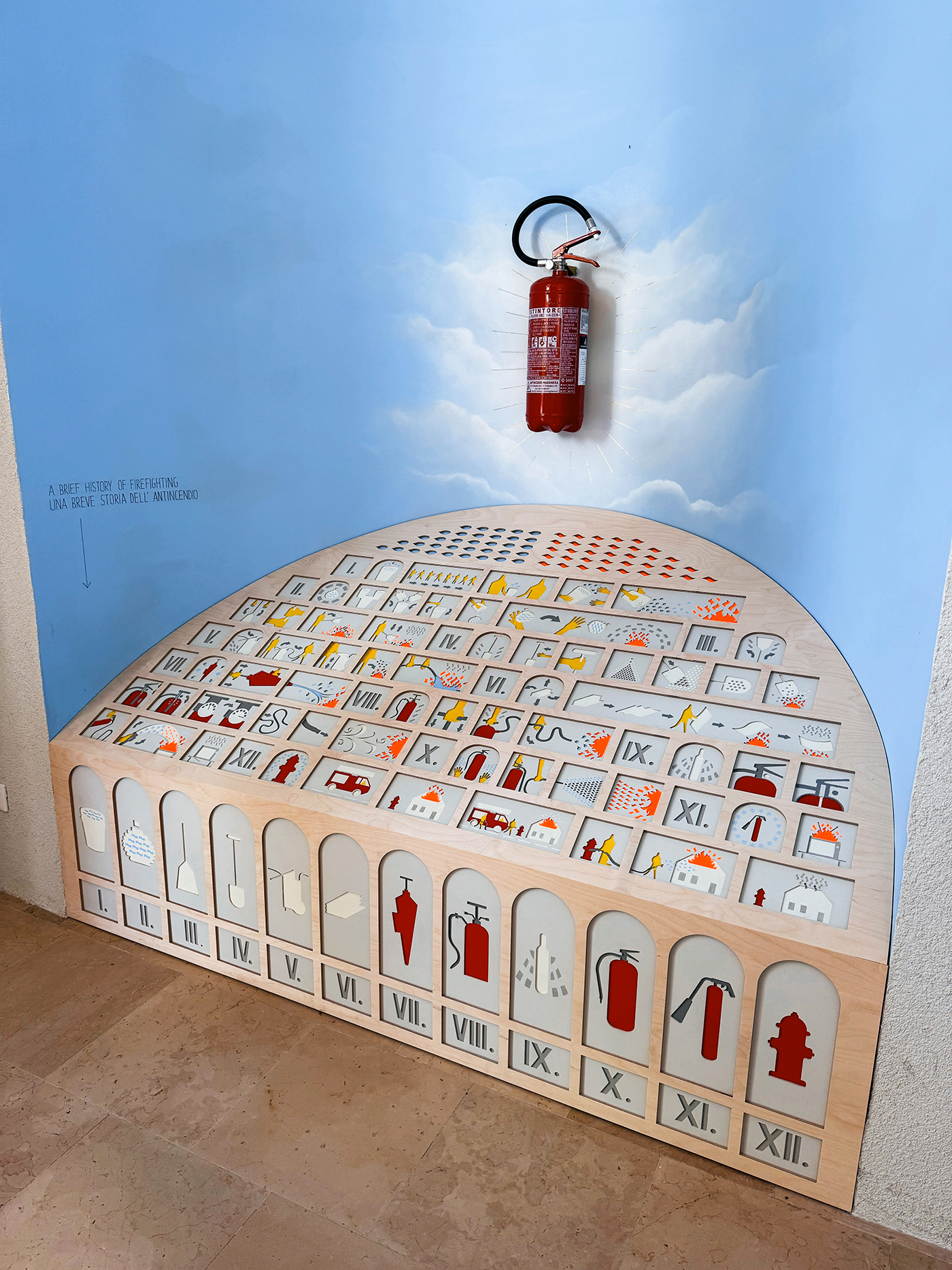

Wer in Venedig nach Themen jenseits der Klimafrage sucht, wird in den Länderpavillons mitunter fündig: Der polnische Pavillon stellt mit der von Maciej Siuda kuratierten Ausstellung die Frage nach dem Sicherheitsbedürfnis in Zeiten der Ungewissheit und verbindet mit einem Augenzwinkern funktionale Elemente wie Feuerlöscher und Notausgänge mit jahrhundertealten spirituellen Symbolen und Ritualen.

Installation im polnischen Pavillon

Felix Torkar

Japanischer Pavillon

Im japanischen Pavillon löst Jun Aoki mit seiner fantastischen Videoinstallation die Grenzen zwischen Mensch und Architektur auf und bringt Wände und Pflanzen zum Sprechen.

Installation im japanischen Pavillon

Luca Capuano

Libanesischer Pavillon

Auch Kriegsfolgen bleiben nicht außen vor: Der Nahostkonflikt spiegelt sich leise und umso eindrucksvoller im libanesischen Pavillon, in dem das Collective for Architecture Lebanon (CAL) den Ökozid durch israelische Phosphorbomben dokumentiert und Wege zur Regeneration aufzeigt.

Installation im libanesischen Pavillon

Andrea Avezzù

Dänischer Pavillon

Architektur findet sich eher selten, eigentlich nur im Rückblick auf die Geschichte, im Kleinen oder als Sanierung. Wie schön das sein kann, zeigt der dänische Pavillon: Kurator Søren Pihlmann gibt sich bodenständig mit Bohrmaschine und macht die laufende Sanierungsbaustelle des in den späten 1950er-Jahren von Peter Koch erbauten Pavillons zum Ausstellungsstück: Materialien und Bruchstücke werden inszeniert und als Rampen, Tische und Bänke wiederverwertet.

Installation im dänischen Pavillon

Felix Torkar

US-Amerikanischer Pavillon

Die US-Amerikaner wiederum ziehen sich mit einem harmlos-entspannten Thema aus der Affäre: Die Porch, die überdachte Veranda, wird zum typisch amerikanischen Architekturelement stilisiert.

Installation vor dem Pavillon der USA

Felix Torkar

Vor dem Pavillon laden willkommene Sitzgelegenheiten zum Verschnaufen ein – das eigens gebaute Vordach aus Holz ist allerdings so gigantisch groß, dass dafür wohl ein kleines Wäldchen abgeholzt werden musste.

Doris Kleilein ist Architektin, Autorin und Verlegerin in Berlin

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: