Text: Cornelia Dörries

Die immer gleichen Bilder von erschöpften Menschen in überfüllten Zeltstädten, Containerdörfern und Turnhallen lassen schnell vergessen, dass es bei der Unterbringung von Flüchtlingen längst nicht mehr nur um Notaufnahmelager geht, sondern um mittel- und langfristige Lösungen für die dauerhafte Integration von möglicherweise Millionen Menschen. Viele der mit Migration zusammenhängenden Bauaufgaben gehörten bislang nicht zum Arbeitsalltag von Architekten und Stadtplanern. So sucht man derzeit noch vergeblich nach guten architektonischen Konzepten für eine Erstaufnahmeeinrichtung oder eine Gemeinschaftsunterkunft, während die Anbieter von Containern, Zelten und Traglufthallen im Moment ein glänzendes Geschäft machen. Doch auch wenn den Städten und Gemeinden in der akuten Notsituation kaum Alternativen zu diesen Provisorien bleiben, müssen sie sich spätestens jetzt mit städtebaulichen und architektonischen Strategien für die mutmaßlich anhaltende Zuwanderung auseinandersetzen.

Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, haben es zunächst lediglich über die Grenze geschafft. Angekommen sind sie indes nur am Anfang eines langen, bürokratisch geregelten Transits, der sie durch eine Vielzahl unterschiedlicher Räume schleust, die in ihren Funktionszuweisungen in erster Linie den jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Status der dort Untergekommenen widerspiegeln. Klingt kompliziert? Ist es auch. Denn der große Zustrom an Zuwanderern teilt sich im Zuge der administrativen Bearbeitung in juristisch heterogene Gruppen: Asylsuchende, anerkannte Asylbewerber, nicht anerkannte Asylbewerber und Geduldete. Dem jeweiligen Aufenthaltsstatus entsprechend, wird neben der Arbeitserlaubnis auch die Art der Unterbringung geregelt.

Willkommenskultur ohne Baukultur

Das erste Dach über dem Kopf eines Flüchtlings gehört hierzulande einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung. So will es das Gesetz. Dort leben Asylbewerber bis zu sechs Monaten; mindestens aber so lange, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Anerkannte Bewerber dürfen nach spätestens sechs Monaten in eine Gemeinschaftsunterkunft oder, falls verfügbar, in eine Wohnung ziehen. Asylbewerber ohne Aussicht auf Anerkennung müssen bis zum Abschluss ihres Verfahrens in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen bleiben.

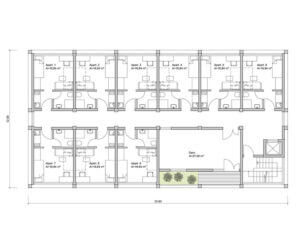

Dabei handelt es sich um schlichte, auf das Nötigste reduzierte Massenunterkünfte – mit Schlafsälen, Sanitärbereichen, einer zentralen Kantine sowie Räumen für Arzt und Polizei. Einrichtungen ab einer Größe von 500 Personen verfügen außerdem über eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das für die Prüfung und Entscheidung der Asylanträge zuständig ist. Weil die räumlichen Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen überall erschöpft sind, werden bestehende Anlagen oft um Zelte oder Container ergänzt. Die politisch-rechtliche Situation der Flüchtlinge spiegelt sich in der Gestalt und räumlichen Verfassung dieser oft provisorisch eingerichteten Unterkünfte wider. Sie dürfen nicht arbeiten, sind an die Residenzpflicht gebunden und können sich aufgrund des während der Erstaufnahme geltenden Sachleistungsprinzips auch nicht mehr eigenständig versorgen. Ihnen bleibt in dieser erzwungenen Passivität alles versagt, was zu einer autonomen Raumaneignung gehört. Diese fordistische, rein bürokratischen Maßgaben gehorchende Massenunterbringung ist räumlich und funktional die Antithese der politisch und zivilgesellschaftlich gewollten „Willkommenskultur“. Die hiesige Baukultur ist den Nachweis ihrer Willkommensqualitäten bislang schuldig geblieben.

Keine Chance auf Wohnungen

Wohin die Flüchtlinge mit einem bewilligten Asylantrag nach der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung ziehen, ist zunächst ein bürokratischer Akt, der über den sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ geregelt ist. Er wird jährlich für jedes Bundesland auf Grundlage der jeweiligen Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl ermittelt und schreibt den Ländern bestimmte Aufnahmequoten vor. Zudem spielt es auch eine Rolle, welche Außenstelle des BAMF für das Herkunftsland des Antragstellers zuständig ist und ob der Flüchtling bereits in Deutschland lebende Angehörige hat. Die Verteilung der Zugezogenen auf die einzelnen Kommunen ist dann Ländersache. So weit die Theorie. Praktisch sind in vielen Orten alle Kapazitäten der sogenannten „Anschlussunterbringung“ ausgereizt; die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte sind von den Erstaufnahmeeinrichtungen oft kaum mehr zu unterscheiden: Auch wer einen erfolgreichen Asylantrag vorweisen kann und damit berechtigt wäre, eine eigene Wohnung zu beziehen, muss oft mit einem Schlafplatz in Zelten, Traglufthallen und Containerzeilen vorliebnehmen. Die Verantwortlichen greifen angesichts des akuten Drucks notgedrungen zu denselben provisorischen Mitteln wie bei der Erstaufnahme.

Ausgemusterte Kasernen, leer stehende Gewerbe- und Lagerflächen, Turnhallen, ungenutzte Klinikgebäude – praktisch überall wird jetzt Bestand notdürftig hergerichtet und gleichzeitig darüber nachgedacht,wie man die Unterbringung vieler Neubürger auf lange Sicht kostengünstig, schnell und städtebaulich gewissenhaft lösen kann. Es geht um nichts weniger als eine Strategie für den lange vernachlässigten sozialen Wohnungsbau. Denn die Flüchtlinge mit Bleiberecht konkurrieren bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung, zumal in den attraktiven Großstädten und Mittelzentren wirtschaftsstarker Regionen, mit anderen finanzschwachen Haushalten.

Dem kommt auch die Bundesregierung mit den jüngst verabschiedeten genehmigungsrechtlichen Erleichterungen (siehe dazu den Beitrag von Florian Hartmann auf Seite 26) entgegen, mit Sonderabschreibungen für Wohnungsbau sowie Subventionen für den sozialen Wohnungsbau. Was indes noch fehlt, sind gerade in den hoch verdichteten Ballungszentren und Großstädten neue architektonische Konzepte, die Raumreserven erschließen und zugleich sozial integrativ, nachhaltig, stadtverträglich und vielleicht sogar auch schön sind.

Raumreserven in Hannover

Fündig werden Kommunalpolitiker auf der Suche nach solchen Entwürfen derzeit am ehesten in den Hochschulen. So zum Beispiel in Hannover, wo die Architekturstudenten von Jörg Friedrich die Stadt nach ungenutzten Flächen und Räumen absuchten und dafür günstig zu errichtende und zu bewirtschaftende Wohnhäuser entwarfen. Die Arbeiten, versammelt und publiziert in dem Buch „Refugees Welcome“, müssen im Einzelnen nicht jeden überzeugen (siehe auch DAB 4/2015, Seite 16 ff.). Doch was sie so fruchtbar macht, ist die praktische Phantasie, mit der Raumreserven – Flachdächer, Baulücken, Bahnwaggons, Parkhäuser – entdeckt, gehoben und zugunsten eines neuen sozialen Wohnungsbaus aktiviert wurden. Und der sieht eben nicht mehr nach segregiertem, sozialem Wohnungsbau aus, sondern ist dezentral in das kleinteilige Gefüge der Innenstadt integriert. Die angehenden Planer um Friedrich konnten mit ihren Entwürfen nachweisen, dass selbst eine dicht bebaute Stadt wie Hannover mit ihren vorhandenen Flächenkapazitäten in der Lage wäre, 4.000 Flüchtlinge unterzubringen, ohne dafür auf Container, Zelte, Turnhallen oder Hotels zurückzugreifen.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch der Entwurf von Henner Herrmanns. Der Professor an der Hochschule Koblenz schlägt eine Bebauung des Randbereichs des Hochschulparkplatzes mit einem Mehrgeschosswohnhaus in Holzbauweise vor, wohlgemerkt, ohne dass dabei Parkplätze verloren gehen.

Holzkonstruktionen erlauben dank ihres hohen Vorfertigungsgrades eine sehr schnelle und wirtschaftliche Errichtung und lassen sich vor allem in Modulbauweise ganz unterschiedlichen Nutzungsanforderungen anpassen. Sie werden deshalb in der gegenwärtigen Diskussion über das tatsächlich Machbare favorisiert. So entsteht im hessischen Marburg zurzeit ein kleines Quartier aus sechs zweigeschossigen Holzhäusern, in denen bald 850 Asylbewerber wohnen werden. Die 32 mal 8 Meter großen Konstruktionen sollen die Zelte ersetzen, in denen die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft bislang unterkamen. Doch es handelt sich bei dem Projekt, das von der Firma Holzbau Greif aus dem benachbarten Lahntal-Sterzhausen realisiert wird, nicht um normale Wohnhäuser, sondern um ein schlichtes Erstaufnahmeheim.

Schon im Dezember beziehen auch gut 200 Neuankömmlinge in Hahn/Rheinland-Pfalz ein 30 Meter langes, dreigeschossiges Holzgebäude mit 16 Zimmern, entstanden nach den Plänen des Architekten Holger Kappler.

Für die Holzbauweise macht sich auch die Kammer Hessen stark. Deren Präsidentin Brigitte Holz präsentierte auf dem Deutschen Architektentag 2015 in Hannover nicht nur ein Positionspapier der hessischen Kollegen zum Thema der Stunde, sondern stellte auch konkrete Pläne vor. So soll in absehbarer Zeit gemeinsam mit Partnern ein Wettbewerb für ein Wohnhaus in Holzmodulbauweise initiiert werden. Das ambitionierte Ziel des Wettbewerbs: die Entwicklung eines architektonisch anspruchsvollen Prototyps, der überall eingesetzt werden kann und darüber hinaus auch nach oben offene Aufwertungsmöglichkeiten bietet. So soll dieser Prototyp im Notfall zwar rasch als „fliegender Bau“ umgesetzt werden können, dank seiner baulichen Beschaffenheit jedoch die Chance eröffnen, nachträglich den Schallschutz, die Wärmedämmung und andere Ausstattungs- und Wohnstandards zu verbessern.

Schnell ins Reihenhaus

Weniger aus Nächstenliebe, sondern aus wohlverstandenem

Geschäftsinteresse errichtet indes der Bauunternehmer Markus Gildner aus Eckental in Bayern ein Wohnprojekt, das ab Dezember als neues Zuhause mehrerer Flüchtlingsfamilien dient. In nur fünf Monaten Bauzeit realisierte Gildner nach den Entwürfen des ortsansässigen Architekten Klaus Dötzer sechs Reihenhäuser, die über Mietverträge mit dem Land Bayern für die nächsten Jahre als dezentraler Wohnraum für Asylbewerber zur Verfügung stehen. Die neuen Mieter ziehen in schlichte, gut geschnittene Zwei-Zimmer-Wohnungen; den Bewohnern des Staffelgeschosses steht sogar eine Terrasse zur Verfügung. „Es gibt natürlich keine Villeroy-und-Boch-Waschbecken“, sagt Gildner, „aber einfach muss nicht hässlich sein.“ Die Baukosten beziffert er auf ökonomische 1.200 Euro pro Quadratmeter und ist stolz, dass er dennoch keine Abstriche an den Wohnstandards hinnehmen musste. Das KfW-70-Haus, das innen komplett in Trockenbauweise ausgeführt wurde, erlaubt größtmögliche Flexibilität. So können die Geschosse vertikal zu Maisonette-Wohnungen verknüpft oder Wohneinheiten zusammengeschaltet werden. Für Gildner ist der soziale Wohnungsbau keine Sache der Barmherzigkeit, sondern eine unternehmerische Herausforderung. „Der Markt hat es nicht geschafft, dieses Segment vernünftig zu bedienen“, befindet er knapp. „Dabei herrscht gerade dort die größte Nachfrage.“ Er plant schon das nächste Projekt.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: