Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Ökomoderne Pioniere“ im Deutschen Architektenblatt 11.2025 erschienen.

Baumhaus Darmstadt von Ot Hoffmann: Stadtwildnis auf Beton

Vom „Spinner“ zum Pionier – so lässt sich die Karriere des Architekten Ot Hoffmann (1930–2017) beschreiben. Mit seinem „Baumhaus“ setzte er in Darmstadt 1972 ein Zeichen für eine lebenswertere Innenstadt, das seiner Zeit weit voraus war. Die wichtigste Aufgabe der Architekten sei es, die Städte wieder bewohnbar zu machen, fand Hoffmann. Nicht in der damals einsetzenden Stadtflucht und Zersiedelung des Umlands liege die Lösung, sondern in einer komplexen, die Natur integrierenden Bauweise der Behausungen.

Das Baumhaus in Darmstadt schützt sich seit 1972 mit viel Bewuchs gegen Lärm, schlechte Luft und urbane Hitzeinseln.

Finn Waurich / Bauentwurfslehre Weimar

Viel Grün auf rohem Beton

Das von Hoffmann in Eigenregie errichtete, direkt am Cityring vis-à-vis vom Hessischen Landesmuseum gelegene Baumhaus war der Prototyp dafür: Acht Stockwerke hoch staffelt sich die rohe Betonkonstruktion in einer Baulücke neben damals noch niedrigen Bestandsbauten. Die Rücksprünge schufen breite Terrassen, auf deren wasserundurchlässigem Beton 40 Zentimeter Humus aufgebracht wurden: Pflanzbeete nicht nur für flach wurzelnde Kiefern, sondern auch für Gemüse und Spontanvegetation (was bald für ein zauseliges Aussehen sorgte, das viele Passanten zunächst befremdete).

Die Wohnräume sind offen und wandelbar angelegt. Für das Wohn-Experiment gab Architekt Ot Hoffmann sein Haus am Stadtrand auf.

Finn Waurich / Bauentwurfslehre Weimar

Baumhaus als Motor einer grüneren Stadt

Ursprünglich sollte das Haus Zentrum einer in die Umgebung ausgreifenden Struktur von hängenden Gärten werden. Das heute noch weit über die Schleiermacherstraße auskragende Vordach des Gebäudes ist Fragment einer im Rahmen des Citykonzepts geplanten B-Ebene, wie sie damals in manchen Städten zur Entflechtung des Verkehrs modern war. Hier blieb es beim durchaus modern und ziemlich herb konstruierten Baumhaus.

Das durchlief in den Folgejahren indes einen bemerkenswerten Imagewechsel. Nachdem das Fernsehen und zahlreiche Magazine wie der „Stern“ groß darüber berichtet hatten, wurde das Baumhaus selbst zum Motor eines größeren Wandels. Die „Unwirtlichkeit der Städte“ war plötzlich Thema, Grün angesagt – ein Epochenbruch kündigte sich an.

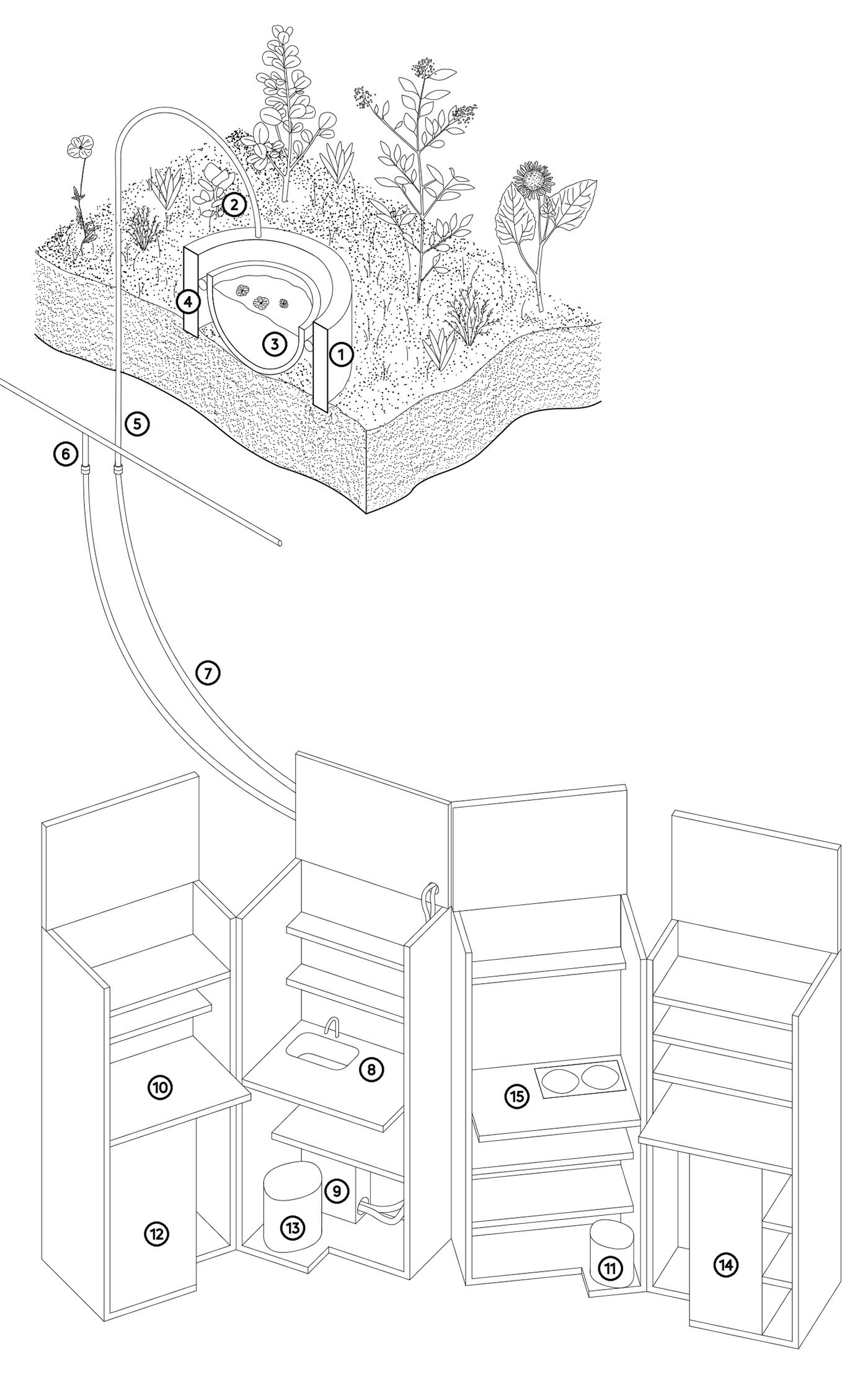

Die faltbare Küche wird durch Schläuche mit Regenwasser versorgt.

Finn Waurich / Bauentwurfslehre Weimar

Kühlender Effekt der Stadtwildnis

Inzwischen ist das Baumhaus längst Teil des Sightseeings im architektonisch nicht übermäßig sehenswerten Darmstadt und steht unter Denkmalschutz. Ein Studienprojekt der Bauhaus-Universität Weimar (siehe Buchtipp ganz am Ende dieses Artikels) stellte fest, dass seine ökologischen Qualitäten nach mehr als 50 Jahren überwiegend Bestand haben: Das Studenten-Team wies mit einer Wärmebildkamera die kühlende Wirkung der „Stadtwildnis“ nach.

Faltbares Küchenmöbel mit Grauwasseraufbereitung: 1 Brunnen, 2 Überlauf für Grauwasser, 3 Pflanzen als Qualitätsprüfer, 4 Filterring, 5 Abwasserschlauch für Grauwasser, 6 Zuwasseranschluss für Frischwasser, 7 flexible Schläuche, 8 Spülbecken, 9 Grauwasserbehälter mit Pumpe, 10 Arbeitsflächen, 11 kompostierbare Abfälle, 12 Kühlschrank, 13 Restmüll, 14 Geschirrspüler, 15 Kochplatten

Nico Schmitt / Bauentwurfslehre Weimar

Bewässerung nach Kaskadenprinzip

Andere Teile des Konzepts mussten nachjustiert werden. So wurde die ausgeklügelte Bewässerung, die dem Kaskadenprinzip folgte, nach einigen Trockenjahren automatisiert, die Bepflanzung angepasst und das integrierte Schwimmbad stillgelegt. Auch eine Betonsanierung war fällig.

Das einem radikalen Lowtech-Ansatz folgende „Gestell“ eines fast ungedämmten passivsolaren Hauses beherbergt im oberen Bereich die originell wandelbare Wohnung von Ot Hoffmann, für die er seinerzeit konsequent sein Haus am Stadtrand aufgab. Als genügsamer „Stadtrobinson“ heizte er offenbar fast nie. Heute wird der Bau von Hoffmanns Söhnen Pan und Till betreut.

Integrale Grünplanung

Vergleicht man das Baumhaus mit heutigen spektakulären Grünprojekten wie dem Mailander Bosco Verticale oder dem Düsseldorfer Kö-Bogen II fällt auf, dass es heute eigentlich nur um das äußere Erscheinungsbild der Häuser zu gehen scheint. Bloß Marketing? Ot Hoffmann hat sich jedoch stets dagegen gewehrt, das Grün als reines Dekor zu sehen, und viel Nützliches über integrale Grünplanung publiziert. Er wollte die moderne Architektur auf ein ökologisches Fundament stellen.

IBZ Berlin von Otto Steidle: Lüftungskonzept mit Lowtech

Ob Ot Hoffmann mit dieser Mission Erfolg hatte, mag dahingestellt sein – aber immerhin suchten zehn Jahre nach Errichtung seines Baumhauses schon mehr Bauherren nach umweltschonenden Öko-Konzepten. Entsprechend gewann 1979 Otto Steidle (1943–2004) den Wettbewerb für das Internationale Begegnungszentrum in Berlin, in dem Wissenschaftler aus aller Welt temporär wohnen sollten.

Eigentlich sollten unter dem verglasten Dach Kleingärtner unterkommen. Nachdem sich dies im Laufe der Planungen zerschlug, diente der Raum technischen Zwecken.

Anne Daus / Bauentwurfslehre Weimar

Urbane Ökomoderne

Dass inzwischen der städtische Kontext weit wichtiger geworden war, zeigt die maßstäbliche Einfügung in das gründerzeitliche Quartier um den Rüdesheimer Platz: Der Neubau (Bau 1979–1983) mit immerhin 78 Wohnungen sowie Gemeinschaftsflächen schließt den Blockrand und passt sich in Dachform wie Körnung seinem Umfeld an – das ist sozusagen die weiche Seite der Ökologie.

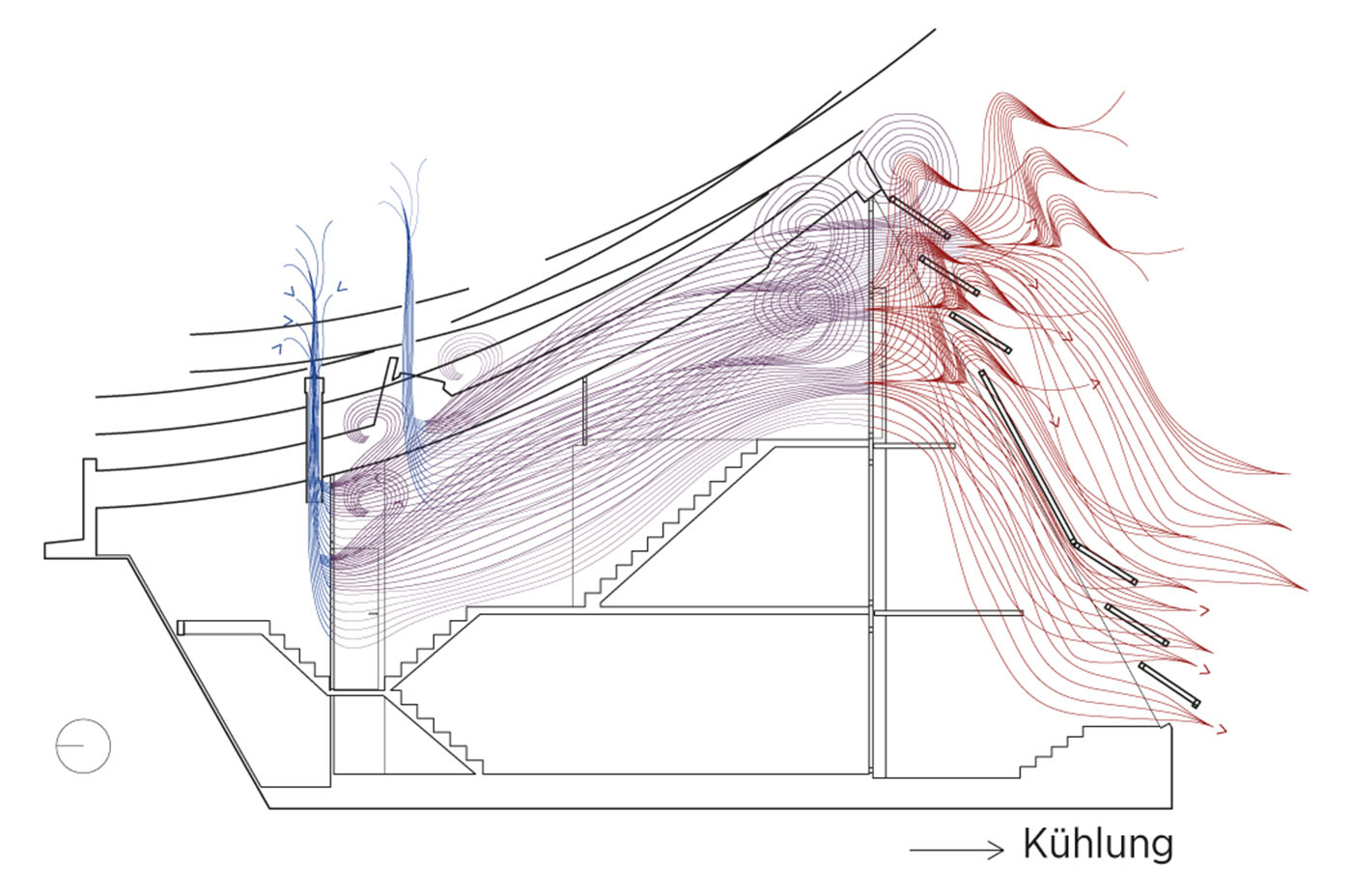

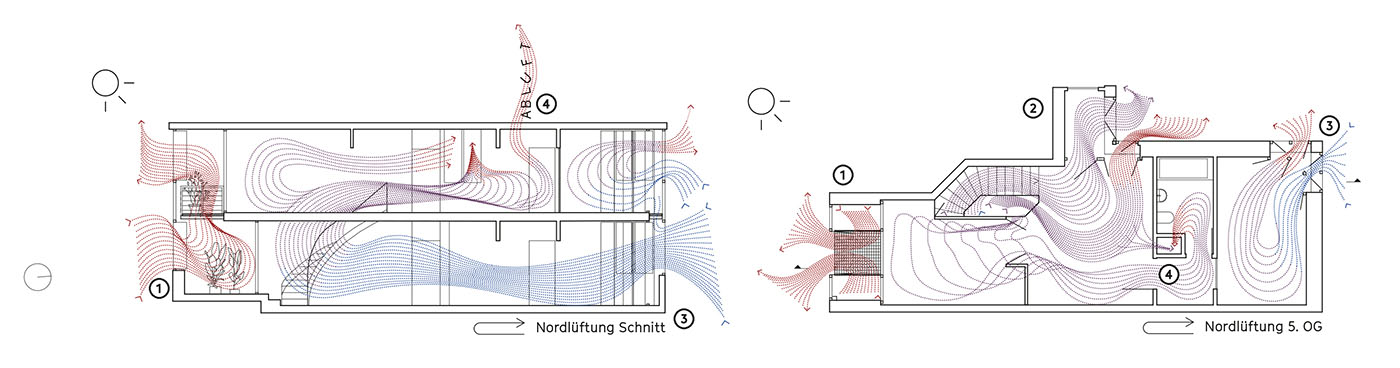

Das Lüftungskonzept des IBZ nutzt die Temperaturunterschiede zwischen Nord- und Südseite. Hier der Lüftungsfall Sommer im Normal- und im fünften Obergeschoss.

Anne Daus / Bauentwurfslehre Weimar

Pufferräume regulieren natürliche Lüftung

Doch auch das Energiekonzept, mitentwickelt von Vladimir Nikolic, ist integraler Bestandteil des Entwurfs. Es setzt auf die natürliche Luftzirkulation zwischen der kühlen Nord- und der warmen Südfassade. Beidseits dienen Pufferräume der Steuerung der Luftströme, um im Sommer Kühle und im Winter Wärme ins Haus zu bringen.

Zusätzlich ist der große, offene Dachraum nach Süden hin verglast, also ein Wintergarten. Otto Steidle wollte hier ursprünglich die durch den Neubau vertriebenen Schrebergärtner ansiedeln, was sich im Laufe der Planung zerschlug.

Die Wohnräume haben thermische Pufferzonen vor den Fenstern.

Anne Daus / Bauentwurfslehre Weimar

Wärme wurde unter dem Dach gesammelt

So diente der Raum lediglich technischen Zwecken: Ein mächtiges Wickelfalzrohr sammelte unter dem First die aufsteigende Wärme, die eine Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser nutzbar machte. Das „Lufthaus“ setzte also auf innovative Lowtech-Lösungen, die die Studierendenteams mit simplen Tests nachvollziehen konnten – soweit sie noch vorhanden waren.

Denn leider erwies sich das Konzept als im Alltag nicht leicht handhabbar für nur kurzzeitig anwesende Bewohner, die das nötige Lüften der Wohnungen überforderte. Und auch der Dachraum lag bald vollends brach: Anfang der 2010er-Jahre stellte der Bauherr den Betrieb auf Fernwärme um (vermutlich waren, wie so oft, die fossilen Energiequellen einfach zu billig).

Solarhaus Zollikofen von Rolf Schoch: Das Haus als Sonnenkollektor

Ein solches Schicksal blieb dem Mitte der 1990er-Jahre errichteten „Solarhaus“ in Zollikofen erspart. Der junge Schweizer Architekt Rolf Schoch, heute Anfang 80, realisierte die passivsolare Reihenhausanlage, wohl von amerikanischen Vorbildern inspiriert, für eine Genossenschaft aus acht Parteien im Kanton Bern. An einem Südhang gelegen, funktioniert das 50 Meter lange Haus wie ein großer Sonnenkollektor: Während der Großteil des dreistöckigen Volumens in den Hang eingegraben wurde, öffnet sich die Talseite vollverglast gen Süden.

Das Solarhaus in Zollikofen liegt an einem Südhang.

Fanny Weil / Bauentwurfslehre Weimar

Wintergartenhaus mit Speichermasse

Die Konstruktion besteht aus schweren Betonstein-Schotten, mit Speichermasse belegten Holzdecken sowie einem leichten Stahlhängedach. Wie bei Wintergartenhäusern üblich, gliedern sich die Hauseinheiten in ein Kernhaus und einen Pufferraum auf der Südseite, aus dem die eingefangene Sonnenwärme wahlweise in das Kernhaus geleitet, gespeichert oder nach außen abgeführt wird. Neben der Thermik dient ein Ventilator dieser Luftzirkulation. Zusätzlich gibt es auch aktive Solarelemente am oberen Dachabschluss. Das Solarhaus benötigt so nur wenig Fremdenergie.

Betonschotten unterm Stahlhängedach trennen die Wohneinheiten.

Fanny Weil / Bauentwurfslehre Weimar

Regelung per Handbetrieb

Das Besondere an diesem bis heute funktionierenden Pionierbau ist, dass die gesamte Regeltechnik mechanisch, das heißt über Handkurbeln, Vorhänge etc. abläuft. Während der Architekt das System in Folgeprojekten technisch verfeinerte und teilweise automatisierte, ist die Bewohnerschaft in seinem Erstling noch viel damit beschäftigt, das Wetter zu beobachten und entsprechend darauf zu reagieren.

Aber es funktioniert: Das Forscherteam aus Weimar untersuchte mithilfe von Kunstnebel die ausgeklügelte Zirkulation der Luft im Tages- und im Jahresverlauf sowie das Speicherverhalten und hielt seine Erkenntnisse in Diagrammen fest.

Die über die Glasfassade einfallende Energie kann gespeichert oder abgeführt werden.

Laeticia Hartmann / Bauentwurfslehre Weimar

Mehrschichtige Fassaden gerieten in Vergessenheit

Leider ging der Trend in der Folgezeit weg von solch filigranen Schichtungen hin zur reinen Verlustminimierung – zum oft als hermetisch empfundenen Passivhaus mit Schwerpunkt auf Kompaktheit und aufwendigen haustechnischen Lösungen. Erst in jüngster Zeit gewinnt die Mehrschichtigkeit von Fassaden wieder an Bedeutung (zwei auf diese Weise spektakulär sanierte Gebäude finden Sie in diesem Beitrag oder in diesem Artikel über Klimahüllen aus Polycarbonat).

Fazit: Bald wieder weniger kompakte und tiefe Gebäude?

Auch das Weimarer Forschungsteam plädiert für die Trennung von Wandaufbauschichten und resümiert: „Kompakte Gebäude mit versteckter Technik haben es schwerer, den Lowtech-Ansatz zu verwirklichen. Vielleicht kann es unter einfacherer Bauweise wieder untiefere Gebäude mit mehr Tageslicht geben, wodurch sich auch der ganzheitliche ökologische Fußabdruck des Betriebs und des verbauten Materials minimiert.“ Und, ganz wichtig: „Das Sparen von Energie ist davon abhängig, ob die Bewohnenden einen Bezug zu deren Quelle haben.“

Aktive Teilhabe am Energiesparen

Die drei gezeigten Beispiele stehen für eine Wende zur nachhaltigen Architektur, die technisch wenig anspruchsvolle, leicht durchschaubare und in der Gestaltung nicht dominante Methoden integriert und die Nutzenden auf diese Weise am „Energiesparen“ ebenso beteiligt wie an der Verbesserung des eigenen Wohnumfeldes – auch wenn dies noch nicht immer gelang. Gerade heute, wo die Übertechnisierung im Bauwesen zunehmend hinterfragt wird, können diese frühen Versuche lehrreich sein. Darauf aufbauend, sollte das Experimentieren weitergehen.

Buchtipp: Ästhetik der Technik

Die drei im Artikel vorgestellten Gebäude und ihre Energiesysteme sind Kern dieser Publikation, die beweist, dass Bauentwurfslehre sich auch „rückwärts“ vermitteln lässt – indem man markante Bauten der jüngeren Baugeschichte aus heutiger Sicht analysiert.

Vor Ort und im Detail lernten die Studierenden von Professorin Christina Köchling viel über die Pionierleistungen der frühen Öko-Architektur. In originellen Tests, aktuellen Zeichnungen, Diagrammen, eigenen Fotos sowie kundigen Texten vermitteln sie die Qualitäten und den rauen Charme der Bauten. Verfasst wurde das Buch von Studierenden, Ingenieuren von Transsolar (namentlich Christian Frenzel) und Lehrpersonen der Bauentwurfslehre.

Christina Köchling (Hg.), Bauhaus-Universität Weimar

Ästhetik der Technik

Ruby Press, 2025

168 Seiten, 38 Euro