Nachhaltige Architektur als Ehrensache: zwei große Öko-Player

Wer Bio-Produkte anbietet, sollte auch ökologisch bauen. Die Neubauten von Weleda und Rapunzel aus Holz und Lehm sind mehr als Imagepflege.

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Ehrensache“ im Deutschen Architektenblatt 05.2025 erschienen.

Logistikzentrum von Weleda in Schwäbisch Gmünd

Von Stuttgart braucht man per Bahn eine gute halbe Stunde bis nach Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, einer gepflegten Kleinstadt mit adretten Fachwerkhäusern. 1922 entstand hier im Ort einer der ersten modernen Heilkräutergärten, der mit 2.000 Pflanzen heute noch als der größte in Europa gilt. Im Jahr zuvor hatte man mit der Herstellung von Heil- und Körperpflegemitteln begonnen. Verantwortlich dafür war der schweizerische Naturkosmetik- und Arzneimittelhersteller Weleda, der seit jenen Tagen im Schwäbischen forscht, produziert und seine Produkte heute in 47 Ländern vertreibt.

Logistik-Standorte gebündelt

Seine Zukunft entwickelt das Unternehmen jetzt vor den Toren der Stadt, in einem Gewerbegebiet namens Güglingen, das man nach einer Busfahrt über freie Wiesen- und Ackerflächen erreicht, deren Horizont die Silhouette der Schwäbischen Alb begrenzt. Hier ganz am Rande erhebt sich in Form einer markanten Gebäudetrias das neue Logistik-Center, mit dem Weleda seine bisher auf sechs verschiedene Punkte in der Region verteilten Standorte bündelt.

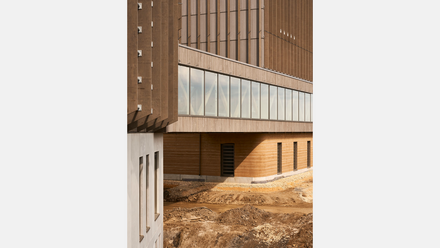

Lagerhalle aus Stampflehm und Holz

Zwei imposante Großkuben mit den Grundrissmaßen von je rund 80 mal 40 Metern ragen circa 25 Meter in die Höhe. Das eine, die Logistikhalle für Anfahrt und Abfahrt der Waren, wird oberhalb des Betonsockels von einer Fassade aus Holzfaserdämmplatten eingehüllt. In spitzem Winkel hierzu erhebt sich die Lagerhalle, deren unterer hellbrauner Teil sich bei genauerem Blick als Stampflehm herausstellt, über dem wiederum eine Holzfassade den Abschluss bietet.

Vertikale Lamellen aus Lärchenholz verleihen den beiden Kuben eine interessante Feinstruktur und schützen vor Wind und Wetter. Die Anordnung der beiden Gebäude, erläutert Nico Santuario, der Projektverantwortliche des Ulmer Architekturbüros Michelgroup, dient der natürlichen Belichtung der demnächst bis zu 60 Arbeitsplätze, die in den drei übereinandergestapelten Hallen des Logistikgebäudes eingerichtet wurden – ein Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit, die das Unternehmen betont hochhält.

Begehbares Gründach

An der Engstelle sind beide Gebäude durch eine verglaste Holzbrücke miteinander verbunden, auf der eine Paletten-Förderanlage für den zügigen Warentransport sorgt. Das Entree bildet schließlich der dritte Bau, ein kleineres zweistöckiges Verwaltungsgebäude, dessen unterer Part in eine Erdaufschüttung eingebettet ist und von einem begehbaren, mit Grün intensiv bepflanzten Dach gekrönt wird.

Nur 20 Prozent des Grundstücks bebaut

Den hohen Anspruch des neuen Centers unterstreicht auch die großzügige Dimensionierung des Grundstücks: Nur 20 Prozent der insgesamt 72.000 Quadratmeter sind überbaut. Dem Außengelände haben die Landschaftsarchitekten vom Büro Hink aus Schwaigern mithilfe des beim Bau der Gebäude angefallenen Aushubs eine wellige Oberflächenstruktur verliehen. Streuobstwiesen, frei wachsende Heckenanlagen, regionale Wacholdersträuche und dazu 35.000 neu angepflanzte Blumenzwiebeln sollen die vormalige Monokultur durch neue Biodiversität ersetzen und den Mitarbeitern als Aufenthaltsort dienen.

Industriebau mit architektonischem und ökologischem Anspruch

Dass bei diesem an sich funktionalen Baukomplex ein hohes Maß an gestalterischem Aufwand getrieben wurde, springt schnell ins Auge – nicht zuletzt im Vergleich zu den einheitlichen Metallkisten, die auch dieses Gewerbegebiet prägen.

90 Millionen Euro hat sich Weleda sein neues Logistikzentrum kosten lassen, dessen Platin(vor-)zertifizierung durch die DGNB das für einen Industriebau ungewöhnlich hohe ökologische Niveau widerspiegelt. So erfolgt die Energieversorgung komplett durch Erdwärme sowie durch die Photovoltaiksysteme, die auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern das Dach und die Fassaden der Logistikhalle bedecken.

Dank Lehm keine Lüftung

Am meisten Ökologie fürs Auge bietet jedoch das Hochlager, dessen unterer Fassadenbereich aus dem Lehm-Aushub vor Ort errichtet wurde. Bekanntlich vermag Lehm in natürlicher Weise Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszugleichen, ermöglicht dadurch den Verzicht auf lufttechnische Anlagen und spart in der Herstellung deutlich CO2 ein, da er nicht gebrannt wird. Ein Selbstläufer ist eine Lehmkonstruktion von acht Metern Höhe allerdings nicht.

Richtige Rezeptur für den Stampflehm

Für die Errichtung der 60 Zentimeter dicken Wand holten die Architekten die Expertise von Christof Ziegert (FH Potsdam) ein, der vor Ort Schürfgruben aushob und anschließend in seinem Institut verschiedene Mischungsverhältnisse mit Kalkschotter erprobte, bis die richtige Rezeptur identifiziert wurde.

Vor Ort wurde der Lehm dann entsprechend der Vorgabe hergestellt und laut Santuario von Architektur-Interessierten, die sich beim Lehmbauer über eine Lehmplattform für den Job bewerben konnten, tatsächlich in Hand- beziehungsweise Fußarbeit festgestampft. Kalkleisten zwischen den einzelnen Lehmschichten fungieren als Erosionssperre.

Modell für nachhaltige Industriearchitektur

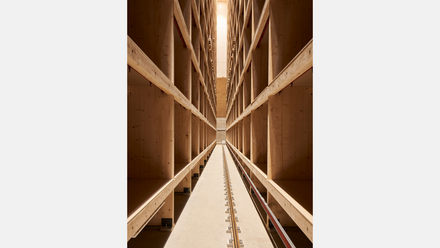

Im Inneren erwartet den Besucher ein imposantes Hochregallager, das aus rund 5.800 Kubikmetern regionalem Holz besteht (Fichte und Weißtanne) und 17.160 Palettenstellplätze bietet – ein tatsächlich nach Holz duftender Wald, zwischen dessen „Bäumen“ fünf farbig lackierte Regalbediengeräte in erstaunlichem Tempo nach geheimnisvollen Kommandos hin- und herfahren.

Alles in allem ist der Bau ein gelungener architektonischer Spiegel der naturverbundenen Philosophie des Unternehmens, das seine Ursprünge in der Anthroposophie Rudolf Steiners bis heute wachhält. So könnte es gut sein, dass das neue Weleda-Zentrum über seine logistischen Funktionen hinaus ein viel beachtetes Modell für nachhaltige Industriearchitektur wird. Den neu ausgeschriebenen Landes-Lehmbaupreis in der Kategorie Industriebau hat es bereits erhalten.

Besucherzentrum von Rapunzel in Legau

Um Bio dreht sich auch alles in Legau, einer Gemeinde im Unterallgäu, die aus kaum mehr als einigen Weilern und Einzelgebäuden besteht. Seit gut 50 Jahren hat hier der Naturkosthersteller Rapunzel seinen Sitz, dessen Name auf den gemeinen Feldsalat anspielt, der in Grimms gleichnamigem Märchen eine wichtige Rolle spielt.

Kein neues Logistik-Center ist hier entstanden, sondern eine ganze „Rapunzel-Welt“, ein lebendiges Museum, das mit interaktiven Stationen zu Bio-Anbau und Fair Trade informiert (Austellungplanung von Atelier Markgraph aus Frankfurt am Main, Foto unten), mit einer eigenen Kaffeerösterei und einer eigenen Bäckerei aufwartet und mit Yoga- und Kochstudio unterhaltsam in seine Bio-Welt einführt.

Außenanlagen mit verschiedenen Gärten

Das vom Stuttgarter Büro haascookzemmrich STUDIO2050 verantwortete neue Besucherzentrum nimmt das Eckstück des Firmengeländes ein. In direkter Nachbarschaft zur Produktionshalle gelegen, geht es aber auf der Rückseite fast nahtlos in eine freie landschaftliche Umgebung über.

Die vom Landschaftsarchitekturbüro Ramboll Studio Dreiseitl aus Überlingen gestalteten Außenanlagen sind vielfältig, verweisen in manchen Details jedoch vor allem auf die Allgäuer Landschaft: Da gibt es einen Bauerngarten mit Holzstapeln, einen „Märchengarten“, einen Abenteuerspielplatz, schließlich aber auch ein exotisches Tropenhaus für den Anbau von Mangos und Kaffeepflanzen.

Märchenhaftes Dach aus Biberschwanzziegeln

Architektonischer Hingucker des Neubaus ist eine schwungvoll bewegte, weit heruntergezogene und mit Ziegeln verkleidete Holz-Dachkonstruktion, die bewusst märchenhafte Assoziationen an ausladende Pilzhüte oder Hexenhäuschen evoziert und das sternförmige, mit drei Strahlen in die Umgebung ausgreifende Gebäude überspannt. An einer Ecke senkt sich das Dach bis zum Boden herab und steigt zugleich turmförmig bis auf eine Höhe von 21 Metern.

In diese rostrot schimmernde Hülle aus 120.000 Biberschwanzziegeln sind einzelne, unregelmäßig gesetzte gaubenförmige Fenster geschnitten, die Licht in die oberen Etagen werfen, während im Erdgeschoss eine Pfosten-Riegel-Fassade aus Holz, Glas und Metall mit wandhohen Fenstern Einblick ins Innere gewährt. Aus Beton sind Treppenhaus, Bodenplatten, Wände und Decken. Oben auf dem Dach, das auch über eine Außentreppe erschlossen wird, hat ein weiterer Kräutergarten Platz gefunden.

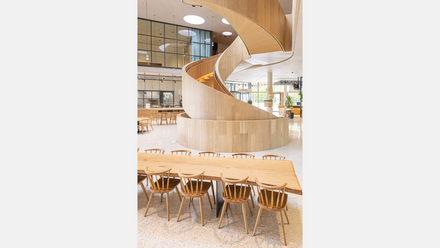

Wendeltreppe aus Fichte und Eiche

Im Inneren zieht im Atrium, am Schnittpunkt der drei Flügel, die Wendeltreppe aus Holz alle Aufmerksamkeit auf sich. Vom Untergeschoss bis hinauf zur Dachterrasse schraubt sich diese zwölf Tonnen schwere, aus massiver Eiche und Fichte bestehende Treppe, die wohl auch als Allusion an das sich windende Haar von Rapunzel zu verstehen ist.

Auch die meisten Einbauten, zum Beispiel eine lange Theke in der Cafeteria oder das Mobiliar, bestehen aus Holz von Wäldern der Umgebung. Manche Details wie die kupfernen Regenfallrohre aus ineinandergreifenden Töpfen wird man erst auf den zweiten Blick entdecken.

Energiekonzept mit Abwärme aus Produktion

Überblickt man sämtliche ökologischen Aspekte des für Nettobaukosten von 21,3 Millionen Euro realisierten Baus (KG 300 + 400, BGF 7.560 Quadratmeter), so wird man zunächst den klimaneutralen Betrieb des Hauses anführen können, der vor allem durch die Nutzung der Abwärme der benachbarten Rapunzel-Produktionsstätte und die dort installierten Photovoltaiksysteme erreicht wurde. Hinzu kommt der Gebrauch der Abwärme der hausinternen Rösterei.

Klimaneutraler Betrieb und lokale Handwerksfirmen

Für Architekt Martin Haas, der 2019 mit dem Lehmbau für Alnatura in Darmstadt im Bereich nachhaltiger Architektur für Aufsehen gesorgt hatte, bedeutet Nachhaltigkeit aber noch viel mehr. „Abgesehen vom klimaneutralen Betrieb“, so Martin Haas, „haben wir durch die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Handwerksbetrieben einen Aspekt des Themas betont, der oft unterschätzt wird, nämlich den durch den Materialtransport entstehenden CO2-Verbrauch, der hier auf ein Minimum verringert wurde.“

Nicht zuletzt habe diese Zusammenarbeit mit Schreinern, Schlossern, Glasern oder Zimmermannsleuten, denen nicht wie sonst üblich nur Vorgaben gemacht wurden, sondern mit denen gemeinsam detaillierte Lösungen erarbeitet wurden, „auch erheblichen Spaß gemacht“, berichtet Martin Haas.

Sozialer Treffpunkt über viele Stunden

Ein dritter Aspekt der Nachhaltigkeit betraf die zeitliche Komponente der Nutzung, das heißt den Versuch, die Nutzungsfrequenz des Gebäudes über die sonst üblichen acht Stunden auszudehnen. „Durch den Betrieb der Rösterei, durch Schulungsangebote und Kurse und durch den Einbau einer Weinbar und eines Clubs im Untergeschoss ist es uns gelungen, das Haus weit intensiver als bei einem Museum üblich zu bespielen und überdies für den Ort Legau eine Art neuen sozialen Treffpunkt zu schaffen“, sagt der Architekt – der sich mit diesem vielseitigen Verständnis von nachhaltigem Bauen inklusive Clubbing und Weinbar sicherlich über die Architekturwelt hinaus neue Freunde in der ländlichen Gegend geschaffen hat.