Von Peter G. Richter

Abgesehen von Künstlern, Architekten, Designern und Extremsportlern zeigen die allermeisten Menschen eher wenig Offenheit gegenüber Neuem, eher wenig Mut gegenüber Ungewohntem. Die Tatsache, dass beispielsweise die Zahl der Extremsportler zunimmt, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das alltägliche Handeln von Menschen anders aussieht. Für die Mehrheit ist nach wie vor Sicherheit und Kontrolle wichtig. Beides scheinen stabile menschliche Grundbedürfnisse zu sein, die sich auch in der Reaktion auf neu Gebautes widerspiegeln.

Mutige Architektur hatte es daher schon immer schwer. Der Eiffelturm löste 1889 wegen „geradezu frappierender Hässlichkeit“ heftige Proteste aus – wie auch über 100 Jahre später das Augsburger Haus „9 x 9“ von Architekt Titus Bernhard, das auf der Architekturbiennale 2004 gezeigt wurde. Im Aufsatz „Wider das Jodel-Haus“ des Wirtschaftsmagazins brand eins werden die Reaktionen der Nachbarn, der Bevölkerung sowie der Bauaufsichtsbehörden auf das ungewöhnliche Gebäude dokumentiert: Die Nachbarn liefen Sturm, es wurde ein vorübergehender Baustopp ausgesprochen, während des Rohbaus wurde der Architekt unter anderem als „Betonsau“ tituliert. Die Bildunterschrift im genannten Artikel lautet: „Der Feind steht rechts. Sähe das Haus ‚9 x 9‘ aus wie die hübsche Garage links im Bild, regte sich niemand … darüber auf.“

Kontrollverlust

Wie kann man das Verhalten der Menschen gegenüber derartigen Bauten, generell gegenüber neuer – moderner, radikaler, mutiger – Architektur psychologisch erklären? Einen Ansatz liefert die Reaktanstheorie von Jack W. Brehm: Wenn Menschen Kontrollverlust erleben oder erwarten, kommt es zu einem inneren Spannungszustand, der durch unterschiedliche Reaktionen abgebaut werden kann. Diese sind vor allem vom Ausmaß des erlebten Kontrollverlustes abhängig. Ist es groß (zum Beispiel bei der Forderung einer hohen Einkommenssteuer), werden besonders Verhaltensstrategien gewählt, mit denen man der damit verbundenen Einschränkung des Handlungsspielraumes zu entgehen hofft. Brehm nennt hier Flucht, Vermeidung oder Widerstand, verdeckte Aggression oder Solidarisierung (nicht von ungefähr hat sich zum Beispiel der Begriff „Steuerflucht“ etabliert).

Offenbar kann man unter manchen Bedingungen auch durch neu entstehende Architektur Kontrollverlust erleben, beispielsweise durch den Bau eines Nachbargebäudes, das die schöne Aussicht verdeckt. Die in der Reaktanztheorie vorhergesagten Verhaltensmuster sind daher nicht selten in Bezug auf Gebautes zu beobachten: Ob man an Bürgerinitiativen im Vorfeld von Baumaßnahmen denkt (Solidarisierung) oder an Graffiti auf neu gebauten Häuserwänden (Aggression).

Neben den Verhaltensstrategien nennt Brehm als kognitive Strategien der Selbstbeschwichtigung unter anderen Umbewertung und sozialen Vergleich. Doch Selbstbeschwichtigung durch sozialen Vergleich – etwa durch den Gedanken, dass andere auch in engen Wohnungen wohnen – wirkt nur vorübergehend. Man nennt dies den „Sleeper-Effekt“: Sobald sich Gelegenheiten ergeben, die gebaute Umgebung zu verlassen, werden sie genutzt. Im Extremfall führen diese schleichenden Prozesse von Widerstand und Flucht dazu, dass ganze Stadtteile veröden.

Berühmt geworden ist das Beispiel der Wohnsiedlung Pruitt-Igoe in St. Louis (USA). Sie war aufgrund katastrophaler Wohnbedingungen von den Mietern verlassen worden und stand etwa zwölf Jahre nach ihrer Errichtung fast leer. Obwohl die Siedlung mehrere Architekturpreise erhalten hatte, wurde sie letztendlich gesprengt. Diese Prozesse schleichenden Widerstands sind auch in zahlreichen schrumpfenden europäischen und deutschen Städten zu beobachten. Es wäre sicher sinnvoll und für künftiges Bauen interessant, die architektonischen Defizite der Stadtgebiete zu analysieren, die von solchen Prozessen stärker betroffen sind als andere.

Was der Bauer nicht kennt …

Architekturpsychologische Untersuchungen ergaben, dass bei menschlichen Reaktionen auch das Erleben der ästhetischen Qualitäten von Gebäuden bedeutungsvoll ist. So zeigte Arthur E. Stamps für die subjektive Beurteilung von Straßenzügen (fotografische Abwicklungen von Häuserreihen), dass Menschen im Allgemeinen homogene Strukturen bevorzugen. Straßen mit einzelnen dominanten, besonders auffallenden Gebäuden werden ästhetisch eher negativ bewertet.

Obwohl derartige ästhetische Beurteilungsprozesse häufig teil- oder unbewusst ablaufen, können sie das Verhalten gegenüber den beurteilten Objekten nachhaltig beeinflussen. Interessant ist dazu eine Pilotstudie von Peter Flury, der nach dem Schönheitsempfinden gegenüber natürlichen und künstlichen Umwelten fragte. Er zeigte Menschen eine Serie von Landschafts- und Architekturfotos und bat um ihr Schönheitsurteil. Die Untersuchung an jungen Erwachsenen diente der Frage, ob die früh im Leben relevante Umgebung das ästhetische Urteil beeinflussen kann. Deswegen teilte er seine Untersuchungsgruppe in Personen, die überwiegend im ländlichen oder überwiegend im städtischen Umfeld aufgewachsen waren. Hier (wie auch in anderen Studien) zeigte sich zwar, dass die Untersuchungspartner insgesamt natürliche Umgebungen (Landschaften) den künstlichen (Architektur) vorziehen, Stadtbewohner jedoch empfinden Architektur im Vergleich zu Landschaften relativ als schöner. Bei Landbewohnern ist es umgekehrt – und das statistisch signifikant.

Petra Nüchterlein konnte diese Ergebnisse bei einer Untersuchung mit über 300 Teilnehmern bestätigen. Bis zu einem Drittel des Urteils von jungen Erwachsenen in Bezug auf künstliche oder natürliche Umweltelemente lässt sich vorhersagen, wenn man deren Lebensumwelt während des Vorschulalters kennt. Man kann annehmen, dass die Basis für das Schönheitsempfinden vor allem Vertrautheit mit dem Beurteilungsgegenstand ist. Das ist möglicherweise eine wichtige Ursache für die ästhetische Ablehnung ungewohnter, neuartiger, extrem gestalteter Objekte: Wenn etwas wenig vertraut ist, läuft es Gefahr, auch als unschön empfunden zu werden.

Die optimale Neuerung

Neben diesen ästhetischen Beurteilungsprozessen existiert aber auch ein bedeutsamer biopsychologischer Mechanismus, der in der Auseinandersetzung mit neuen Produkten eine Rolle spielt. Aus der sogenannten Diffusionsforschung ist bekannt, welche Merkmale Innovationen mitbringen müssen, um sich durchzusetzen. Auch wenn Untersuchungen dazu vor allem für neue Produkte vorliegen, ist es möglich, die Erkenntnisse auf komplexe Sachverhalte wie Strukturwandel (zum Beispiel in Organisationen) oder neue Gebäude zu übertragen. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen (nachzulesen bei Günter Wiswede) sind Merkmale, die die Ausbreitung von Neuerungen fördern, vor allem Nützlichkeit, Passfähigkeit/Kompatibilität zum Kontext, Durchschaubarkeit, Teilbarkeit und Mittelbarkeit/Kommunizierbarkeit. Eher hinderlich wirken sich hohe Komplexität, ein zu großer Grad an Neuheit, Unsicherheitsstiftung sowie Konfliktgehalt (in Bezug auf Gewinn oder Verlust durch die Innovation) aus.

Um den biopsychologischen Basismechanismus für die Ausbreitung zu verstehen, muss man sich den Zusammenhang zwischen Stimulierung und Aktivierung sowie Emotionen und Affekten beim Umgang mit (neu gestalteten) Objekten klarmachen. Daraus kann das „Prinzip der optimalen Neuerung“ abgeleitet werden: Ist der biopsychologische Aufwand im Umgang mit dem Objekt (zum Beispiel die Suche nach einem bestimmten Raum in einem öffentlichen Gebäude) zu groß, dann ist nicht nur der Erfolg der Handlung infrage gestellt. Die große Mühe wird meist als unangenehm erlebt, im Falle des Scheiterns überwiegen negative Gefühle. Ähnlich Negatives ist auch dann zu beobachten, wenn (gestaltete) Objekte zu geringe Anforderungen stellen. Ausbleibende Herausforderungen sind im Allgemeinen mit biopsychologischer Deaktivierung sowie negativen Gefühlen wie Langeweile und Sättigung verbunden.

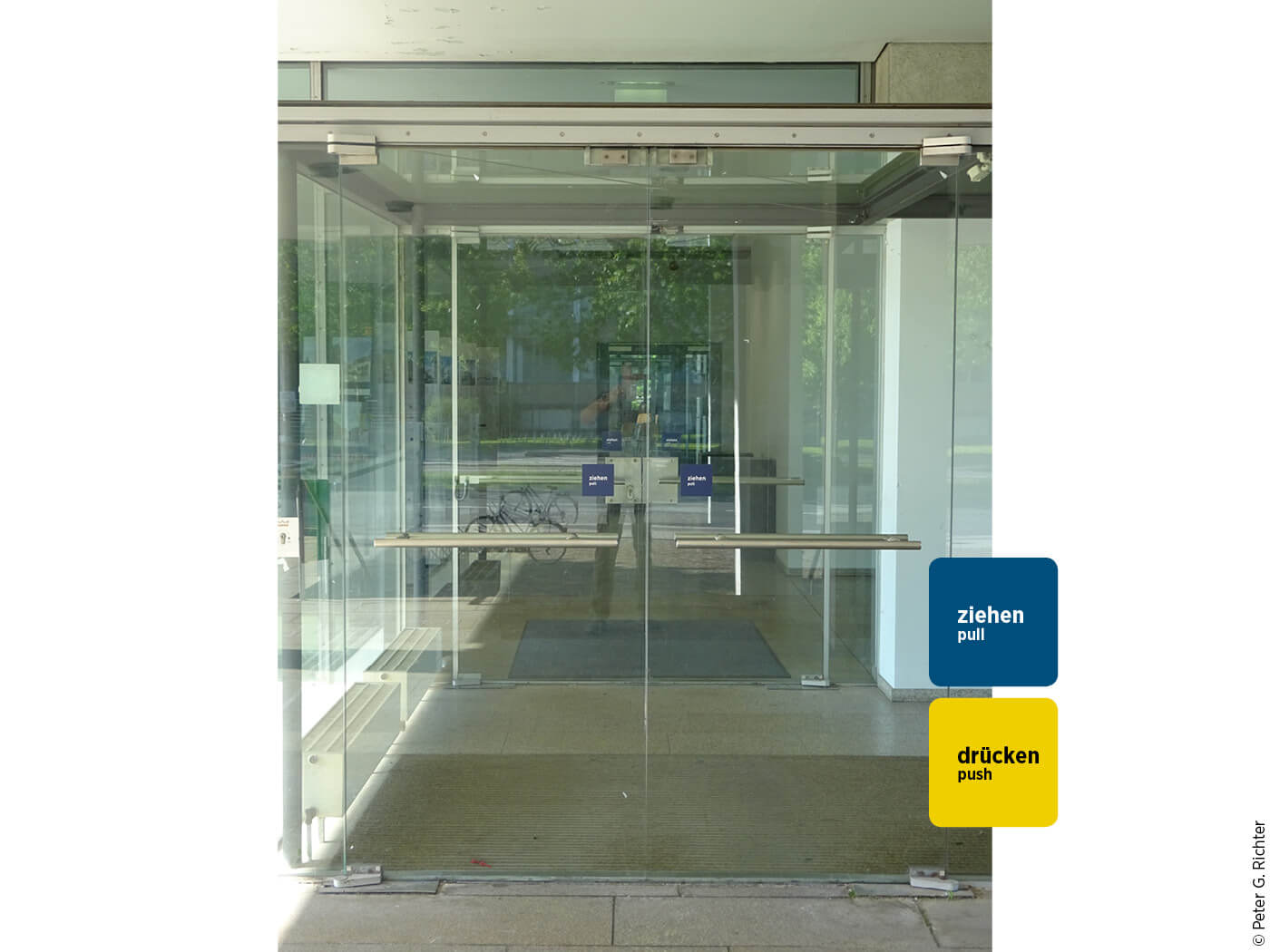

Hier herrscht ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Kommunikation zwischen Gestalter und Nutzer, auf das Donald A. Norman hinweist. Da der Austausch zwischen Designer und Benutzer in der Regel indirekt, das heißt nur über das gestaltete System, erfolgt, besteht permanent die Gefahr von Missverständnissen. Der Hintergrund sind mögliche Differenzen zwischen den mentalen oder konzeptionellen Modellen. Im Allgemeinen erwartet der Designer, dass seine mentale (konzeptionelle) Vorstellung davon, wie etwas funktioniert, mit der des Benutzers übereinstimmt. Macht das gestaltete System diese nicht deutlich genug oder ist das Designmodell im Kopf des Entwerfers zu weit vom Benutzermodell entfernt, kann das System nicht richtig interpretiert werden.

Der Benutzer erkennt unter bestimmten Bedingungen nicht mehr spontan, welche Handlungsmöglichkeiten ihm in Bezug auf ein Umweltelement, beispielsweise die Tür auf Seite 18, offenstehen. Zugespitzt lässt sich schlussfolgern, dass jedes (gestaltete) Umweltelement oder System kritisch einzuschätzen ist, wenn zur Erläuterung seiner Funktionen extra Aufkleber, Schilder, Gebrauchsanweisungen oder Ähnliches nötig sind. Davon ausgenommen sollten nur Systeme sein, die bisher nicht bekannte Funktionen bieten. Aber selbst hier wäre zu fordern, dass das Systembild in einer Weise gestaltet wird, dass sich die Funktion möglichst spontan ohne langes Nachdenken erschließt.

Mit Laien kommunizieren

Mit diesen Hinweisen auf kognitiv basierte Austauschprozesse ist auch eine basale Rahmenbedingung angesprochen, die die Akzeptanz von Neuerungen allgemein, von neuer, unkonventioneller Architektur im Besonderen fördern und/oder behindern kann: Riklef Rambow hat sich mit dieser Rahmenbedingung unter der Überschrift „Experten-Laien-Kommunikation“ grundsätzlich auseinandergesetzt und Probleme in diesem Zusammenhang empirisch analysiert. Von fundamentaler Bedeutung für den direkten Kommunikationsaustausch zwischen Architekten (Experten) und Nutzern (Laien) im Umfeld des Baugeschehens sind Unterschiede in deren Perspektive: „Sie verfügen über mehr Wissen als die Laien. Sie benutzen Worte, die Laien nicht kennen. Sie denken in Konzepten, die Laien fremd sind. Sie sehen andere Probleme als Laien. Sie sehen andere Lösungen als Laien. Sie haben vielleicht andere Einstellungen und Überzeugungen als Laien. Kurz: Ihre Perspektive unterscheidet sich grundlegend von der eines Laien“, so Rambow. Architektur-Fachtexte verdeutlichen das: Oft werden sie von Laien nicht verstanden, selbst wenn fast keine Fachbegriffe verwendet werden.

Neben dem Wissensungleichgewicht scheinen für die Experten-Laien-Kommunikation vor allem auch unterschiedliche grundsätzliche Überzeugungen und Einstellungen relevant. Alfred Lang wies besonders auf diese unterschiedlichen Interessen und Motivationen von Experten und Nutzern hin. Was er Ende der 1980er schrieb, gilt nach wie vor: „Die Psychologen haben das Thema [des Bauens] noch nicht sehr gründlich bearbeitet. Sie haben es bis vor Kurzem den Baufachleuten überlassen, den Planern und Architekten, den Technikern und Wirtschaftlern. Und diese sind an den Menschen, die ihre Häuser mieten oder kaufen müssen, nur oberflächlich interessiert. Denn für diese Fachleute ist das Gebäude ein Objekt wie jedes andere. Für die Menschen, die darin wohnen, ist es allerdings ein Heim, ihr eigenes, ein kostbarer Ort.“

Strategien zum Ziel

Was folgt aus all dem? Wenn Ihr Ziel ist, ein Gebäude zu errichten, das von möglichst vielen Menschen akzeptiert wird, dann sollte es möglichst einfache, gut durchschaubare Komponenten enthalten, ästhetisch anziehend sein und damit weitgehend traditionellen Standards entsprechen. Das löst jedoch das Problem wirklich neuer, innovativer, radikaler Ansätze nicht. Für Architektinnen und Architekten, die in diesem Sinne mutige Architektur nicht nur entwerfen, sondern auch realisieren wollen, existieren meines Erachtens nur zwei Strategien: in der Nische arbeiten oder thematisieren.

Auch in Deutschland gibt es nach wie vor Nischen, in denen sich weitgehend unbeobachtet von der Öffentlichkeit extreme Architektur realisieren lässt. Unter anderem trifft dies für Sakralbauten zu. So wurde beispielsweise in Dresden von den Saarbrücker Architekten Wandel, Lorch und Hirsch eine moderne Synagoge gebaut. Sowohl während des Baus als auch danach gab es kaum öffentliche Pro-und-Kontra-Diskussionen dazu in der Bevölkerung, obwohl man mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass dieses Gebäude nicht den bevorzugten ästhetischen Standards der Dresdener Bürger entspricht.

Das Risiko des Vorgehens in der Nische ist, dass, folgt man der Reaktanztheorie, mit Widerstand von verschiedenen Gruppen zu rechnen ist. Da es eher seltener vorkommen dürfte, dass einmal realisierte Gebäude rasch wieder abgerissen werden, könnte man es natürlich darauf ankommen lassen: radikal bauen und abwarten. Doch aus psychologischen Untersuchungen zu radikalen, jedoch nicht so ohne Weiteres rücknehmbaren Veränderungen/Innovationen (beispielsweise in Unternehmen) ist bekannt, dass der Prozess der Anpassung im Allgemeinen mehrere Phasen umfasst und lang dauert. In der Regel kommt es zunächst zu Überraschung und Unsicherheit, dann zu Festhalten an Hergebrachtem und verstärkter Unzufriedenheit, gefolgt von (passivem) Loslassen und (resignativer oder konstruktiver) Anpassung, die sich in wieder zunehmender Zufriedenheit ausdrückt. Sollte es über längere Zeit nicht gelingen, eine konstruktive Anpassung zu erreichen (Assimilation), besteht allerdings die Gefahr, dass Widerstände sich nach Änderung von Rahmenbedingungen wieder verstärken (Stichwort „Sleeper-Effekt“).

Abgesehen von diesem Risiko, ist die Strategie der Nische in demokratisch verfassten Gesellschaften meist ausgeschlossen, vor allem, wenn es sich um sensible Bereiche von großem öffentlichem Interesse handelt. Hier – beispielsweise bei der Wiederbebauung zerstörter Stadtzentren wie am Dresdner Neumarkt – entsteht oft eine sehr radikalisierte Diskussion zwischen verschiedensten Interessengruppen, die sich zum Beispiel für historisierende Rekonstruktionen oder zeitgenössische Neubauten einsetzen. Dadurch wird das Bauen enorm behindert. Eine Strategie in diesem Kontext kann nur daran ansetzen, die unterschiedlichen (Fach-)Perspektiven, Wissensungleichgewichte und Interessenwidersprüche in den beteiligten Gruppen zu thematisieren und konstruktiv zu bewältigen.

Das setzt idealerweise den Erwerb kommunikativer/sozialer Kompetenzen durch entsprechende Trainings bei möglichst vielen Akteuren voraus. Da dies in ganzer Vielfalt und Breite nicht zu realisieren ist, geht es vor allem darum, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel im Diskussionsprozess für alle Beteiligten zu fördern. Im Allgemeinen kann das durch eine professionelle Moderation des Gesamtprozesses geschehen. Selbstverständlich sind dabei Architektinnen und Architekten als zentrale Akteure nicht auszuschließen, es ist aber auch denkbar, speziell geeignete Externe zu rekrutieren. In jedem Fall ist es jedoch wichtig, dass alle Akteurinnen und Akteure in einem derartigen komplexen Prozess der Planung und Realisierung als „engagierte zurückhaltende Experten“ (Walter Volpert) handeln, um ihn erfolgreich voranzubringen.

Konsequenzen, vermutlich …

Das Fazit ist so knapp wie trivial: Architektur ist Kommunikation. Bei aller Einfachheit hat diese Aussage sehr weitreichende Konsequenzen. An dieser Stelle soll allerdings nur auf zwei eingegangen werden:

Bezogen auf die Ausbildung ist festzuhalten, dass meines Erachtens ein Architekturstudium mehr enthalten muss als die unmittelbare Vermittlung guten Bauens. Wünschenswert ist es, neben psychologischen auch andere humanwissenschaftliche Inhalte, beispielsweise biologische oder medizinische, stärker in einschlägige Studiengänge zu integrieren. Dabei geht es nicht nur um Vermittlung von Wissen, wie Menschen im Allgemeinen (gebaute) Umwelten erleben und wie sie sich in diesem Kontext verhalten. Es geht auch darum, zumindest einen Teil der sozialen und kommunikativen Kompetenzen zu entwickeln, die notwendig sind, um sich im Feld des Bauens erfolgreich zu bewegen.

Bezogen auf die unmittelbare Baupraxis soll eine zweite Konsequenz angedeutet werden, die viel mit dem Themenfeld Mut (besser: Zivilcourage) zu tun hat. Dazu ein abschließendes Beispiel: Angenommen, eine Architektin oder ein Architekt wird mit einer finanziell potenten Bauherrenschaft konfrontiert, die ein Gebäude errichten will, wie es im Bild links zu sehen ist – und gesetzt den Fall, sie oder er hat vollkommen andere Überzeugungen und Vorstellungen darüber, wie dieses Gebäude aussehen sollte, so bestehen wenigstens vier Möglichkeiten, sich zu entscheiden und entsprechend zu handeln: Den geringsten Mut verlangt es sicher, den Auftrag wegen des zu erwartenden üppigen Honorars entgegen den eigenen Überzeugungen zu realisieren. Etwas mehr Mut ist schon erforderlich, wenn man aus Prinzip auf diesen Auftrag verzichtet, obwohl man das Geld bräuchte. Noch mutiger wäre es, den Versuch zu wagen, die Bauherren von den eigenen Vorstellungen als Bauexperte oder Bauexpertin zu überzeugen und ein Gebäude nach den eigenen Standards zu errichten. Den größten Mut würde es allerdings verlangen, seine eigenen Vorstellungen und Standards zu überdenken und zu ändern. Das wäre beim vorliegenden Beispiel wohl eher nicht anzustreben, in anderen Fällen aber durchaus denkbar.

Der Mut, notfalls auf Honorar zu verzichten, ist zwar ehrenvoll, aber nicht unbedingt zu fordern. Der Mut, andere zu überzeugen oder sich überzeugen zu lassen, ist aus meiner Sicht dagegen durchaus wünschenswert.

Literatur:

FLURY, Peter (1992). Lerneinflüsse auf das Schönheitsempfinden gegenüber Umweltinhalten. Forschungsbericht. Universität Zürich, Abteilung Sozialpsychologie

LANG, Alfred (1988) Die kopernikanische Wende steht in der Psychologie noch aus! – Hinweise auf eine ökologische Entwicklungspsychologie. Schweizer Zeitschrift für Psychologie 47, 1988, 2/3, S. 93 – 108.

NORMAN, Donald A. (1989). Dinge des Alltags – Gutes Design und Psychologie für Gebrauchsgegenstände. Frankfurt, New York: Campus

Nüchterlein, Petra (2005). Einflüsse auf das Schönheitsempfinden von Umweltinhalten. Diplomarbeit, TU Dresden

RAMBOW, Riklef (2000). Experten-Laien-Kommunikation in der Architektur. Münster, u.a.: Waxmann

RAMGE, T., MAYER, D., SOLAR, W. (2004). Wider das Jodel-Haus. Brand eins, 07/2007, S. 110 – 115

RICHTER, Peter G. (2004). Architekturpsychologie – Eine Einführung. Lengerich, u.a.: Pabst Science Publishers

STAMPS, Arthur E. (1994). A Study in Scale and Character: Contextual Effects on Environmen-tal Preferences. Journal of Environmental Management, 42, 225-245.

WISWEDE, Günter (1995). Einführung in die Wirtschaftspsychologie. München, Basel: Reinhardt

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in unserem Schwerpunkt Mutig

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: