Text: Roland Stimpel

Mischung in Neubauvierteln – das ist in der kommerziellen Stadtentwicklung inzwischen ein Selbstläufer. ECE und Strabag kombinieren im Stuttgarter „Milaneo“ Einkaufen, Wohnen, Büros und Hotels, ebenso wie der Projektentwickler Fay am Kölner Waidmarkt, die Gesellschaften CA Immo und Patrizia in München-Baumkirchen und die Aurelis im Frankfurter Europaviertel. Im Fachblatt „Immobilien-Manager“ proklamiert Aurelis-Vorstandssprecher Joachim Wieland: „Die soziale, ökonomische und bauliche Mischung muss Bestandteil des städtebaulichen Konzepts sein. Sie ist nicht zuletzt im Interesse der Entwickler und Investoren; sie macht den Stadtteil lebendiger und nachhaltiger als ein Gebiet, das auf eine soziale Schicht oder Branche fixiert wäre – ganz gleich welche. Das fördert auch die Nachfrage.“

Stadtentwickler ohne Gewinn-Orientierung tun sich oft schwerer damit. Kommunale Baugesellschaften und Genossenschaften sind häufig allein dem Wohnungsbau verpflichtet und halten sich vom Gewerbe-, Kultur- und Sozialbau eher fern. Für Baugemeinschaften ist das Mischen erst recht ein schwieriges Thema. Sie teilen die von ihnen gebauten Häuser oft in Einzeleigentum auf.

Den Laden oder die Büroetage will oder kann die Gemeinschaft nicht als kollektives Immobilienwagnis betreiben. Und ein Gewerbetreibender oder -vermieter als Miteigentümer passt vielen einfach nicht ins gemeinschaftliche, nicht gewinnorientierte Konzept.

Wenn aber Städte sanften Druck ausüben, klappt es doch. Das zeigt das Französische Viertel in Tübingen, wo Gewerberäume im Erdgeschoss im Bebauungsplan vorgeschrieben waren. Und das beweist jetzt ein Baugruppenquartier in Berlin-Tempelhof, wo der planende Stadtbezirk in einem amtlich ausgewiesenen Mischgebiet mehr als Wohnen verlangte. Und wo Architekten als Projektentwickler ein altes Konzept neu interpretierten: den Gewerbebau im Inneren des Wohnblocks.

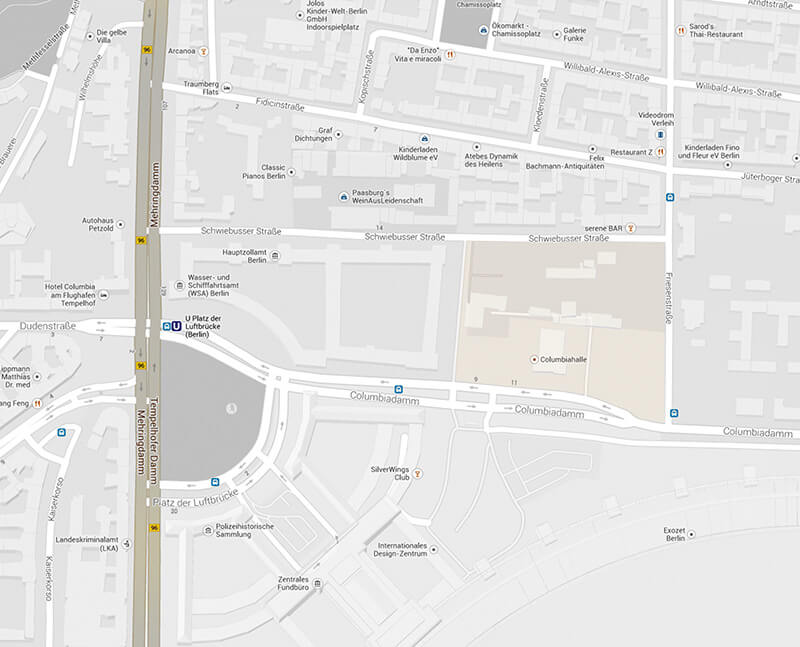

Das geschah auf einem 18.000 Quadratmeter großen Grundstück nahe dem früheren Flughafen, das lange ein Nischendasein fristete – als Stallgelände, Pferdeklinik, Kleingartenkolonie und Areal von Autowerkstätten. All das verkaufte die BIMA, eine Immobiliengesellschaft des Bundes, 2009 als großes Grundstückspaket. Zunächst drohte der Bau einer Möbelhalle. Doch die drei Architekten und Planer Bernfried Adam, Margit Renatus und Barbara Rolfes-Poneß gründeten zusammen mit dem Kaufmann Thomas Bestgen eine Entwicklungsgesellschaft, die von vornherein die Weitergabe der Grundstücke an Baugruppen vorsah.

Die BIMA und der fürs Baurecht verantwortliche Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg goutierten das Konzept. „Das Bezirksamt hat uns grandios unterstützt“, lobt die Architektin und Entwicklerin Margit Renatus, zusammen mit Björn Götte Inhaberin des Büros Blaufisch Architekten. „Das Amt fand es toll, dass hier ein lebendiges, gemischtes Quartier entstehen sollte.“ Die Planer hatten Glück, dass ihr Gebiet einerseits an einen lebhaften Teil Kreuzbergs grenzt, andererseits genau jenseits der Bezirksgrenze liegt. In Kreuzberg ist der Andrang auf dem Wohnungsmarkt zwar extrem, aber Neubauten stoßen fast immer auf Protest. Erst recht, wenn, wie hier, eine Brache, ein paar Kleingärten und ein innerstädtischer Fernblick verschwinden. Die früher in Kreuzberg ansässige Planerin Rolfes-Poneß musste sich dort als „Spekulantenschwein“ titulieren lassen: Wohneigentum gilt dort etlichen Leuten als kapitalistisches Übel.

Tempelhof-Schöneberg war aufgeschlossener, stellte aber eine Bedingung: Mischung sollte her im bisher nur auf dem Papier stehenden Mischgebiet – neben Wohnen auch Gewerbe. Also planten die vier am nördlichen und östlichen Blockrand einen lang gestreckten Wohn-Winkel und im 5.000-Quadratmeter-Innenhof fünf Punkthäuser für Gewerbe. Sie grenzen fast direkt an den Rock- und Pop-Palast „Columbiahalle“ und an die ambitionierten Produktionshallen des Messebauers Artis von Roswag Architekten (siehe hier), die ebenfalls in das städtebauliche Konzept der Planer integriert sind. Betonwände mit Glasfenstern zwischen den Gewerbebauten schirmen das Quartier zur abends lauten Columbiahalle und zum rund um die Uhr lauten Columbiadamm ab.

Trotz des Gewerbes blieb noch Raum, um die Wohnhäuser im Norden fünf Meter von der Kante der Schwiebusser Straße weg ins Blockinnere zu rücken und so die Straße heller und luftiger zu halten. Das verkleinerte ein wenig den Gemeinschaftspark im Blockinneren, der aber mit 5.000 Quadratmetern nach wie vor üppig ist. Aus der Tiefe darunter kommt Wasser aus einem blockeigenen Brunnen und Wärme aus der geothermisch angebohrten Erde. Für die Gestaltung lobte die Baugemeinschaft ein Konkurrenzverfahren mit vier Teilnehmern aus, das die Landschaftsarchitektin Birgit Teichmann gewann.

Die punktförmigen Gewerbebauten südlich des Parks, von Margit Renatus „Studios“ genannt, haben jeweils rund 300 Quadratmeter Nutzfläche auf drei Etagen. Blaufisch Architekten entwarfen sie bis zur Leistungsphase 4; den Rest machten die Bauherren und ihre Architekten. In ein Studio zog Thomas Bestgens Entwicklungsgesellschaft. Ein anderes nahm die Architektin Rolfes-Poneß, ein drittes eine Anwaltskanzlei. Für ein viertes Studio sucht Margit Renatus noch Mieter.

Viel einfacher ging es mit den Wohnungen. Für sie brauchten die Entwickler keine Makler und keine Immobilien-Portale. Margit Renatus: „Wir haben Mails an Bekannte herumgeschickt; die gingen per Schneeballsystem weiter, und dann haben uns die Leute mit Anfragen überhäuft.“ Binnen Kurzem bildeten sich neun Baugemeinschaften und eine Genossenschaft; zwei Grundstücke gingen an kommerzielle Bauträger. 235 Wohnungen sind auf diese Weise entstanden, die meisten für bisherige Kreuzberger aus der Nachbarschaft. Dort ist Gewerbe im Altbau-Hof üblich; die Abstände zu den Wohnungen sind weit geringer als im Entwicklungsprojekt. Viele Bewohner bekundeten, dass sie das Gewerbe gar nicht störe, im Gegenteil: Sie wollten gerade nicht in ein steriles Wohngebiet ziehen.

Eine Baugruppe gab es allerdings, die es anfangs nicht so mit dem Mischen hatte. Sie saß in der Friesenstraße, hatte sich selbstironisch „Friesennerze“ getauft und bestand zunächst nur aus älteren Herrschaften, die sich ein rundum seniorengerechtes Haus ohne Barrieren und mit viel komfortabler Technik planten. Doch es fanden sich nicht genug reife Bauherren. Die Nerze öffneten ihr Projekt für Jüngere. Auch hier sind jetzt Alter und Status gemischt.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: