Von Christoph Gunßer

Herr Hofer, seit Jahrzehnten ist die „urbane Mischung“ Leitbild von Planung und Politik. Was indes landauf, landab passiert, ist Entmischung in Form von Verdrängung und immer größeren Monostrukturen, die immer mehr Mobilität und Entfremdung erzeugen. In Zürich haben Sie mit „mehr als wohnen“ den Planungsprozess für ein lebendiges Stadtquartier begleitet, dessen Bewohnerschaft einem Querschnitt der Stadtbevölkerung entspricht, mit immerhin 1.200 Menschen und 150 Arbeitsplätzen. Das war sicher harte Arbeit. Erreicht man Mischung heute nur noch nach Art des Center-Managements, das etwa in Shoppingmalls durch Querfinanzierung für den attraktiven Mix sorgt?

Ich würde es lieber „kuratieren“ nennen. Wenn wir die einfachen monofunktionalen Konzepte verlassen, wird die Projektentwicklung komplexer. Das geht dann weit über das Bauliche hinaus und schließt die Vermietung und die Betreuung nach dem Bezug mit ein.

Eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Mischnutzung ist allerdings ein vernünftiger Bodenpreis. Im Moment fließt so viel Kapital in die Immobilienmärkte der wachsenden europäischen Städte, dass nur noch die zahlungskräftigsten Nutzungen mithalten können. Deshalb gibt es in fast allen Städten Systeme des sozialen Wohnungsbaus und des Ausgleichs. Die Stärke am Modell in Zürich ist, dass der gemeinnützige Wohnungsbau eine lange Tradition hat. Mit 25 Prozent hat er einen hohen Anteil am Wohnungsmarkt. Und vor ein paar Jahren wurde in einer Volksabstimmung beschlossen, dass er auf ein Drittel wachsen soll.

In Deutschland – das hat natürlich auch historische Gründe – fehlt in den meisten Städten dieser kräftige Ausgleich. Dazu kommt ein politisches System, in dem die Wohnungspolitik immer wieder Spielball von wechselnden Regierungskoalitionen ist. Vor wenigen Jahren wurden kommunale Wohnungsbestände noch im großen Stil verkauft …

Die Schweiz ist ja ein Land der Mieter. Spielt das eine Rolle?

Ja, in Zürich haben wir eine sehr niedrige Eigentumsquote von weniger als zehn Prozent. Wir haben also einen überaus fluiden Markt, Leute ziehen viel um. Da es den gesicherten Sockel an bezahlbarem Wohnraum gibt, traut man sich, mobil zu sein. Und es sind ja fast alles Mietergenossenschaften: Ich bin also nicht nur Konsument, sondern auch Produzent von Wohnraum; das fördert eine engere Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Bedarf.

Dennoch: Der Neubau von Wohnungen ist sehr teuer geworden. Auch deshalb geht der Trend zu immer homogeneren Quartieren. Wenn Sie Mischung wollen, geht es nicht ohne Umverteilung.

Es handelt sich eben um Genossenschaftsprojekte ohne Profitinteresse. „Mehr als wohnen“ entstand auf kommunalem Land, das uns in Erbpacht überlassen wurde. Die Stadt schrieb uns dafür vor, 20 Prozent Sozialwohnungen zu planen. Wenn man neu baut, schließt man sonst die untere Hälfte der Leute ökonomisch aus. Doch auch in Zürich stoßen diese Verfahren mittlerweile an Grenzen: Rings um unser Projekt, das in einer wenig attraktiven Gegend nahe der Müllverbrennungsanlage entstand, stiegen die Landpreise seither rasant an und der Kommune gehen die Grundstücke aus.

Mischung funktioniert bei Ihnen nicht nur im Quartier. Auch innerhalb der einzelnen Blöcke von „mehr als wohnen“ gibt es eine große Vielfalt. So bieten Sie innovative Clusterwohnungen an – eine Art WG aus einzelnen Apartments. Baurechtlich werden diese Typologien ja nicht ganz unproblematisch gesehen, Stichworte sind Brand- und Schallschutz. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Bei uns ging das erst mal auch nicht. Man muss das aber einfach machen. Die Kommunen haben da sehr viel mehr Möglichkeiten, als man denkt. Mit gut begründeten neuen Konzepten haben wir immer Lösungen gefunden. Clusterwohnungen sind derzeit in der Schweiz ein Riesenthema, gerade auch in der privaten Wirtschaft. Sie sind auf der betrieblichen Ebene eine große Herausforderung, da sie kein Standardprodukt sind, für das man ganz einfach Bewerber aussucht und fertig. Ähnliche Auswirkungen haben aktuelle Niedrigenergiekonzepte („mehr als wohnen“ ist ein Pionierprojekt der 2000-Watt-Initiative), die müssen permanent gewartet werden. Da stoßen traditionelle Bewirtschaftungsmodelle an ihre Grenzen.

Im Gegensatz zu den hierzulande beliebten Baugemeinschaften praktizierten Sie in der Planungsphase eher wenig Nutzerbeteiligung.

Das würde ich nicht so sagen. Wir versuchen, die Nutzerbeteiligung von den individuellen Wohnwünschen wegzubringen und eher über grundsätzliche Nachhaltigkeits- und Stadtentwicklungsfragen, Organisation und Betrieb zu reden. Dabei können durchaus auch neue Wohnungstypologien entstehen. Bei Baugruppen besteht die Gefahr, dass in langen Prozessen an der eigenen Traumwohnung herumdiskutiert wird. Dies kann zwar eine große Identifikation mit dem Projekt herstellen, ist aber anspruchsvoll und kann dadurch sozial ausschließend wirken – wer hat schon Zeit für diese jahrelangen Sitzungen? Zudem wird Architektur selten besser, wenn sie in Vollversammlungen besprochen wird. Wir respektieren die Architekten und ihr Wissen und lassen ihnen große Freiheiten. Die hohe Wohnzufriedenheit in unseren Projekten bestätigt dies. Und auch die Architekten sagen, dass sie mit einem privaten Investor niemals so verrückte Dinge machen könnten.

Ihr erstes Genossenschaftsprojekt „Kraftwerk 1“ ging 1994 aus einem Festival hervor. Für die Stuttgarter IBA konzipieren Sie nun auch Festivals, die als Auftakt für die Projektpräsentationen dienen sollen. Hoffen Sie, dass so ein kreativer Funke überspringt?

Ein Grund für die Popularität des Formates IBA liegt sicher darin, dass Freiräume außerhalb der alltäglichen Planungspraxis gesucht werden. Für uns spielt dieser temporäre Ausnahmezustand gerade bei den Festivals eine Rolle. Dass wir uns hier in einer Region der Tüftler und Forscher befinden, war natürlich auch ein Grund für dieses spielerische Format.

Ohne eine Krise kommt der Strukturwandel nicht in Gang, meinen manche. Es gibt in der Stadt momentan schlicht keine Flächen für Experimente, und ein vorhandenes Experiment, wie die Container City an den Wagenhallen, wird in Stuttgart bald plattgemacht. Im Neckartal geht noch immer nichts als Industrie.

Ich wünsche keiner Stadt, dass sie ihre Produktion verliert. Es ist toll, dass es hier noch so viel produktive Intelligenz gibt. Die Frage ist eher, wie man das räumlich organisiert, ob die industrielle Produktion dauerhaft ausschließlich in diesen riesigen einstöckigen Industriehallen stattfinden muss. Vielleicht ermöglichen neue Produktionstechniken, dass Fabriken wieder stärker zu einem Teil der Stadt werden. Meine Vision wäre, diese Fabriken in etwas zu transformieren, in dem man auch wohnen kann. Was Zwischennutzungen wie die Container City bei den Wagenhallen angeht, so sind diese ihrem Wesen nach temporär und müssen nicht unbedingt verstetigt werden. Allerdings besteht im aktuellen Immobilienboom natürlich die Gefahr, dass Brachen knapp werden und Temporäres keine Nischen mehr findet.

Was verhindert Mischung?

Neben den regulatorischen Widerständen, die es schwierig machen, Mischung zu produzieren, gibt es auch eine konzeptionelle, also auch architektonische Angst. Man muss halt Typologien suchen, die passen. Die frei werdenden innerstädtischen Industrieareale in Zürich zwangen uns wohl früher, über Dichte und Nutzungsmischung nachzudenken und zum Beispiel an stark lärmbelasteten Standorten neue Typologien zu entwickeln (siehe Kasten zu Zwicky Süd, S. 28). Mit dem urbanen Gebiet ist jetzt in Deutschland ein erster Schritt gemacht. Ich bin überzeugt, dass auf dem Weg von der monofunktionalen, autogerechten Stadt hin zu wirklich urbanen Räumen noch weitere folgen werden.

Sehen Sie echte Chancen für einen nachhaltigen Wandel?

Wir sind in der Gesellschaft an einem Punkt angelangt, wo den meisten klar ist, dass vieles mittelfristig nicht mehr wie gewohnt funktionieren wird – Mobilität, Energieverbrauch, auch zum Teil die Wohnformen. Doch wer versucht, aus diesem Wissen heraus die Dinge zu verändern, stößt zunächst auf eine Wand. Tief greifender Wandel löst natürlich auch Ängste aus. Hier in Stuttgart ist es die Autoindustrie, die den Wohlstand sichert und die niemand leichtfertig aufs Spiel setzen möchte. Gerade deshalb finde ich den Entscheid, in dieser Region eine IBA auszurichten, so mutig, und ich bin überzeugt, dass wir hier die Fragen nach der Stadt der Zukunft exemplarisch – und mit all ihren Widersprüchen – diskutieren können. Neben aller Angst gibt es auch ein Riesenpotenzial, weil es nicht mehr um rechts oder links geht, sondern um die Frage: Wie wollen wir zusammenleben, unsere Städte organisieren?

Projekte:

Mehr als wohnen

Das Genossenschaftsprojekt „mehr als wohnen“ wurde 2007–2015 auf dem Areal einer ehemaligen Betonfabrik im Zürcher Norden geplant von der Arge Duplex Architekten/Futurafrosch Architektinnen und Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich. Das Ensemble aus dreizehn über 30 Meter tiefen, 22 Meter hohen Häusern, sogenannten „dicken Typen“, basiert auf einem detaillierten Regelwerk: Regel 2 legte beispielsweise fest, dass zwölf Prozent des Volumens außen oder innen weggeschnitten werden müssen. Regel 3 verlangte eine Gliederung der Gebäude in Sockel, Schaft und Dachabschluss. Regel 4 sah in den Erdgeschossen entweder vier Meter hohe Räume mit öffentlicher oder gemeinschaftlicher Nutzung oder Wohnräume in 2,9 Meter hohen Hochparterreräumen vor. Das nutzungsgemischte Quartier besteht aus 370 Wohnungen und diversen Gemeinschafts- und Gewerbeflächen, darunter ein von der Genossenschaft betriebenes Hotel, dessen Rezeption auch Anlaufstelle für die Mieter ist. Insgesamt gibt es rund 150 Arbeitsplätze.

Zwicky Süd

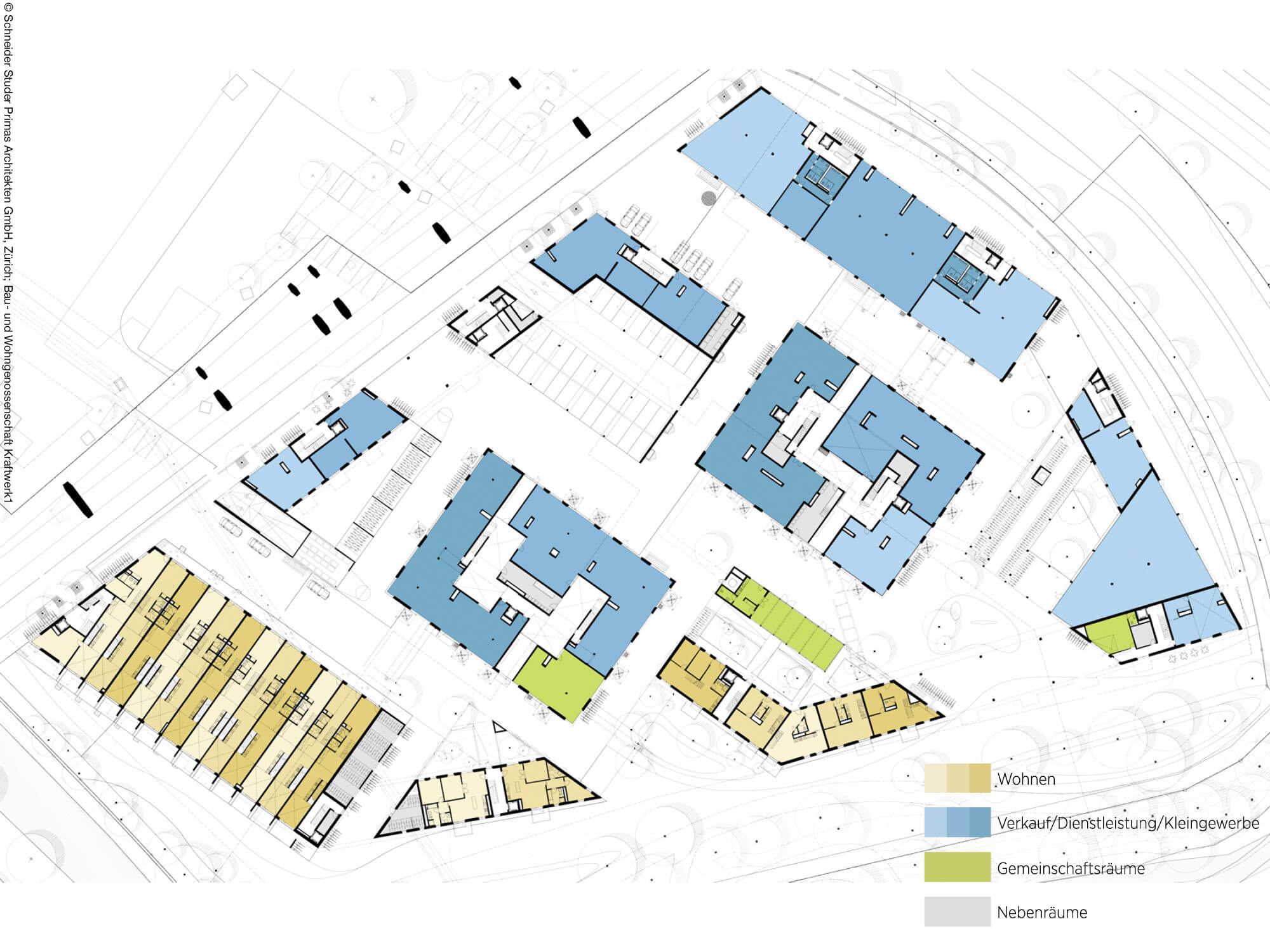

Auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei Zwicky im Grenzbereich von Zürich, Wallisellen und Dübendorf, zwischen alten Fabrikgebäuden, Möbelhäusern, Autobahn und einem Bahnviadukt, entstand 2009–2015 ein neues Stück Stadt am Ufer der Glatt. Als Öko- und Sozialpionier verbindet das neue Quartier Zwicky Süd Wohnen, Arbeiten, Kultur und Dienstleistung. Es besteht aus drei Grundtypen: schmalen Scheiben, die in winkelförmiger Konfiguration das Ensemble abschirmen, ebenso hohen massiven Blocks mit Grundflächen von 30 mal 40 Meter und schließlich zweigeschossigen Hallen. Eine Vielzahl brückenartiger Übergänge verbindet die einzelnen Volumina auf unterschiedlichen Ebenen. Aus einem „Studienauftrag“ ging das junge Büro Schneider Studer Primas, Zürich, als Planer hervor. Landschaftsarchitekten waren Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau. Dass neben der federführenden Genossenschaft Kraftwerk1 zwei Versicherer beteiligt sind, zeigt, dass auch renditeorientierte Anleger bereit sind, konventionelle Pfade zu verlassen und an einem ungewöhnlichen Standort in ein innovatives Projekt zu investieren.

IBA 2027

Die IBA Stadtregion Stuttgart wird im Laufe des Jahres die für das Präsentationsjahr 2027 geplanten Projekte bekannt geben. Sie besteht aus drei Säulen: Im IBA’27-Netz sammelt sie Zukunftsprojekte in der Breite. Daraus werden großflächige Quartiere ausgewählt, die viele neue Ideen im Zusammenhang erproben sollen. Für 2023, 2025 und 2027 sind Festivals experimenteller und temporärer Architektur geplant.

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in unserem Schwerpunkt gemischt

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: