Prof. Dr. Agnes Förster ist Gründerin und Partnerin des Büros Studio | Stadt | Region. Seit Juli 2018 ist sie Professorin für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen.

Dieses Interview ist unter dem Titel „Die Bedürfnisorientrierte“ im Deutschen Architektenblatt 09.2021 erschienen.

Interview: Brigitte Schultz und Lars Klaaßen

Frau Förster, Sie erforschen, wie man Quartiere schlauer und nachhaltiger entwickeln kann. Das ist eine große Frage. Wie bricht man die klein?

Über die Bedürfnisse der Menschen. Das große Ziel ist ein Quartier mit guter Nachbarschaft, Sozialkapital und ökonomischem Potenzial. Aber der Weg dorthin führt über die Bedürfnisse der Menschen.

Welche Bedürfnisse sind das?

Wir haben einige formuliert, die auf Quartiersebene wichtig sind. Zum einen sozusagen die Basis: informiert zu sein und sich sicher zu fühlen, mobil und angebunden zu sein sowie unterstützt und gepflegt zu werden. Weiterführende Bedürfnisse bauen darauf auf, zum Beispiel mit Menschen vernetzt und sozial eingebunden zu sein. Auf einer höheren Ebene steht, dass man sich entwickeln und selbst befähigen möchte. Das geht von handwerklichen Kompetenzen über die Fähigkeiten zur Computerreparatur bis hin zu der Frage, wie man digital mithalten kann. Jede Generation hat da unterschiedliche Fragen.

Wie sieht die konkrete Arbeit mit diesen Bedürfnissen aus?

Wir haben die Bedürfnisse als Suchbrille genutzt, um neuartige Angebote zu recherchieren, die diese erfüllen. Dabei kamen 90 Fallbeispiele zusammen. Diese haben wir nach bestimmten Kriterien gefiltert: An wen richtet sich das Angebot? Wer bietet es an? Ist es ein räumliches Angebot oder eine Dienstleistung – also ein Mensch? Oder eine Aktion? Wir haben circa 70 Angebote prototypisch formuliert, aus denen wir einen Werkzeugkasten erstellen. Es ist wie eine Art Datenbank, in der man suchen kann.

Was für Angebote sind das?

Manche sind Innovationen im Bereich Raum und Funktion, zum Beispiel ein Bewohnerladen, Co-Working im Quartier, Qualifikation und Workshops für starke Bewohnerinnen oder Raum zum Mieten, um eigene Ideen umzusetzen. Dazu gehören auch typologische Lösungen wie multifunktionale oder erweiterbare Räume, die verschiedenen Nutzern zugeschaltet werden können. Dann gibt es technologisch innovative Angebote wie Cloud-basiertes Smart-Parking, eine Social-Media-Gruppe für das Viertel oder eine App, die Ehrenamt vermittelt. Und nicht zuletzt kulturelle und soziale Angebote, zum Beispiel ein Integrationstandem, eine Sharing-Plattform, ein Zuhörkiosk – der in der Coronazeit wichtig war – oder Skill-Sharing im Repair-Café.

Wo kommen die guten Beispiele her?

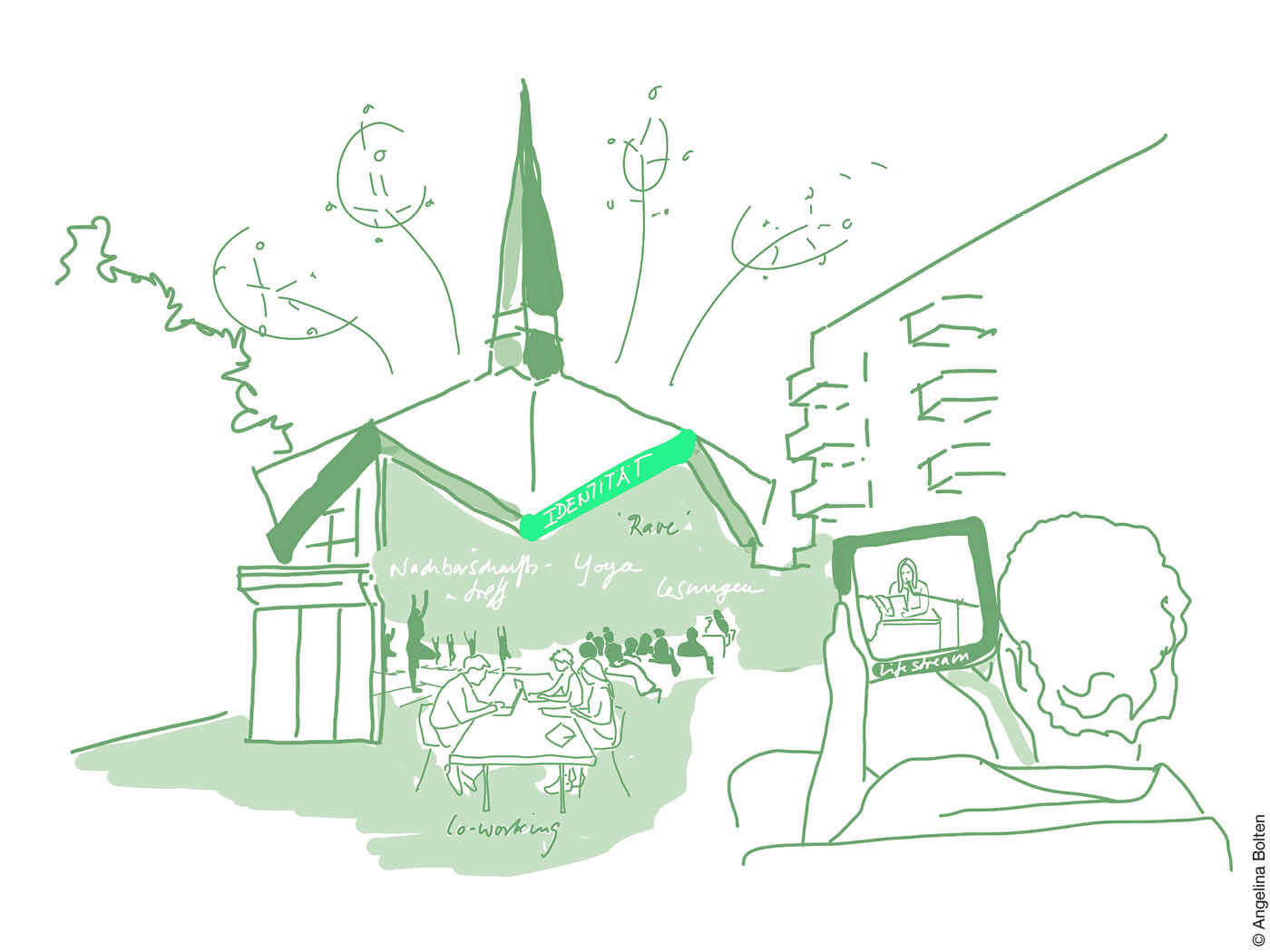

Es sind zum großen Teil „Bottom up“-Projekte. Nicht nur, aber das sind tolle Impulse, weil mit relativ geringem Mitteleinsatz viel bewirkt wird im Quartier. Zum Beispiel „Et Kapellche“ in der Kölner GAG-Siedlung: Da hat ein Nachbarschaftsverein erreicht, dass eine Kirche aus den 1950er-Jahren inmitten des Neubaus erhalten wurde, und bespielt diese jetzt. Das ist auch ein Identifikationsort über die Architektur.

Wie stellen Sie sich die Nutzung dieser Werkzeuge vor?

Der Witz ist eigentlich, wie die Angebote gekoppelt werden, um eine sozialräumliche Entwicklung zu gestalten. Wenn man sie nicht isoliert betrachtet, sondern stärker kombiniert, entsteht ein sozialer Raum. Zum Beispiel wenn man Mobilität anders anbietet: Es gibt einen Kiosk, wo man den Schlüssel bekommt, mit Augenkontakt. An diesem Kiosk kann man sich versorgen, hat eine soziale Kontrolle und zugleich Nachbarschaft. Gerade in der Coronakrise sind Quartiere Räume der Lebensqualität, Bezugsräume.

Wer soll den Werkzeugkasten nutzen?

Die ersten Nutzer haben wir schon mit im Boot, da wir unser Projekt über Crowdfunding organisiert haben. Unsere zwölf Projektpartnerinnen sind vor allem kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Städte, die mit Sozialplanung oder Stadtsanierung zu tun haben. Aber generell ist der Bedarf nach einer Gestaltung dieser sozialräumlichen Prozesse enorm. Ich beobachte auch einen Umbruch bei normalen Developern, weil sie nicht einfach ein neues Haus hinstellen oder 600 neue Wohnungen ergänzen können, ohne die Stadtgesellschaft mitzunehmen.

Liefern Sie eine Gebrauchsanweisung mit?

Das kann man wie ein Planspiel verstehen. Wir entwickeln die Zutaten, die wir in die Diskussion bringen. Unsere Projektpartner haben uns über 30 Quartiere genannt, die sie beispielhaft interessieren. Die haben ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Wir haben daraus eine Typologie entwickelt – vom Neubauquartier bis hin zu einem Quartier, das eingeschlafen ist und einen sanften Generationenwechsel braucht. Aber wir machen keine Musterlösungen für diese Quartiere. Unser Werkzeugkasten dient dem Durchspielen von Szenarien: Wie könnte man es angehen, welche Mittel haben wir zur Verfügung, welche Herausforderungen gibt es im Quartier und welche Ressourcen? Wie kann man durch diese Angebote und Kombinationen daraus bestimmte Wirkungen erzielen?

Das klingt nach kleinen Lösungen – reicht das?

Man muss nicht ad hoc die große Infrastruktur ändern, sondern kann kleine Schritte gehen. Es ist ein prozesshaftes Vorgehen. Indem man etwas Kleines anbietet, kann man zugleich erkunden, was es für Bedürfnisse gibt, und schauen, ob es angenommen wird, um auf dieser Rückkopplung dann aufzubauen.

Ihre Werkzeuge sind nicht nur für Bestands-, sondern auch für Neubauquartiere gedacht. Müssten die nicht erst mal laufen?

Interessant ist da die Phase so zwei bis drei Jahre nach dem Neubau. Da muss man oft schon nachjustieren. Das ist auch nicht anders zu erwarten, weil man sozialen Alltag nicht planen kann. Man kann nicht einfach ein Quartier abwerfen und es läuft. Aber oft kommt der planerische Feuerwehreinsatz erst, wenn es im Quartier schon brennt. Gut wäre eine laufende soziale Pflege, ein Dranbleiben. Dann hat man die Probleme später erst gar nicht.

Entwickelt sich da ein neues Planungsverständnis?

Vielleicht müssen Städte eher Platz bieten zur Entwicklung und diesen Spielraum auch anbieten. Wenn man „bottom up“ und „top down“ im Gegenstromprinzip entwickelt, entsteht etwas im Quartier. So lässt sich der Werkzeugkasten verstehen. Er soll aber auch das Bewusstsein schärfen für diese Ebene, denn nicht zu selten wird die Musik im Quartier – oder das Gewürz, quasi der Geschmacksverstärker – vergessen.

Da spricht auch die Praktikerin – Sie sind neben der Forschung ja mit einem eigenen Büro in der Stadtentwicklung tätig. Wie grenzt sich das voneinander ab?

Wenn ich als praktische Stadtplanerin oder Architektin unterwegs bin, habe ich ein Faible für methodische Ansätze, für Übertragbarkeiten. Jedes gute Entwicklungskonzept hat einen interessanten methodischen Ansatz, sodass die Konzepte nicht veraltet sind, wenn sich ein Parameter ändert, sondern Flexibilität in sich haben. Umgekehrt gilt: Bauen ist eine Feldstudie, die einen wiederum schult. Wenn man als Forscherin und Planungstheoretikerin nicht weiß, was dort abläuft, dann fehlt einem völlig der Bezug zu dem, was man mit Forschung unterstützen sollte. Insofern geht das Hand in Hand.

Was reizt Sie am meisten an der Forschung?

Mich interessiert der Blick hinter die Kulissen. Der gebaute Raum an sich bewirkt ja nichts einfach so, aber es gibt Wirkungszusammenhänge. Nicht, dass wir diese Wirkungen vorausplanen könnten. Wir können sie kaum bestimmen. Doch mich interessiert es, sie zu verstehen, das inspiriert die Gestaltung.

Im letzten Jahr haben wir ja ausreichend Erfahrungen mit Dingen gemacht, die wir nicht vorausplanen konnten: Die Coronakrise fiel mitten in Ihren Projektzeitraum. Wie hat sich die Krise auf die Prozesse im Quartier ausgewirkt? Wird sich dadurch bleibend etwas ändern?

Erst einmal lehrt uns die Krise, dass die Ebene des Quartiers und zivilgesellschaftlicher Akteure darin unglaublich wichtig ist. Auch die Rolle der öffentlichen Hand ist wichtig. Sie ist aber in Bestandsquartieren, wenn man dort nicht über Eigentum verfügt, verdammt klein. Wir konnten beobachten, dass die Quartiere, die über Netzwerke aus der Zivilgesellschaft verfügt haben, in der Krise besser dastanden als die, die das nicht hatten. Sie konnten teilweise schneller Lösungen anbieten als die Verwaltung. Abgesehen davon ist die soziale Ungleichheit in der Krise gewachsen, das wird uns auch nach Corona immer mehr beschäftigen.

Weitere Beiträge finden Sie in unserem Schwerpunkt Forschen.